臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

JIS T 0601-1(IEC 60601-1に整合)における保護接地線抵抗の試験では、試験電源と試験条件が具体的に定められている。すなわち、無負荷時の電圧は6 V以下、周波数は50 Hzまたは60 Hz、試験電流は25 Aまたは機器の最大定格電流の1.5倍のいずれか大きい方(許容差±10%)、通電時間はおおむね5~10秒とされる。一方、測定環境の温度についてはこの試験方法の項目としては規定がなく、温度は選択肢の中で唯一「規定されていない」要素である。したがって正答は「温度」。

選択肢別解説

正しい選択(規定されていない)。保護接地線抵抗の試験方法の規定では、環境温度は試験条件として特に定められていない。よって「温度」は規定外。

誤り。通電時間は試験法で定められており、概ね5~10秒の範囲で実施する旨が示されている。

誤り。無負荷時の電圧は6 V以下と規定されている(試験用電源の条件)。

誤り。試験電流は25 Aまたは最大定格電流の1.5倍のいずれか大きい方(許容差±10%)と規定されている。

誤り。試験は50 Hzまたは60 Hzの交流電源を用いることが規定されている。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

JIS T 0601-1:2012(IEC 60601-1 第3.1版に相当)の漏れ電流・測定電流の許容値は、装着部の型式(B/BF/CF)や機器の状態(NC: 正常状態、SFC: 単一故障状態)で規定される。患者回路に関わる電流(患者漏れ電流・患者測定電流)は、心臓に直接接続され得るCF形の方が厳しい(交流でB形: 100/500 μAに対しCF形: 10/50 μA)。一方、装着部に依存しない系統(機器外郭や保護接地)に関する電流は装着部の種類に関わらず同一の限度が適用され、接地漏れ電流は5000/10000 μA、接触電流は100/500 μA(いずれもNC/SFC、交流)でB形・CF形とも一致する。したがって同じ許容値(交流)となるのは「接地漏れ電流」と「接触電流」である。

選択肢別解説

患者接続部から大地への患者漏れ電流は装着部の種類で限度が異なる。交流の許容値はB形(NC/SFC)で100/500 μA、CF形(NC/SFC)で10/50 μAとCF形が厳格であり、同じではない。

接地漏れ電流(保護接地導体を流れる漏れ)は装着部の種類に依存せず共通の限度が適用され、交流の許容値は(NC/SFC)で5000/10000 μA。よってB形とCF形で同じ。

接触電流(機器外郭から人体への漏れ)は装着部の種類によらず、交流の許容値は(NC/SFC)で100/500 μA。したがってB形とCF形で同じ。

患者測定電流(患者回路に意図せず重畳される測定用電流)は装着部により異なり、交流の許容値はB形(NC/SFC)で100/500 μA、CF形(NC/SFC)で10/50 μA。CF形の方が厳しく、同じではない。

信号入出力部へ外部電圧を印加した場合の患者漏れ電流は装着部によって限度が異なる。交流の許容値はB形(NC/SFC)で100/500 μA、CF形(NC/SFC)で10/50 μAであり、同じではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

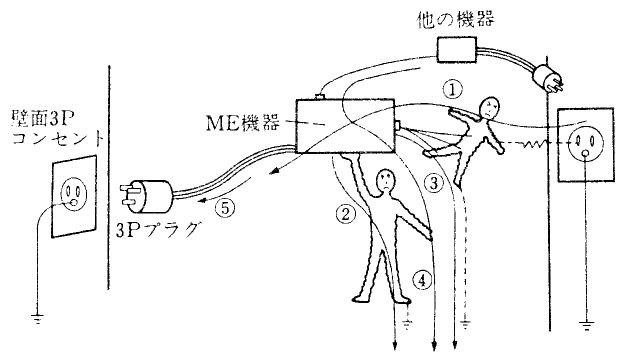

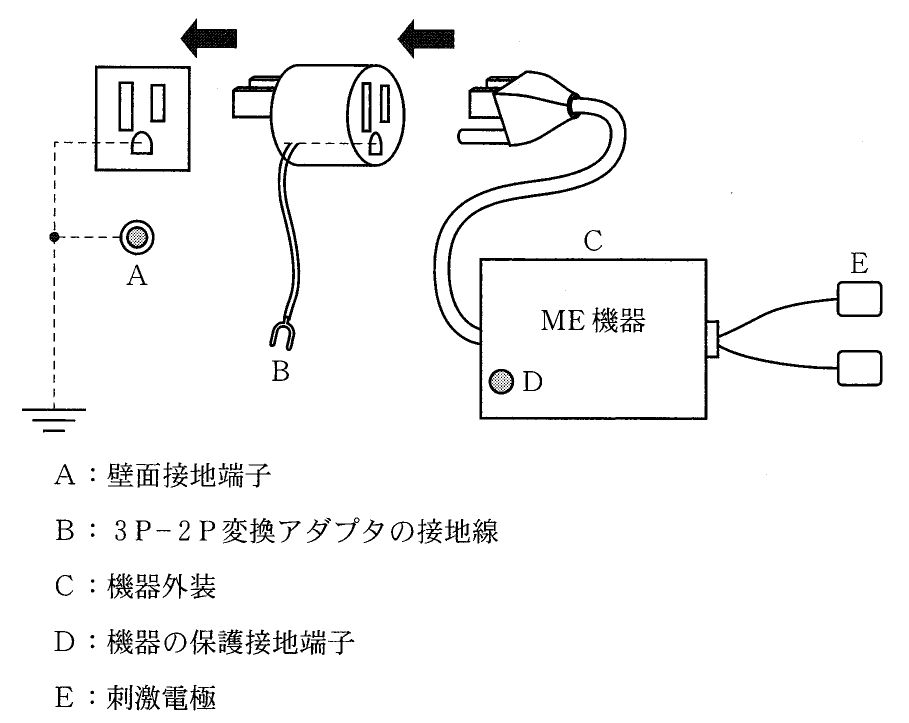

接地漏れ電流は、機器内部の漏れが保護接地(PE)導体を通って大地へ戻る電流である。規格(JIS T 0601-1/IEC 60601-1)の測定では、測定用器具(MD: Measuring Device)を保護接地導体に直列挿入し、その導体を流れる電流を測定する。図では、壁面接地端子Aと3P-2P変換アダプタの接地線Bが保護接地系を形成しており、この間にMDを入れると機器から大地へ向かう接地漏れ電流を全量把握できる。したがってA-B間が正しい。E-A間は患者漏れ電流の測定経路であり、接地漏れ電流の測定点ではない。

選択肢別解説

正しい。接地漏れ電流は保護接地導体を流れる電流であり、図の保護接地系は壁面接地端子A—(保護接地導体)—B—D—機器筐体へ続く。AとBの間にMDを直列に入れることで、機器から大地へ流れる接地漏れ電流を測定できる。

誤り。Bは接地線、Cは機器外装であり、この間は接地漏れ電流の規定測定経路ではない。保護接地導体に直列にMDを挿入する必要がある。

誤り。C(筐体)とD(保護接地端子)の間は機器内の接地ボンド部位であり、ここにMDを入れても規格で定義する接地漏れ電流(保護接地導体を通じて大地へ戻る電流)の測定にはならない。

誤り。D(保護接地端子)とE(刺激電極)の間は患者関連回路であり、接地漏れ電流ではなく患者関連の漏れ電流の対象となる経路である。

誤り。E(患者装着部)とA(大地)の間は患者漏れ電流の測定経路であり、接地漏れ電流の測定点ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

ただし、ME機器の電源コードは着脱可能であるとする。

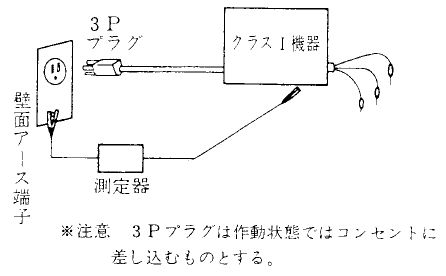

解説

JIS T 0601-1:1999(IEC 60601-1)では、クラスI機器は基礎絶縁に加えて保護接地によって追加の感電防護を確保する。一方クラスII機器は、基礎絶縁+補助(または補強)絶縁の二重絶縁、もしくは二重絶縁と同等の防護性能を一体系で満たす強化絶縁のいずれかで感電防護を行う。内部電源機器の内部電源には一次電池・二次電池(充電式)ともに用いられる。装着部の分類では、BF形は体表面用でマクロショック防止を意図し、CF形は心臓に直接または心腔近傍に関与する用途でミクロショック防止を意図する。除細動耐性はBF/CFいずれにも任意の追加分類(耐除細動形)として規定され、CF形であっても必ずしも耐除細動形とは限らない。

選択肢別解説

誤り。クラスI機器の追加保護手段は保護接地であり、基礎絶縁は基本の感電防護(通常時の防護)である。したがって「追加保護手段は基礎絶縁」という記述は不適切。

正しい。クラスII機器は二重絶縁(基礎+補助/補強)か、二重絶縁と同等の防護を一体系で満たす強化絶縁でよい。強化絶縁は“一重”であっても二重絶縁と同等の感電防護性能を満たすことが要件である。

誤り。内部電源機器の内部電源には一次電池だけでなく二次電池(充電式電池)も使用可能である。外部電源に接続して充電する場合は、その接続条件下でのクラス分類(IまたはII)に適合させる。

誤り。CF形装着部はミクロショック防止を意図した最も厳しい漏れ電流限度が適用されるが、除細動耐性は“耐除細動形”としての追加分類であり、自動的に全てのCF形が耐除細動を満たすわけではない。除細動器の高電圧に耐える義務があるのは耐除細動形として設計・表示された装着部である。

誤り。BF形装着部は体表面適用でマクロショック防止を主眼とする。ミクロショック(心臓領域への微小電流による危険)の防護を意図するのはCF形装着部である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

図記号はBF形装着部(Body Floating)を示す。BF形は患者に接触するが心臓直結ではなく、装着部がフローティング(強化絶縁で他回路から絶縁)されている。JIS T 0601-1(IEC 60601-1)に基づく許容値では、BF形装着部の正常状態(NC)における患者測定電流(交流)の上限は100 µAである。参考として、CF形はより厳しくNCで10 µA、BF形の単一故障状態(SFC)では500 µAが上限となる。したがって本問の正答は100 µA。

選択肢別解説

25 µAはBF形装着部の正常状態(交流)に対する規定値ではない。BF形のNC上限は100 µAであり、25 µAはそれより小さく正答にならない。

50 µAはBF形NC(交流)の規定値ではない。一般に50 µAはCF形装着部の単一故障状態(SFC)での上限として用いられる値で、設問条件(BF形・正常状態・交流)と一致しない。

正答。BF形装着部の正常状態(NC)における患者測定電流(交流)の許容上限は100 µA(JIS T 0601-1/IEC 60601-1)。

250 µAはBF形・CF形いずれの患者測定電流の代表的な規定値にも該当しないため不適。

500 µAはBF形装着部の単一故障状態(SFC)での上限として用いられる値であり、正常状態の規定値ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

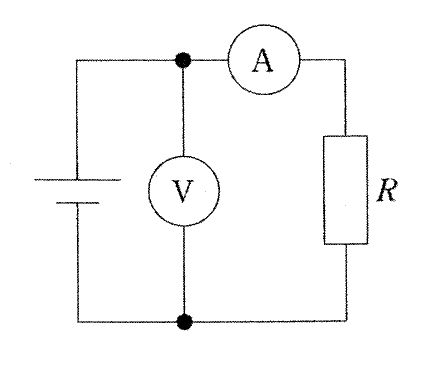

図より、電流計A(内部抵抗 r=2.0\Omega)と抵抗 R は直列、電圧計Vはその両端に並列で接続されている。電圧計の指示 1.0 V は直列合成抵抗 $(R+r)$ にかかる電圧、電流計の指示 20 mA はその回路電流である。よってオームの法則より $V=I(R+r)$。I=20 mA=0.020 A を用いて $1.0=0.020(R+2.0)$ から $R+2.0=50$ 、したがって $R=48\Omega$ となる。

選択肢別解説

誤り。R=45\Omega とすると合成は R+r=47\Omega、電流は $I=V/(R+r)=1/47\approx21.3\,\mathrm{mA}$ となり、指示 20 mA と一致しない。

正しい。電圧計の 1.0 V は直列合成抵抗 $(R+r)$ にかかる電圧で、$V=I(R+r)$。$1.0=0.020(R+2.0)$ より $R+2.0=50$、$R=48\Omega$。

誤り。内部抵抗 r=2.0\Omega を無視して $R=V/I=1.0/0.020=50\Omega$ とした誤り。実際は R に r が直列に加わるため、R は 50 から r を差し引く必要がある。

誤り。R=52\Omega では合成が 54\Omega となり、$I=1/54\approx18.5\,\mathrm{mA}$ と 20 mA に一致しない。また、総抵抗 50\Omega に r=2\Omega を加える誤った処理に対応する。

誤り。R=55\Omega では合成が 57\Omega、$I=1/57\approx17.5\,\mathrm{mA}$ と指示値と一致しない。与条件 r=2.0\Omega を用いた $V=I(R+r)$ を満たさない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。