第20回国試午前54問の類似問題

国試第3回午後:第86問

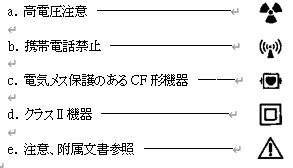

誤っているのはどれか。

a:人体がビリビリと感じ始める電流値を最少感知電流という。

b:人体への電撃の作用機序は、電流によって発生する熱による組織破壊である。

c:商用交流電流が危険なのは、人体組織がこの周波数付近の電流を最も流しやすいからである。

d:電気メスでミクロショックが起こらないのは、この周波数の電流での発熱が小さいためである。

e:His束心電計では、ミクロショックを考慮した安全規格が要求される。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

ME2第30回午後:第11問

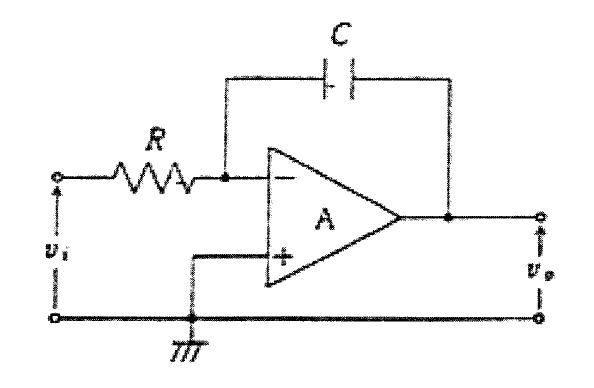

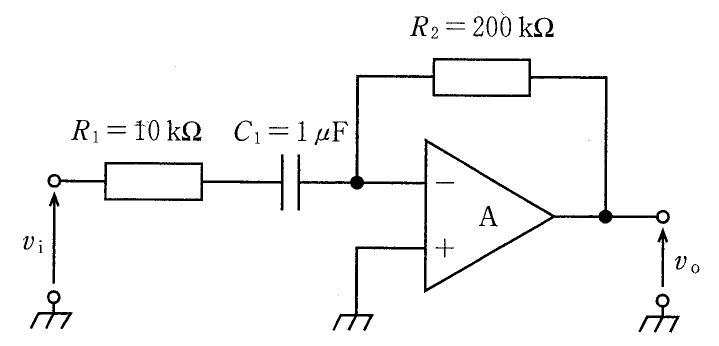

観血式血圧計について正しいのはどれか。

1:トランスデューサには圧電素子が使用される。

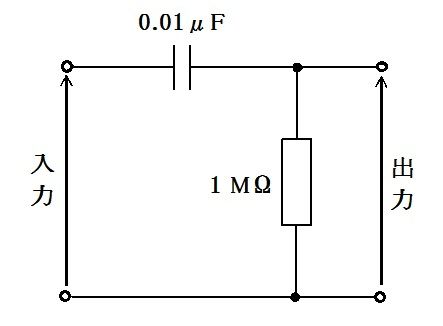

2:血圧アンプには高域通過フィルタが使用される。

3:血圧アンプには血圧波形の歪みを自動的に補正する機能がある。

4:血圧波形は使用するカテーテルの長さに影響されない。

5:大気開放点を右房の高さに一致させる。

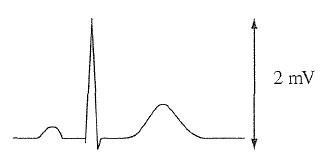

国試第37回午前:第28問

トランジットタイム型超音波血流計で誤っているのはどれか。

1:血流に対して順方向および逆方向の超音波を照射する。

2:流路全体は十分広い超音波音場に置かれる。

3:赤血球で散乱された超音波を測定する。

4:血流が速いほど伝播時間差は大きい。

5:体外循環回路の流量計測に用いる。