第12回国試午後74問の類似問題

国試第8回午前:第60問

希釈法による血流量計測法について正しいのはどれか。

a:Fickの方法では肺から摂取される酸素を利用する。

b:熱希釈法では加熱した生理食塩液が用いられる。

c:血流量が変動しても平均血流量を正確に計測できる。

d:指示薬が計測部位に到る途中で、一部消失しても計測精度に大きく影響しない。

e:血流量を正確に計測するには指示薬が完全に撹絆される必要がある。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午前:第29問

心拍出量計測法でないのはどれか。

1:熱希釈法

2:色素希釈法

3:脈波伝搬速度法

4:超音波断層法

5:血圧波形解析法

国試第30回午前:第69問

IABPについて正しいのはどれか。

a:拡張期に下行大動脈でバルーンを拡張させる。

b:冠動脈血流量を増加させる。

c:左室の後負荷を軽減する。

d:大動脈弁狭窄症には禁忌である。

e:収縮期血圧を上昇させる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

ME2第29回午後:第1問

観血式血圧計について誤っているのはどれか。

1:トランスデューサにはストレインゲージが使用される。

2:血圧アンプには高域通過フィルタが使用される。

3:血圧アンプには血圧波形の歪みを補正する機能はない。

4:連続した血圧モニタリングが可能である。

5:ゼロ調整は大気圧を血圧ゼロとするものである。

ME2第38回午後:第45問

観血式血圧モニタの表示値が非観血式血圧計の測定値と異なる場合、点検する項目で適切ではないのはどれか。

1:大気開放バルブの高さ

2:ゼロ点

3:カテーテルの振動による共振現象の有無

4:カテーテル内の凝血の有無

5:モニタの波形表示スケール

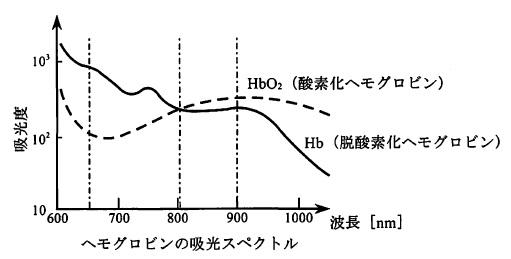

ME2第28回午前:第54問

厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。

1:静脈血 -- 波長650nm

2:動脈血 -- 波長650nm

3:静脈血 -- 波長805nm

4:動脈血 -- 波長900nm

5:静脈血 -- 波長900nm

ME2第28回午後:第20問

超音波ドプラ血流計について誤っているのはどれか。

1:血流の速度が計測できる。

2:非侵襲的に計測ができる。

3:ビームと直交する血流は計測されない。

4:25kHz程度の超音波を用いる。

5:血球からの音響反射を利用する。

ME2第36回午後:第31問

観血式血圧測定に必要ないのはどれか。

1:聴診器

2:加圧バッグ

3:ヘパリン

4:生理食塩液

5:圧力トランスデューサ

国試第37回午前:第28問

トランジットタイム型超音波血流計で誤っているのはどれか。

1:血流に対して順方向および逆方向の超音波を照射する。

2:流路全体は十分広い超音波音場に置かれる。

3:赤血球で散乱された超音波を測定する。

4:血流が速いほど伝播時間差は大きい。

5:体外循環回路の流量計測に用いる。