第11回国試午前52問の類似問題

国試第7回午後:第73問

人体への電撃について誤っているのはどれか。

a:障害程度は電流の流出入部位によって異なる。

b:低周波電流の生体作用は主に熱作用である。

c:His束心電計を使用する場合主にマクロショック対策が必要である。

d:心内圧測定で、漏れ電流が0.1mA流れた場合は心室細動が誘発される危険がある。

e:体表誘導心電計と体内機器を併用した場合ミクロショック対策が必要である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第14回午前:第62問

正しい組合せはどれか。

a:電磁血流計 ――------------------------ 磁界変化検出

b:超音波血流計 ――---------------------- ドップラー効果

c:熱希釈法 ――-------------------------- 血液温度変化

d:電気的インピーダンスプレチスモグラフィ ―― 血液導電率変化

e:RIクリアランス法 ――-------------------- RI半減期計測

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

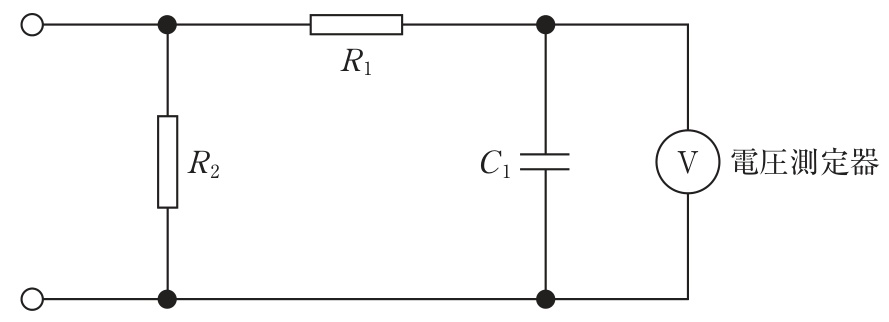

国試第38回午前:第43問

JIS T 0601-1で規定されている図の漏れ電流測定用器具(MD)について正しいのはどれか。

a:$R_2$は10 kΩである。

b:$R_1$と$R_2$には無誘導抵抗器を用いる。

c:$R_1$と$C_1$で遮断周波数1 kHzの低域通過フィルタを構成している。

d:電圧測定器の指示値が100 mVのとき、漏れ電流値は100 μAである。

e:電圧測定器の入力インピーダンスは100 kΩである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e