臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

比熱は物質1 kgの温度を1 K上げるのに必要な熱量で、生体組織では主に水分含量に依存する。水の比熱は約 $4.2 \times 10^3\ \mathrm{J}\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$ と大きいため、水分の多い組織(血漿・肝臓・筋肉・脳など)はこれに近い高い値を示す。一方、脂肪組織は脂質が主体で水分が少なく、比熱は相対的に小さい。したがって提示肢の中で比熱が最も小さいのは脂肪である。

選択肢別解説

正しい。脂肪組織は脂質主体で水分が少なく、比熱は水よりかなり低い。生体組織の中では相対的に最小クラスであり、選択肢中で最も小さい。

誤り。肝臓は含水率が高く、比熱は水に近い高い値を示すため、最小ではない。

誤り。筋肉は含水率が高く(おおむね70%前後)、比熱は水に近い高い値であり、最小ではない。

誤り。血漿は水分が非常に多く、比熱は水に最も近い高い値となるため、最小ではない。

誤り。脳は水分が多く、比熱は水に近い高い値を示すため、最小ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

同じ熱量 Q が加わったときの温度上昇は、$\Delta T = \frac{Q}{mc}$ に従い、同一質量 m を前提とすれば比熱 c が小さいほど大きくなる。生体組織の比熱は含水率に強く依存し、水の比熱が大きいため、含水率の高い血液・骨格筋・肝臓・腎臓は比熱が大きく温度上昇は小さい。脂肪は含水率が低く比熱が小さいため、同じ熱量で最も温度が上がりやすい。

選択肢別解説

正しい。脂肪は含水率が低く、比熱が小さいため、$\Delta T = \frac{Q}{mc}$ より同じ熱量で最も大きく温度が上昇する。

誤り。肝臓は水分含有が高く比熱が大きい。したがって同じ熱量では温度上昇は小さい。

誤り。腎臓も水分含有が高く比熱が大きい組織であり、同じ熱量では温度上昇は小さい。

誤り。骨格筋は含水率が高く、水の比熱に近い大きな比熱を示すため、温度上昇は小さい。

誤り。血液は水分が極めて多く比熱が大きいので、同じ熱量では温度上昇は小さい。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体組織は細胞外液・細胞膜・細胞内液の等価回路で表され、周波数が上がると細胞膜の容量性リアクタンスが低下して電流が膜を“回り込み”やすくなるため、見かけの導電率は増加する(β分散に対応)。分散現象は一般にα(低周波:イオン雰囲気・界面分極など)、β(kHz~MHz:細胞膜由来のMaxwell–Wagner分極)、γ(GHz帯:水分子の配向緩和)に整理される。組織ごとの導電率は血液や筋が高く、脂肪や骨は低い。また骨格筋は線維配向による異方性を示す。生体の受動的電気応答でも電極・組織界面の電気化学過程や分極の振幅依存性により、測定インピーダンスは線形素子のように一定でなく、印加条件に依存する非線形性が観察される。

選択肢別解説

正しい。周波数上昇に伴い細胞膜の容量性リアクタンスが低下し、電流が細胞内経路にも流れやすくなる(Maxwell–Wagner分極)。その結果、見かけの抵抗は低下し導電率は増加する傾向を示す。

誤り。α分散は低周波域でのイオンの拡散・界面分極(イオン雰囲気の追従限界など)に起因する。水分子の配向緩和はGHz帯のγ分散に対応する。

誤り。一般に筋組織の導電率は脂肪より高い。代表値の一例として、数十kHz付近で筋(繊維方向)0.4~0.7 S/m、脂肪0.02~0.06 S/m程度が報告されており、脂肪は低導電率である。

正しい。骨格筋は細長い筋線維が配向するため、繊維方向と直交方向で電気伝導や容量性特性が異なる異方性を示す。

正しい。生体の受動的応答でも、電極-組織界面の電気化学反応や分極の振幅依存性などにより、電圧-電流関係が厳密な線形を満たさず、測定されるインピーダンスは印加振幅・周波数に依存して変化する(非線形性の観察)。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

$生体組織の電気特性は、主に細胞膜がコンデンサとして振る舞うことに依存する。低周波では細胞膜のリアクタンスが大きく、電流は主に細胞外を流れるが、周波数が上がると膜リアクタンスが低下して細胞内にも電流が流れやすくなるため、見かけの導電率は一般に増加する。したがって「周波数の増加とともに導電率は低下する」は誤りであり、これが正答である。骨格筋は繊維配向に沿った軸方向と横方向で電気特性が異なるため大きな異方性を示す。血液は電解質を多く含むため臓器実質(例:肝)より導電率が高い。細胞膜の比容量はおおむね 1 μF/cm^2 程度であり、周波数が高い電流ほど神経 \cdot 筋の興奮は起こりにくく、電気的感受性は低下する。$

選択肢別解説

正しい。骨格筋は筋線維が一方向に配列した構造を持ち、電流の流れる方向(筋線維と平行か垂直か)で抵抗・インピーダンスが大きく異なるため、電気的異方性が大きい。

正しい。血液は電解質を多く含む導電性の高い体液であり、実質臓器である肝臓よりも一般に導電率が高い。肝臓では細胞膜が多数存在し低周波域でインピーダンスが増すため、血液より導電率は低くなる。

誤り。周波数が増加すると細胞膜の容量性リアクタンスが低下し、電流は細胞内にも流れやすくなる。その結果、組織全体の見かけの導電率は増加するのが一般的であり、低下するわけではない。

$正しい。細胞膜の単位面積当たりの電気容量(比容量)はおおよそ 1 \mu\t\text{F}/\t\text{cm}^2 程度とされる。これは脂質二重層膜の容量性に由来する代表的な値である。$

正しい。神経・筋の興奮は膜の時間定数に依存し、高周波電流では膜電位が十分に変化しにくい。そのため周波数が高いほど電気刺激に対する感受性(興奮しやすさ)は低下する。高周波領域では知覚や筋収縮が生じにくいことが知られている。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

超音波の減衰は生体組織では周波数にほぼ比例して増大し、代表的には約0.5〜1 dB/cm/MHz程度であるため「高周波ほど大きい」が正しい。固有音響インピーダンスは $Z=\rho c$(密度と音速の積)で決まり、密度も音速も大きい骨は筋肉より明らかに大きい。音速は一般に気体<液体<固体で、脂肪は筋肉よりわずかに遅い(筋肉は脂肪より速い)。気体(空気)中では吸収・散乱が大きく減衰は軟部組織よりはるかに大きい。反射強度はインピーダンス差や境界の性状に依存し、血球は波長に対して非常に小さい散乱体でレイリー散乱となるため反射は弱く、骨の境界からの反射の方が大きい。

選択肢別解説

誤り。固有音響インピーダンスは $Z=\rho c$ で、骨は密度・音速ともに大きく、筋肉よりZが大きい。典型的に骨は数Mレイリー(MRayl)と大きく、筋肉は約1.6〜1.7 MRayl程度である。

$誤り。脂肪中の音速は筋肉中より一般に小さい(脂肪はおおむね約1450 m/s台、筋肉は約1540 m/s台が代表値)。したがって「脂肪中の音速が筋肉中より大きい」は不適。なお本文の「脂訪」は「脂肪」の誤記と考えられる(別途typo_check参照)。$

誤り。気体(空気)中の減衰はきわめて大きく、脂肪など軟部組織より小さいという記述は成り立たない。空気の吸収係数は代表的に数値で見ても脂肪よりはるかに大きい。

正しい。生体組織中の超音波の減衰(吸収+散乱)は周波数にほぼ比例し、高周波になるほど大きくなる。代表値として約0.5〜1 dB/cm/MHz程度で増加する。

誤り。血球からの反射はレイリー散乱で非常に弱い。一方、骨は周囲の軟部組織との音響インピーダンス差が大きく、境界で強い反射が生じるため、骨からの反射の方がはるかに大きい。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体の熱特性では、組織の比熱は主に水分量に依存し、水分含量の少ない脂肪組織は筋組織より比熱が小さい。運動時の産熱は骨格筋が主体で、肝臓は安静時の主要産熱臓器の一つだが運動時の最大の産熱源ではない。体表からの放射はウィーンの変位則 $\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$(定数 $b\approx 2898\ \mu\mathrm{m}\cdot\mathrm{K}$)より、皮膚温が約 33–35 $^\circ\mathrm{C}$($\approx 306\text{–}308\ \mathrm{K}$)のとき $\lambda_{\max}\approx 9\text{–}10\ \mu\mathrm{m}$ の遠赤外(赤外領域)となる。体表からの熱放散は、末梢血管の拡張により皮膚血流が増えることで伝導・対流・放射・蒸散が促進される。生体内部の熱移動は血流による対流が主役で、組織自身の熱伝導の寄与は相対的に小さい。

選択肢別解説

誤り。組織の比熱は水分量に依存し、水分の多い筋組織の方が比熱は大きい。脂肪組織は水分含量が低く、比熱は筋より小さい。

誤り。運動時の産熱の大半は骨格筋で生じる。骨格筋の機械効率はおよそ20–25%で、残りのエネルギーは熱となる。肝臓は安静時には主要な産熱臓器だが、運動時の最大産熱源ではない。

正しい。ウィーンの変位則 $\lambda_{\max} \approx \frac{2898\ \mu\mathrm{m}\cdot\mathrm{K}}{T}$ より、皮膚温を約306–308 Kとするとピーク波長は約9–10 $\mu\mathrm{m}$ の遠赤外で、赤外領域に属する。

正しい。末梢血管が拡張すると皮膚血流が増加し、深部から皮膚への熱移送が増え、放射・対流・蒸散による体表からの熱放散が促進される。

誤り。生体内部の熱移動の主因は血流による熱対流であり、組織の熱伝導の寄与は相対的に小さい。血流が乏しい局所を除けば、対流が支配的である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

音響インピーダンスは媒質の密度と音速の積で定義される $Z=\rho c$。音速は体積弾性率 $K$ に依存し $c=\sqrt{K/\rho}$ で表されるため、硬く($K$が大きく)かつ密度が大きい組織ほど $Z$ は大きくなる。生体の中では骨(頭蓋骨を含む)は最も硬く、音速も大きく、密度も高いため、軟部組織(肝・血液・骨格筋)や空気を多く含む肺より音響インピーダンスが明らかに大きい。従って、選択肢中で最も音響インピーダンスが大きいのは頭蓋骨である。

選択肢別解説

正しい。骨(頭蓋骨)は高い剛性と比較的大きな密度をもつため、$Z=\rho c$ が大きい。代表値として骨の音響インピーダンスはおおよそ数 MRayl台後半(例えば 6〜8 MRayl 程度)で、軟部組織(約 1.5〜1.7 MRayl)より著しく大きい。

誤り。肺は空気を多く含むため実効密度が低く、音速も低くなる結果、音響インピーダンスは生体組織中で最小クラスである。従って最も大きい媒質には該当しない。

誤り。肝は典型的な軟部組織で、音速はおよそ 1540 m/s 程度、密度も水に近く、音響インピーダンスは約 1.6 MRayl 程度で骨よりはるかに小さい。

誤り。血液は軟部組織に近い物性で、音響インピーダンスはおよそ 1.6 MRayl 程度とされ、骨よりかなり小さい。選択肢表記の「血 液」は「血液」の表記が一般的である。

誤り。骨格筋は軟部組織で、音響インピーダンスは約 1.6〜1.8 MRayl 程度とされ、骨(数 MRayl台後半)より明確に小さい。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

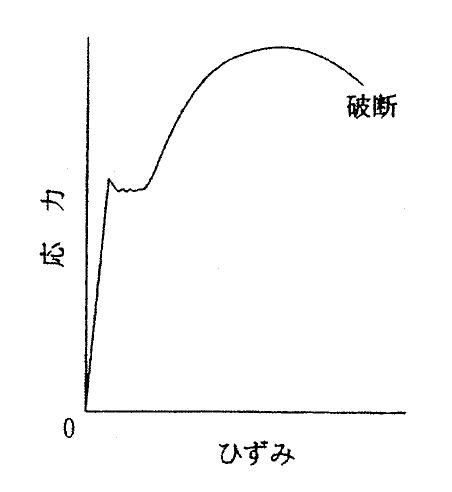

弾性域ではフックの法則によりひずみは応力に比例し、その比例係数の逆数がヤング率である($\varepsilon = \sigma / E$)。したがってヤング率が大きいほど同じ応力で生じるひずみは小さく、選択肢1は誤り。生体軟組織は水分に富み体積変化しにくいため非圧縮近似($\nu \approx 0.5$)がよく用いられる。筋は粘弾性体で、荷重・除荷で応力–ひずみ曲線が一致せずヒステリシスを示す。筋は腱より剛性が低く、同一引張応力でより大きく変形する。血液の動的粘度は水より大きいが依然として小さく、軟組織の実効粘性(粘弾性モデルで表す粘性要素)より一般に小さいと考えられ、選択肢5は正しい。

選択肢別解説

誤り。ヤング率 $E$ は応力–ひずみ曲線の傾きで、$\varepsilon = \sigma / E$。したがって $E$ が大きい(硬い)ほど、同じ応力 $\sigma$ に対して生じるひずみ $\varepsilon$ は小さい。選択肢は「ひずみが大きい」としており逆の記述。

正しい。生体軟組織は水分が多く体積変化が極めて小さいため、非圧縮体近似が成り立ち、ポアソン比は理論上の非圧縮値 $\nu=0.5$ に近い(実測でも概ね 0.45〜0.5 程度)。

正しい。筋組織は粘弾性体であり、荷重と除荷で応力–ひずみ関係が一致せずエネルギー損失を伴うヒステリシスループが現れる。これは粘性成分による時間依存(履歴依存)性に起因する。

正しい。腱はコラーゲン線維が緻密で高い剛性を示すのに対し、筋はよりコンプライアンスが高い。よって同一の引張応力に対して筋の方がひずみ(変形割合)が大きい。

正しい。血液の動的粘度は数 mPa\,s 程度(せん断速度依存の非ニュートン性あり)で、粘弾性体として記述される生体軟組織の実効粘性パラメータは一般にこれより大きく見積もられる。よって「血液の粘性係数は生体軟組織に比べて小さい」は適切。ただし比較はモデル依存であることに留意する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。