臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

生体組織は一般に、方向依存性(異方性)、非線形性、粘弾性といった特徴的な力学的性質を示す。筋は線維配向により力学応答が方向で変わる異方性を示す。血管は低応力域では柔らかく高応力域では急速に硬くなる応力-ひずみ関係の非線形性を示す。皮膚・筋膜などの軟部組織は粘弾性体として扱われ、基本的表現としてダッシュポットとバネの並列(フォークト)モデルが用いられる。また、筋の等張性収縮では荷重Fと収縮速度vの関係がHillの式 $v=\frac{b(F_0-F)}{F+a}$ に従う。一方、骨のヤング率はおよそ $10^{10}\,\mathrm{N/m^2}$ 程度で、鉄材(およそ $2\times10^{11}\,\mathrm{N/m^2}$)より1桁以上小さい。したがって「骨のヤング率は鉄材の値とほぼ同じ」という記述は誤りである。

選択肢別解説

正しい。筋は筋線維が一定方向に配向した構造を持つため、線維方向とそれに直交する方向で剛性や伸びやすさが異なる異方性を示す。機械的負荷に対する応答(応力-ひずみ関係やせん断特性)も方向依存である。

正しい。血管壁はエラスチン優位の低応力域では伸びやすいが、応力上昇に伴いコラーゲン繊維が順次動員され剛性が増すため、応力-ひずみ関係は非線形となる。したがってコンプライアンスも圧に依存する。

正しい。軟部組織は代表的に粘弾性体として扱われ、弾性要素(バネ)と粘性要素(ダッシュポット)を並列に接続したフォークト(Kelvin–Voigt)モデルで基本的性質(クリープなど)を表現できる。実組織の挙動を精密に表すには拡張モデルが用いられるが、教科書的記述としては妥当である。

誤り。骨のヤング率はおよそ $\sim10^{10}\,\mathrm{N/m^2}$ 程度で、鉄材(鋼など)のヤング率 $\sim2\times10^{11}\,\mathrm{N/m^2}$ と比べて1桁以上小さい。よって「ほぼ同じ」は成り立たない。

正しい。筋の等張性収縮では、荷重Fと収縮速度vの関係がHillの式 $v=\frac{b(F_0-F)}{F+a}$(等価に $(F+a)(v+b)=(F_0+a)b$)で表される。負荷が増えると収縮速度が低下するという経験則を定式化した関係である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

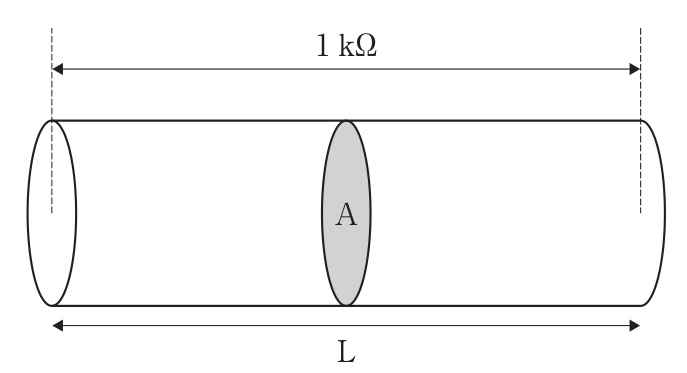

$生体組織の電気特性は周波数依存性(周波数分散)を示す。一般に周波数が上がると遅い分極応答が追随できなくなるため誘電率は低下し、イオン移動などにより導電率は増加する。分散は概ね、α分散(低周波域:イオンの集散 \cdot 拡散や膜透過率変化など)、β分散(数kHz〜数十MHz:細胞膜による界面分極=Maxwell–Wagner 効果や細胞構造に起因)、γ分散(10GHz以上:水分子の分極緩和、室温で十数〜数十GHz)に整理される。よって「β分散は約20GHzで生じる」はγ分散の帯域と混同しており誤り。他の選択肢は標準的知見と整合する(筋組織の強い異方性、細胞膜比容量はおよそ1 μF/cm^2 など)。$

選択肢別解説

正しい。極性分子の配向分極などの遅い分極機構は高周波になるほど追随できず寄与が減るため、見かけの誘電率は周波数上昇とともに低下する。一方でイオン移動などに由来する導電率は一般に増加する。

正しい。骨格筋は筋線維方向に沿って導電率・誘電特性が異なる強い異方性を示す(線維方向で導電率が高いなど)。脂肪組織は構造が比較的等方的で、異方性は小さい。

$正しい。生体膜の比容量(単位面積あたりの静電容量)は一般に約 1 μF/cm^2 とされる。細胞膜は脂質二重層が誘電体として働き、このオーダーの容量を示す。$

正しい。α分散は低周波域で観察され、イオンの集散・拡散や膜透過率の緩慢な変化、電極・界面の分極などイオン動態に起因する現象が主因とされる。

誤り。β分散は細胞膜の界面分極(Maxwell–Wagner 効果)などに起因し、数kHz〜数十MHzの帯域で生じる。約20GHz付近で顕著なのはγ分散で、水分子の分極緩和に対応する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。