臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題

第16回 午前 第76問

20件の類似問題

臨床工学技士による医用機器管理業務で適切でないのはどれか。...

広告

2

臨床工学技士国家試験 -

第23回 午前

正答率:95%

類似度 52.9%

臨床工学技土について誤っているのはどれか。

1

都道府県知事の免許を受ける。

2

生命維持管理装置の操作を行う。

3

業務は臨床工学技士業務指針によって規定されている。

4

業務は医師の指示の下に行う。

5

業務上知り得た内容に対して守秘義務がある。

60

臨床工学技士国家試験 -

第19回 午前

正答率:90%

類似度 52.9%

誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

1

SQUIDは生体の微弱な磁束変化を計測する。

2

心電図RR間隔は自律神経の検査にも用いられる。

3

Ag-AgCl電極は分極電圧が小さい。

4

大脳誘発電位計測には加算平均法が用いられる。

5

商用交流雑音対策にはCMRR(開相除去比)の小さい増幅器を用いる。

35

臨床工学技士国家試験 -

第31回 午後

重要度:標準

正答率:83%

類似度 52.9%

超音波吸引手術器で正しいのはどれか。

a

振動子は5MHzで振動する。

b

対極板が必要である。

c

電気メスより止血機能に優れる。

d

生理食塩液で洗浄しながら使用する。

e

白内障手術に用いる。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告

79

臨床工学技士国家試験 -

第12回 午前

正答率:42%

類似度 52.8%

漏れ電流の許容値について正しいのはどれか。

a

一般機器の接地漏れ電流の正常状態は0.5mA以下である。

b

BF形機器の患者漏れ電流Iと外装漏れ電流とは許容値が同じである。

c

患者漏れ電流IIの許容値は患者漏れ電流Iの許容値より小さい。

d

BF形機器の患者漏れ電流IIIはミクロショックを防止できる許容値である。

e

CF形機器の患者測定電流は交流、直流とも同じ許容値である。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

73

臨床工学技士国家試験 -

第2回 午後

正答率:68%

類似度 52.8%

医用電気機器の装着部の形別分類について正しいのはどれか。

a

BF形装着部は体表にのみ適用できる。

b

BF形装着部ではミクロショックを防止することができない。

c

CF形装着部の許容患者洩れ電流はBF形装着部のそれの1/10以下である。

d

直接心臓に適用できる装着部としてB形がある。

e

体表にのみ適用する機器の許容患者洩れ電流は最少感知電流の1/100以下である。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

33

臨床工学技士国家試験 -

第35回 午前

重要度:重要

正答率:83%

類似度 52.7%

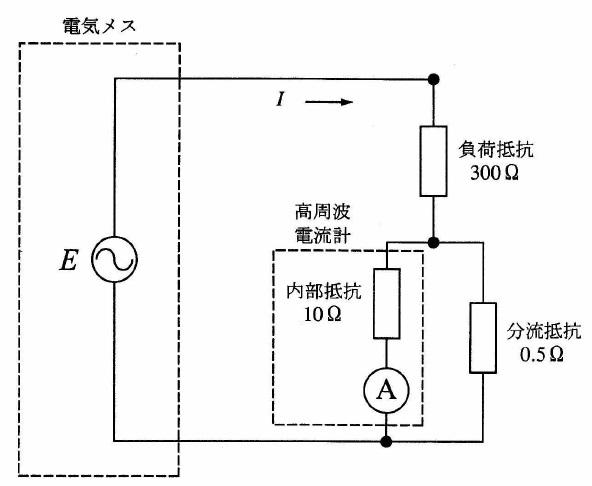

電気メスについて正しいのはどれか。

a

利用しているのはグロー放電である。

b

凝固の出力波形は連続正弦波である。

c

切開時の搬送波は10kHzである。

d

高周波非接地形は対極板回路を接地より絶縁している。

e

モノポーラ出力使用時には対極板が必要である。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

81

臨床工学技士国家試験 -

第11回 午前

正答率:46%

類似度 52.7%

医用電気機器の分類について正しいのはどれか。

a

体表にのみ適用する場合はクラス0I機器も認められる。

b

クラスI機器の追加保護手段は基礎絶縁である。

c

クラスII機器では一重の強化絶縁は認められない。

d

クラスIII機器は患者に使用する機器として認められない。

e

商用電源に接続したときにクラスI機器になる内部電源機器もある。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

81

臨床工学技士国家試験 -

第3回 午前

正答率:65%

類似度 52.7%

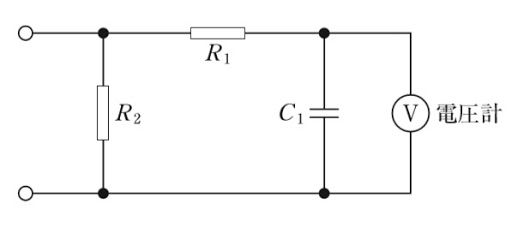

光→電気変換器を使用するのはどれか。

1

脳波計

2

筋電計

3

指先容積脈波計

4

pHメータ

5

眼振計

広告

34

臨床工学技士国家試験 -

第31回 午前

重要度:標準

正答率:59%

類似度 52.7%

科目:

治療機器とエネルギーとの組合せで正しいのはどれか。

a

ガンマナイフ 粒子線

b

温熱治療器 紫外線

c

マイクロ波治療器 電磁波

d

サイクロトロン 電子線

e

高気圧酸素治療装置 陽 圧

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

2

臨床工学技士国家試験 -

第6回 午前

正答率:86%

類似度 52.7%

科目:

臨床工学技士として正しいのはどれか。

a

臨床工学技士の名称を用いて行う。

b

医師その他の医療関係者との緊密な連携を図る。

c

適正な医療の確保に努める。

d

計測データについて判断する。

e

医療事故に対して全責任を負う。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告