第24回国試午前33問の類似問題

ME2第29回午前:第47問

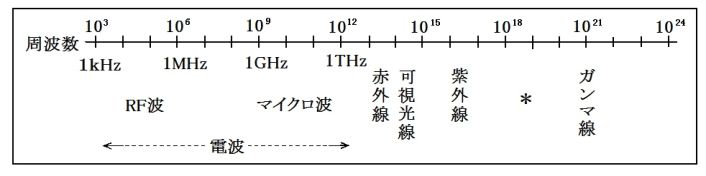

電気メスに高周波電流を用いる主たる理由はどれか。

1:患者の神経・筋への刺激防止

2:皮膚接触インピーダンス低下の防止

3:心電図へのノイズ混入防止

4:術者・介助者の感電防止

5:分流熱傷の防止