第50回午前第27問の類似問題

第55回午後:第9問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、下肢Ⅳ。座位にて、肘関節伸展位で肩関節90°屈曲運動を指示したところ、屈曲共同運動パターンがみられた。この患者で促通すべき筋はどれか。

1: 棘下筋

2: 広背筋

3: 大菱形筋

4: 上腕二頭筋

5: 上腕三頭筋

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第38問

厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類によるステージ8のDuchenne型筋ジストロフィー患者に使用する補装具で適切なのはどれか。

1: 頭部保護帽

2: 標準型車椅子

3: 座位保持装置

4: PCW〈postural control walker〉

5: 四輪型サドル付き歩行器

- 答え:3

- 解説:厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類によるステージ8のDuchenne型筋ジストロフィー患者は、座位保持が不可能なレベルであるため、座位保持装置が適切な補装具となります。

- 頭部保護帽は、立位や歩行などの際に転倒のリスクがある場合に適応となる。歩行可能である主にステージ1~4の時期に適応となるため、ステージ8の患者には適切ではありません。

- 標準型車椅子は、歩行が不安定となり、日常生活場面や学校での教室移動などで不都合が生じてきた時点で検討される。ステージ5~6程度の時期に適応となるため、ステージ8の患者には適切ではありません。

- ステージ8で座位保持不可能なレベルであるDuchenne型筋ジストロフィー患者に対しては、座位保持装置が適応となります。これにより、患者の安定した座位をサポートすることができます。

- PCW(postural control walker)は、ステージ4レベルの、物につかまれば歩行可能な場合に用いられる。ステージ8の患者には適切ではありません。

- 四輪型サドル付き歩行器は、ステージ4レベルの、物につかまれば歩行可能な場合に用いられる。ステージ8の患者には適切ではありません。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第1問

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

1: 筋力検査

2: 形態計測

3: 疼痛検査

4: 反射検査

5: 関節可動域検査

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第25問

SteinbrockerによるステージⅠの肩手症候群に対する理学療法として適切でないのはどれか。

1: 交代浴の実施

2: ホットパックの実施

3: 他動的伸張運動の実施

4: 自己による介助運動の指導

5: 臥床時の上肢ポジショニングの指導

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第51問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り時、患側上肢を腹部の上に保持する。

2: ベッドからの立ちあがり時、体幹の前傾運動を入れる。

3: 立位での方向転換は患側下肢を軸に行う。

4: 階段の降り動作は患側から行う。

5: 昇りのエスカレーターへの乗りこみは健側から行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第11問

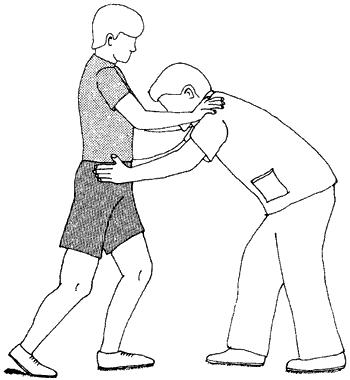

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIV。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第11問

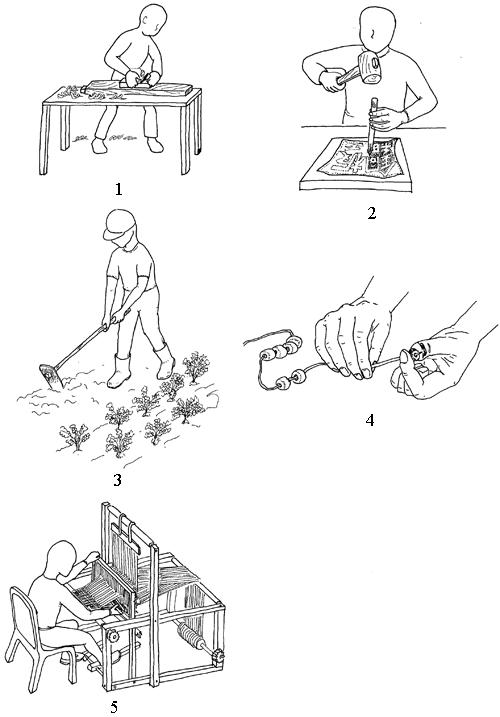

62歳の女性。多発性硬化症。発症から3年経過。寛解と再燃とを繰り返している。四肢筋力は軽度低下し、表在・深部感覚ともに鈍麻している。最近、疲労の訴えが多い。作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第8問

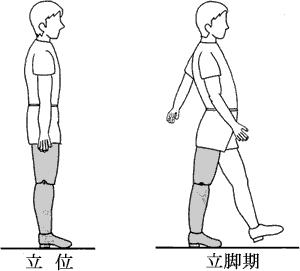

義足装着側の立脚期に図のようなアライメント異常がみられた。異常の改善のために義足装着者に行う必要があるのはどれか。

1: 脊柱起立筋群の強化

2: 右股関節屈曲可動域の増大

3: 右股関節伸筋群の強化

4: 左股関節外転筋群の強化

5: 左膝伸筋群の強化

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第20問

60歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3で寛解状態であり安定している。理学療法士が行う生活指導について誤っているのはどれか。

1: 歩容に応じた足底板を調整する。

2: 頸椎の等張性抵抗運動を励行する。

3: 変形防止用のスプリントを用いる。

4: 再燃の急性炎症期には運動を避ける。

5: 大関節を使う関節保護方法を指導する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

1: アルカリフォスファターゼ

2: クレアチニン

3: 空腹時血糖

4: アルブミン

5: 赤血球

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第45問

疾患と神経学的検査法との組合せで適切なのはどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症-母指球擦過によるオトガイ筋収縮

2: 書痙-手関節部でのTinel徴候

3: 小脳梗塞-母指球叩打後の持続的筋収縮

4: 筋緊張性ジストロフィー-手掌擦過時の強制把握

5: パーキンソン病-中指尖部を弾いた後の母指内転運動

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第56問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類で歩行不能となる最初のステージはどれか。

1: ステージ2

2: ステージ3

3: ステージ4

4: ステージ5

5: ステージ6

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第16問

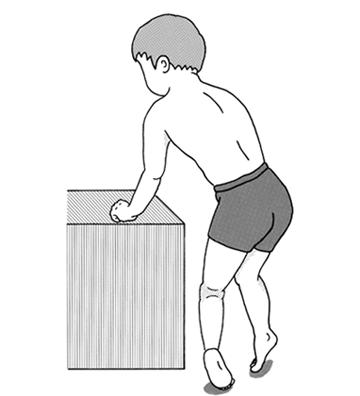

12歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢで、立位では図のような姿勢を示す。治療方針として優先されるのはどれか。

1: 長下肢装具を作製する。

2: 体幹筋の同時収縮を促す。

3: 選択的後根切断術を検討する。

4: 歩行練習での介助量を減らす。

5: 上肢での支持能力を向上させる。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第37問

慢性閉塞性肺疾患の患者に対する指導として正しいのはどれか。

1: 低脂肪食が良い。

2: 下肢の運動を行う。

3: 洗髪動作は両手で行う。

4: 発症後は禁煙の必要はない。

5: インフルエンザワクチンは勧めない。

- 答え:2

- 解説:慢性閉塞性肺疾患患者に対する指導として正しいのは、下肢の運動を行うことです。これは体力強化と廃用症候群予防のために効果的です。

- 低脂肪食は慢性閉塞性肺疾患患者には適していません。呼吸によって使われるエネルギー量が増大するため、体重低下や栄養不足になりやすく、痩せは生存率の低下につながります。バランスの良い食事を心がける必要があります。

- 慢性閉塞性肺疾患患者は、体力強化と廃用症候群予防のために、下肢の運動を行うとよい。これが正しい選択肢です。

- 両手での洗髪は、呼吸補助筋を緊張させ、呼吸困難を誘発しやすいため、慢性閉塞性肺疾患患者に対しては片手での洗髪を指導するべきです。

- 禁煙をすることで気流制限の進行が抑制され、慢性閉塞性肺疾患の進行を遅くし、生命予後が改善される。発症後も禁煙が勧められるため、この選択肢は間違いです。

- 感染症は慢性閉塞性肺疾患の急性増悪につながる。インフルエンザワクチンの接種により、感染による急性増悪を予防することができる。この選択肢は間違いです。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

80歳の女性。重度の認知症患者。訪問作業療法を実施した際の足の写真を示す。対処方法で正しいのはどれか。

1: 入浴を禁止する。

2: 摂食状況を確認する。

3: 足部装具を装着させる。

4: 足関節の可動域訓練は禁忌である。

5: 踵部にドーナツ型クッションを使用する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第97問

正しいのはどれか。

1: 脊柱管狭窄症の間欠跛行は体幹前屈位で軽快する。

2: 椎間板ヘルニアでは深部腱反射は正常である。

3: 第4・5腰椎椎間板ヘルニアでは第4腰神経根が圧迫される。

4: 無分離すべり症は若年層に好発する。

5: ラセーグ徴候は大腿神経障害が反映される。

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第76問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 体幹の側方動揺が大きい。

2: 股・膝関節の屈曲が大きい。

3: 股関節が内転位になりやすい。

4: 足先から接地する。

5: 上肢は伸展位をとる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第44問

慢性腎不全患者に対する運動療法として正しいのはどれか。

1: 運動によって腎血流は増加する。

2: 血液透析日にも運動療法が行われる。

3: 運動療法によって糸球体濾過量が改善する。

4: 下肢の浮腫には起立台での起立練習が有効である。

5: 病期分類ステージ5の症例では5~6 METsの運動が適応となる。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する