第50回午前第27問の類似問題

第39回午前:第57問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのADL(厚生省筋萎縮症研究班機能障害分類による。)について適切でないのはどれか。

1: ステージ2-階段昇降が片手手すりで可能

2: ステージ3-椅子からの起立可能

3: ステージ4-独歩で5 m以上可能

4: ステージ5-歩行器歩行が可能

5: ステージ6-ずり這い可能

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第71問

上肢の運動失調が著明な患者に適切でないのはどれか。

1: 文字盤を大きくした電話機

2: 太柄のスプーン

3: 吸い口付湯呑み

4: リーチャー

5: 歩行車

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第45問

うつ病の回復期の作業療法で適切なのはどれか。

1: 適度な運動を活動に取り入れる。

2: メモは使わず記憶するよう促す。

3: 休憩は最小限にして持久力をつける。

4: あらかじめ決めた活動は全て行うようにする。

5: 自信を取り戻すため高めの負荷量を設定する。

- 答え:1

- 解説:うつ病の回復期において、適切な作業療法は適度な運動を活動に取り入れることです。これは軽度のうつ病において効果的であり、重度のうつ病では推奨されません。

- 適度な運動は、うつ病の予防だけでなく、治療にも有効とされる。ただし、重度のうつ病ではなく、軽度のうつ病で推奨される。

- メモを使わずに記憶するよう促すのではなく、軽度のうつ病患者は診察の際に言われた内容などをメモに残すことが望ましい。これにより、後で視覚的に振り返ることができ、自身が周囲に相談しやすくなることもある。

- 休憩を最小限にして持久力をつけるのではなく、うつ病の回復期前期は活動と休息のバランスを考慮しながら、無理をせずにできることを体験していく。また、十分な休息の後に生じる「…してみたい」という感覚を重視する。

- あらかじめ決めた活動は全て行うようにするのではなく、うつ病の回復期前期は無理をせず、活動と休息のバランスを考慮する。したがって、予定していた活動でも、状況に応じて調整する必要がある。

- 自信を取り戻すために高めの負荷量を設定するのではなく、うつ病の回復期前期は焦りや無理が生じやすくなる。そのため、この時期は、負荷量を高めには設定せず、できることを確認しながら、無理をしなくても他者に受け入れられる体験をもてるようにする。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第30問

下肢の異常と金属支柱付き短下肢装具の足継手の設定との組合せで正しいのはどれか。

1: 尖足――――――――――前方制動

2: 反張膝―――――――――遊動

3: 立脚時の膝折れ―――――前方制動

4: 下腿三頭筋の痙縮――――遊動

5: 前脛骨筋の弛緩性麻痺――遊動

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第37問

悪性腫瘍の緩和ケア主体の時期のリハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 呼吸困難の軽減は得られない。

2: 運動療法をすることで心理面が改善する。

3: 運動療法をすることで倦怠感は改善しない。

4: 疼痛緩和にマッサージは長期的効果がある。

5: 運動療法をすることで疼痛の改善は得られない。

- 答え:2

- 解説:緩和ケア主体の時期のリハビリテーションでは、運動療法やポジショニング、リラクセーションなどを行うことで、患者の心理面や倦怠感、疼痛などの症状が改善されることが知られています。

- 選択肢1は間違いです。緩和ケア主体の時期であっても、ポジショニングやリラクセーションを行うことで、呼吸困難の軽減がみられることがあります。

- 選択肢2は正しいです。運動療法とカウンセリングの併用やリハビリテーションの実施は、それらを行わない群と比較して、精神的機能の側面、心理的側面を改善させることが報告されています(推奨グレードA)。

- 選択肢3は間違いです。緩和ケア対象がん患者に対するサーキットトレーニングを中心とした運動療法は、倦怠感を改善するので、行うよう勧められることがあります(推奨グレードB)。

- 選択肢4は間違いです。末期がん患者に対するマッサージ、特に足マッサージは疼痛緩和の即時効果があるので、行うよう勧められることがあります(推奨グレードB)。ただし、長期的効果については明確ではありません。

- 選択肢5は間違いです。がん患者に対する運動療法により、疼痛閾値の上昇を引き起こす可能性があるとされ、一定の改善が得られることが報告されています。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第32問

疾患と用いられる自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺 - ボタンエイド

2: Parkinson病 - BFO

3: 関節リウマチ - 起き上がりひも

4: 脊髄小脳変性症 - リーチャー

5: 筋萎縮性側索硬化症 - 軽量太柄スプーン

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

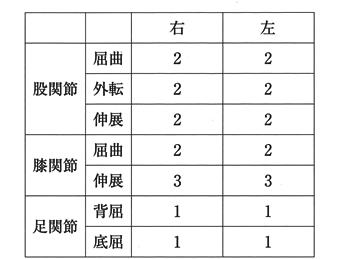

第56回午前:第18問

45歳の女性。遠位型ミオパチー。下肢筋力低下が徐々に進行し両側の下垂足を認める。最近つまずいて転倒することや捻挫することが多くなり装具を検討し歩行の改善を目指すことになった。下肢筋力を表に示す。最も適切な装具はどれか。

1: PTB短下肢装具

2: 足関節軟性装具

3: スウェーデン式膝装具

4: 金属支柱付き長下肢装具

5: プラスチック短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

45歳の男性。左上下肢のしびれで初発し、視力障害・呼吸困難・四肢麻痺など多彩な症状の寛解と増悪を繰り返した。MRI画像で脳脊髄の白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域運動

2: 呼吸理学療法

3: 筋力増強

4: ハバードタンク浴

5: 車椅子指導

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第41問

摂食障害患者に対する作業療法導入時の活動で適切なのはどれか。

1: 耐久性を高める反復作業

2: 集中して楽しめる手工芸

3: 食事摂取のロールプレイ

4: 行動制限を補う有酸素運動

5: 対人交流をひろげるグループ活動

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

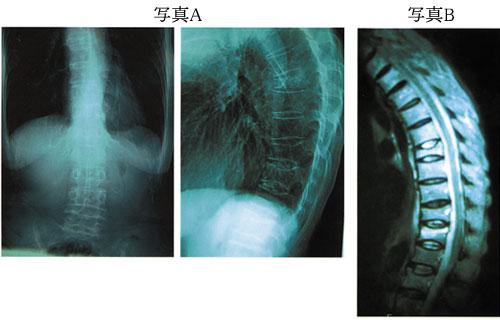

第43回午前:第12問

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI写真Bを示す。この患者がベッド上で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側下肢への弾性ストッキングの着用

2: 背臥位で砂のうを用いた両上肢の筋力強化

3: 足関節の底背屈自動運動

4: 重錘バンドを用いた下肢伸展挙上運動

5: コルセットを装着しての背臥位での殿部挙上運動

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第14問

55歳の女性。関節リウマチ。発症後3年。Steinbrocker(スタインブロッカー)のステージIII、クラス3、環軸椎間に亜脱臼がある。両肩肘の可動域制限は著明である。両手関節に運動時疼痛がある。作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 関節可動域訓練は関節炎があるときも通常量で継続する。

2: 手関節可動域訓練は訓練後疼痛が残らない程度に行う。

3: 頭頸部の屈筋の筋力強化を行う。

4: 等尺性収縮を利用した運動で上肢の筋力維持を図る。

5: 革細工のカービングで手指の巧緻性を高める。

- 答え:2 ・4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第47問

つま先歩きになるのはどれか。2つ選べ。 ア.大殿筋筋力低下イ.大腿四頭筋筋力低下ウ.30°膝関節屈曲拘縮エ.3 cm以上の脚長差オ.脛骨神経麻痺

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第67問

在宅酸素療法が導入された慢性呼吸不全患者の生活指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 洗髪は、座位で両上肢によって行う。

2: 更衣は、立位でかぶり型上衣で行う。

3: 洗顔は、座位で息を吐きながら行う。

4: 用便は、息を吐きながら腹圧をかけて行う。

5: 歩行は、背筋を反らせて大きく息を吸いながら行う。

- 答え:3 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第94問

片麻痺患者への動作指導で正しいのはどれか。

1: 患側を下にして寝返りをする。

2: 起き上がりの介助ではまず頭部を起こす。

3: ベッドからの立ち上がりでは健側下肢は前方におく。

4: ベッドから車椅子への移乗は患側下肢を軸に回転する。

5: 車椅子は健側上肢と患側下肢とで駆動する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。

2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。

3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。

4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。

5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第54問

普通型車椅子の使用について誤っているのはどれか。

1: 上腕三頭筋の筋力低下では手をハンドリムに押しつける力が弱くなる。

2: 対麻痺患者は上腕二頭筋と長橈側手根伸筋を主動筋として駆動する。

3: 緩いスロープをバックで降りながらキャスター上げの訓練をする。

4: 段差の降りを介助する場合は後進が安全である。

5: 頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者は屋外移動が自立できる。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第42問

急性期の肩手症候群への理学療法として正しいのはどれか。

1: CI療法

2: Codman体操

3: 肩関節周囲筋の再教育

4: BFOによる良肢位の保持

5: 肩関節周囲筋の積極的な他動伸張運動

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第44問

重症筋無力症で正しいのはどれか。

1: 過用に注意して運動は漸増負荷とする。

2: 日内変動として午前中に症状が悪化する。

3: 低頻度連続刺激の筋電図でwaxing現象がみられる。

4: 運動神経末端からのアセチルコリン放出が障害される。

5: クリーゼによる呼吸症状悪化は閉塞性換気障害で起こる。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

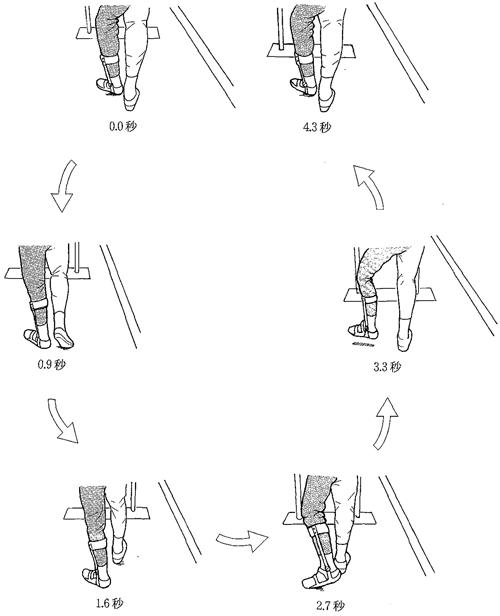

第42回午前:第16問

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する