第50回午前第27問の類似問題

第36回午前:第54問

手根管症候群の作業療法で正しいのはどれか。

1: 手関節を背屈位に保つ。

2: 振動を伴う工具を使用する。

3: 手指伸筋の筋力強化を行う。

4: 両側性に障害のあることを想定して行う。

5: トーマススプリントを用いて把持訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第62問

慢性腰痛症に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 運動療法前にホットパックを行う。

2: 間欠的骨盤牽引は局所のマッサージ効果がある。

3: 腰痛体操はストレッチングと腹筋運動とからなる。

4: 背臥位では膝および股関節を屈曲させ骨盤を前傾させる。

5: 物を持ち上げるときは膝関節を十分屈曲して行うように指導する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第2問

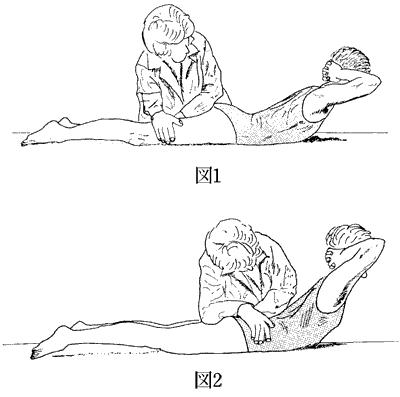

図1から図2へと固定法を変えたとき、被験者の体幹の伸展角度が変化した。被験者の機能障害はどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 腸腰筋の筋力低下

3: 大殿筋の筋力低下

4: 股関節の可動域制限

5: 下肢の運動失調

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第25問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 関節可動域運動を行う。

2: 呼吸訓練を行う。

3: 背中を押して歩行を介助する。

4: メトロノームを利用して歩行練習を行う。

5: マット上で起き上がり練習を行う。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第30問

筋疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 皮膚筋炎 — 叩打ミオトニア

2: 筋強直性ジストロフィー — 有痛性強直性けいれん

3: 肢帯型筋ジストロフィー — 動揺性歩行

4: Becker型筋ジストロフィー — floppy infant

5: Duchenne型筋ジストロフィー — 翼状肩甲

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第3問

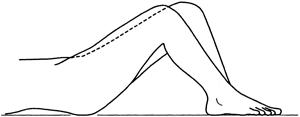

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 大腿周径

2: 棘果長

3: 股関節の関節可動域

4: 下肢の徒手筋力テスト

5: 下肢の腱反射

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第66問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肘関節屈曲の抵抗運動

2: 標準型車椅子の操作訓練

3: 車椅子から床への移乗訓練

4: 座位バランス訓練

5: 呼吸訓練

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第7問

78歳の女性。脳梗塞の右片麻痺。発症後3か月経過。右上肢のBrunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅱ。感覚障害はない。徐々に上肢の関節拘縮が進んできた。患者の車椅子座位の写真を示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 手関節屈筋にTENSを行う。

2: 速い他動運動で筋の伸張を行う。

3: 肘屈曲型アームスリングを装着する。

4: 上腕二頭筋に温熱を加えて伸張する。

5: 手関節伸展用の動的スプリントを装着する。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第35問

膝関節前十字靱帯再建術後4週の時点に行う患肢の筋力増強訓練として誤っているのはどれか。

1: レッグカール

2: ハーフスクワット

3: バイクエクササイズ

4: 大腿四頭筋セッティング

5: 大腿部筋群の等運動性収縮訓練

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第96問

高齢者の筋力について誤っているのはどれか。

1: 上肢よりも下肢の筋力低下が大きい。

2: 筋力強化によって筋肥大が期待できる。

3: 筋断面積は経年的に減少する。

4: タイプII線維よりもタイプI線維の萎縮が優位である。

5: 筋力強化の初期効果は運動単位動員の増加による。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅳの片麻痺患者に対する上肢Ⅳを目指した座位での訓練課題はどれか。2つ選べ。

1: 腹部の前から非麻痺側大腿を触る。

2: 大腿上に置いた布をひっくり返す。

3: 大腿上に置いたお手玉を口元に近づける。

4: 机上のお手玉を肘伸展位で前方の肩の高さに移動する。

5: 机上のお手玉を肘伸展位で麻痺側側方の肩の高さに移動する。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

66歳の女性。左変形性股関節症。後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた。全荷重で術後リハビリテーション中である。退院後の生活指導として正しいのはどれか。

1: 和式トイレを使用する。

2: 椅子に座る際には足を組む。

3: 椅子は通常よりも低いものを選ぶ。

4: 床のものを拾うときには非術側を前に出す。

5: 端座位で靴にかかとを入れるときは外側から手を伸ばす。

- 答え:4

- 解説:後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた患者は、脱臼のリスクを考慮した生活指導が必要です。選択肢の中で正しいのは、床のものを拾うときに非術側を前に出すことです。

- 和式トイレはしゃがみ込む姿勢で使用するため、後方切開で筋肉が切開されている場合、脱臼の危険があります。したがって、和式トイレの使用は避けるべきです。

- 椅子に座る際に足を組むと、股関節が外旋・外転し、外旋筋が緩む。このとき、膝へ外力がかかると大腿骨の長軸に対して前方から後方への力が働き、脱臼しやすくなるため、足を組むことは避けるべきです。

- 低い椅子は股関節の屈曲が増大するため、後方侵入した部分への負荷がかかりやすくなります。そのため、通常よりも低い椅子を選ぶことは避けるべきです。

- 床のものを拾うときに非術側下肢を前に出すと、術側下肢は相対的に後方になり、股関節は伸展方向に働く。この姿勢は後方侵入手術で脱臼の危険が少ないため、作業姿勢として推奨できます。正しい選択肢です。

- 端座位で靴にかかとを入れるときに外側から手を伸ばすと、股関節屈曲が増大する。後方侵入手術を受けた患者には、長柄の靴ベラを使用させ、股関節屈曲姿勢を少なくする動作指導を行うことが適切です。この選択肢は間違いです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第57問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのADL(厚生省筋萎縮症研究班機能障害分類による。)について適切でないのはどれか。

1: ステージ2-階段昇降が片手手すりで可能

2: ステージ3-椅子からの起立可能

3: ステージ4-独歩で5 m以上可能

4: ステージ5-歩行器歩行が可能

5: ステージ6-ずり這い可能

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

5歳の男児。脳性麻痺で痙直型四肢麻痺である。粗大運動機能は側臥位までの寝返りが可能。背臥位と背臥位から引き起こしたときの状態を図に示す。臨床症状として可能性が低いのはどれか。

1: 足クローヌス陽性

2: 下肢の伸筋共同運動

3: 緊張性迷路反射の残存

4: パラシュート反応陽性

5: 股関節外転の可動域制限

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第82問

変形性膝関節症患者への生活指導で適切でないのはどれか。

1: 水泳

2: ジョギング

3: 体重のコントロール

4: 重量物運搬の回避

5: 椅子使用などの洋式生活

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第37問

Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 関節拘縮は生じにくい。

2: 知覚障害はまれである。

3: 筋萎縮は遠位筋から始まる。

4: Gowers徴候が特徴である。

5: 5歳ころまでに歩行不能になることが多い。

- 答え:2 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する