第42回午前第83問の類似問題

第49回午後:第41問

認知症の症状とその作業特徴の組合せで正しいのはどれか。

1: 失行 ― 手順に固執する。

2: 失語 ― 聞いてないことを始める。

3: 失認 ― 作業対象を取り違える。

4: 見当識障害 ― 作業の指示に泣き出す。

5: 遂行機能障害 ― 他人の作品を持ち帰る。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第34問

多系統萎縮症に含まれるのはどれか。2つ選べ。

1: Shy-Drager症候群

2: 進行性核上性麻痺

3: Friedreich失調症

4: 大脳皮質基底核変性症

5: オリーブ橋小脳萎縮症

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第35問

前頭葉と側頭葉に限局性の大脳皮質の萎縮を認める疾患はどれか。

1: Alzheimer型認知症

2: 正常圧水頭症

3: 脳血管性認知症

4: Pick病

5: Lewy小体型認知症

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第99問

小児の精神障害で正しいのはどれか。

1: 吃音は強迫性障害に分類される。

2: ネグレクトによって反応性愛着障害が起こる。

3: 児童期に妄想型統合失調症が発症することはない。

4: 選択性緘黙は脳の器質的病変を原因とすることが多い。

5: 一過性チック障害の約半数がTourette障害に進行する。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第83問

脊髄損傷の自律神経過反射でみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 発 汗

2: 頻 脈

3: 高血圧

4: 低血糖

5: 四肢の疼痛

- 答え:1 ・3

- 解説:脊髄損傷の自律神経過反射は、尿の膀胱内充満、便秘、褥瘡の悪化、風邪などの発熱で引き起こされる。主な症状には、高血圧、損傷レベルより上の潮紅、側頭部血管の怒張、頭痛、鼻閉、除脈、発汗(損傷レベルより上)、鳥肌などがある。

- 損傷レベルより上の発汗は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてみられるため正解である。

- 頻脈は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてはみられない。自律神経過反射では徐脈の症状がみられる。

- 高血圧は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてみられるため正解である。

- 低血糖は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてはみられない。

- 四肢の疼痛は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてはみられない。

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第42問

認知症患者の作業療法中にみられやすいのはどれか。

1: 過干渉

2: 誇大性

3: 集中性

4: 立去り

5: 綿密性

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第84問

前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺に共通するのはどれか。

1: 感覚は正常である。

2: 尺骨神経の分枝である。

3: 肘部管のTinel徴候が陽性である。

4: 中・環・小指の伸展動作が困難である。

5: 母指と示指のつまみ動作が困難である。

- 答え:1

- 解説:前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺は、感覚が正常である点が共通しています。前骨間神経は正中神経から分岐し、後骨間神経は橈骨神経から分岐するため、それぞれ異なる神経から分岐しています。

- 感覚は正常であるのは、前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺の共通点であり、正しい選択肢です。

- 尺骨神経の分枝ではありません。前骨間神経は正中神経から分岐し、後骨間神経は橈骨神経から分岐するため、この選択肢は間違いです。

- 肘部管のTinel徴候が陽性ではありません。前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺はどちらも肘部管のTinel徴候が陰性であるため、この選択肢は間違いです。

- 中・環・小指の伸展動作が困難であるのは、後骨間神経麻痺のみの症状であり、前骨間神経麻痺では見られないため、この選択肢は間違いです。

- 母指と示指のつまみ動作が困難であるのは、前骨間神経麻痺のみの症状であり、後骨間神経麻痺では見られないため、この選択肢は間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第43問

症状性精神障害を引き起こす疾患と治療の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Wernicke脳症 ── ビタミンB1投与

2: 肝性脳症 ── 芳香族アミノ酸投与

3: 全身性エリテマトーデス ── 副腎皮質ステロイド投与

4: 尿毒性脳症 ── 瀉 血

5: ペラグラ ── 葉酸投与

- 答え:1 ・3

- 解説:この問題では、症状性精神障害を引き起こす疾患とその治療法について正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、1:Wernicke脳症とビタミンB1投与、および3:全身性エリテマトーデスと副腎皮質ステロイド投与です。

- Wernicke脳症はチアミン(ビタミンB1)欠乏によって引き起こされる症状で、ビタミンB1投与が適切な治療法です。この選択肢は正しいです。

- 肝性脳症の治療には、芳香族アミノ酸投与ではなく、分岐鎖アミノ酸投与が行われます。したがって、この選択肢は間違いです。

- 全身性エリテマトーデスは自己免疫結合組織疾患であり、副腎皮質ステロイド投与が適切な治療法です。この選択肢は正しいです。

- 尿毒性脳症の治療には、瀉血ではなく、腎不全の治療が行われます。この選択肢は間違いです。

- ペラグラはナイアシン欠乏症であり、葉酸投与ではなく、ニコチン酸アミド投与が適切な治療法です。この選択肢は間違いです。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第32問

症状と治療法との組合せで正しいのはどれか。

1: 1. 失行症-自己教示法

2: 2. 半側無視-間隔伸張法

3: 3. 記憶障害-誤りなし学習

4: 4. 注意障害-観察学習

5: 5. 遂行機能障害-プリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第94問

広汎性発達障害の症状はどれか。2つ選べ。

1: 姿勢異常

2: 常同行動

3: 精神運動抑制

4: 言語発達遅延

5: チック

- 答え:2 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第74問

うつ病に特徴的なのはどれか。2つ選べ。 ア.注察妄想イ.被害妄想ウ.関係妄想エ.貧困妄想オ.罪業妄想

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

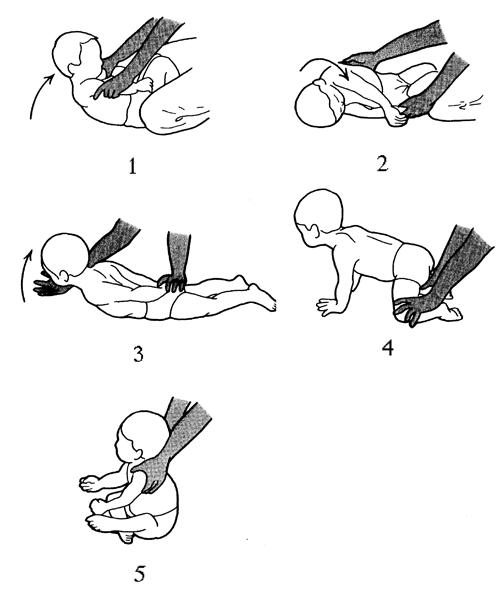

第47回午後:第16問

3歳の男児。痙直型右片麻痺。図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

1: 逃避反射

2: 陽性支持反応

3: 交叉性伸展反射

4: 緊張性迷路反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:2 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第26問

脳卒中患者の症状と障害との組合せで誤っているのはどれか。

1: 知っている人なのに声を聞かないとわからない。 — 相貌失認

2: 閉眼と挺舌の動作を同時にできない。 — 運動維持困難

3: 移動時、左側の物によくぶつかる。 — 左半側空間無視

4: 指示による敬礼のまねができない。 — 観念失行

5: 上着の左右を間違えて袖を通す。 — 着衣失行

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第98問

精神科デイケアの対象でないのはどれか。

1: 自発性が低下している外傷性脳損傷患者

2: 年に1、2回の大発作をおこすてんかん患者

3: 希死念慮を言葉にするうつ病患者

4: 対人恐怖を有する神経症性障害患者

5: 自宅で過食のみられる摂食障害患者

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第44問

小児自閉性障害(自閉症)の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: てんかんが約25%に合併する。

2: 精神遅滞が約25%に合併する。

3: 3歳までに発症することはない。

4: 常同的で反復的な運動が目立つ。

5: 発症率は女児が男児の2倍である。

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第33問

NIHSSで評価されるのはどれか。2つ選べ。

1: バランス障害

2: 深部腱反射

3: 意識障害

4: 顔面麻痺

5: 歩行速度

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第40問

軽度の意識障害の評価に重要な検査はどれか。

1: 光トポグラフィー

2: 機能的MRI

3: MMPI

4: 脳 波

5: WAIS-III

- 答え:4

- 解説:意識障害の評価には脳波検査が重要であり、脳波によって意識障害の程度や予後を判断することができます。軽度の意識障害では、自然睡眠に近い脳波像が見られ、刺激によって一時的に正常脳波に戻ることがあります。

- 光トポグラフィーは近赤外線光で血流動態を評価できる検査であり、うつ病や統合失調症などの診断に用いられますが、意識障害の評価には適していません。

- 機能的MRIは脳や脊髄の活動に関連した血流動態反応を視覚化する方法の一つですが、軽度の意識障害の評価には脳波検査がより適しています。

- MMPI(Minnesota Multiphasic Personality Inventory)は、「はい」「いいえ」「どちらでもない」の3つの返答で答えさせる人格検査であり、意識障害の評価には適していません。

- 脳波検査は意識障害の程度を客観的に判断できる検査であり、軽度の意識障害の評価に適しています。脳波の所見によっては障害部位や予後も予測できます。

- WAIS-III(Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd edition)は、全体の知能と4つの知能(言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度)のIQを測定し、発達障害などの知能診断に利用されますが、意識障害の評価には適していません。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第70問

解離性(転換性)障害として誤っているのはどれか。

1: 健 忘

2: 遁 走

3: 強迫観念

4: 失立失歩

5: 視野狭窄

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第88問

右後下小脳動脈の閉塞で発症した脳梗塞でみられないのはどれか。

1: 右片麻痺

2: 右眼瞼下垂

3: 右小脳性運動失調

4: 右顔面温痛覚障害

5: 左上下肢温痛覚障害

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する