第35回ME2午後51問の類似問題

国試第6回午前:第78問

生体電気現象の計測について正しいのはどれか。

a:低周波領域では電極接触インピーダンスは周波数に比例する。

b:金属と電解液の接触面では静止電位が発生する。

c:電極に電流が流れると静止電位の他に電極と生体間に分極電圧が発生する。

d:生体と電極との接触インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。

e:増幅器の入力インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

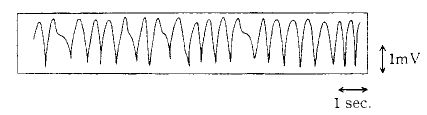

国試第5回午後:第75問

図に示す心電図が記録された。マクロショックで流れた電流値(mA)として考えられるのはどれか。

1:0.5

2:3.5

3:11

4:56.6

5:145.5