第33回ME2午後6問の類似問題

国試第16回午前:第58問

画像計測法について関係のある組合せはどれか。

a:超音波断層法 ---------------- 音響インピーダンス

b:MRI ------------------------ 核磁気共鳴

c:エックス線CT ---------------- ヘリカルスキャン

d:デジタルラジオグラフィ -------- ラジオアイソトープ(RI)

e:陽電子断層法(PET) --------- ニュートリノ

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

ME2第40回午前:第54問

核医学(nuclear medicine)検査用機器はどれか。

1:PET装置

2:MRI装置

3:DNAシーケンサ

4:蛍光顕微鏡

5:フローサイトメータ

国試第7回午前:第87問

正しいのはどれか。

a:PET(ポジトロンCT)は広く一般病院で利用されている。

b:RI物質を用いて代謝過程を観測することができる。

c:ガンマカメラはシンチレーションカメラとも呼ばれる。

d:NaIはガンマ線を吸収すると光を発生する。

e:SPECT(シングルフォトンCT)では陽電子放出核種を利用している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第2回午前:第87問

正しいのはどれか。

a:超音波診断は原子の種類により異なる反射波を利用する。

b:エックス線の吸収は原子の密度で定まり、その種類には依存しない。

c:生体内で可視光線を主に吸収するのは脂肪である。

d:RIは代謝の機能や特定の臓器の形態を知るのに利用される。

e:電磁波の吸収は筋肉層の方が脂肪層より大きい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第51問

人工心肺操作中のモニタリング項目として適切でないのはどれか。

1:心電図

2:動脈圧

3:中心静脈圧

4:尿量

5:筋電図

国試第29回午後:第32問

PETについて誤っているのはどれか。

1:加速器を用いて作った核種を生体に投与する。

2:β線を検出して画像化する。

3:FDG-PETによって糖代謝の高い組織が可視化される。

4:陽電子は電子と同じ質量をもつ。

5:陽電子は電子と衝突して消滅する。

国試第10回午前:第62問

正しいのはどれか。

a:被検体とガンマカメラのコリメータとの距離が増すと分解能は向上する。

b:単光子断層法(SPECT)にはサイクロ卜ロンを設置する必要がある。

c:ガンマカメラのシンチレーターは放射線を電気信号に変換する。

d:陽電子断層法(PET)はコリメータを必要としない。

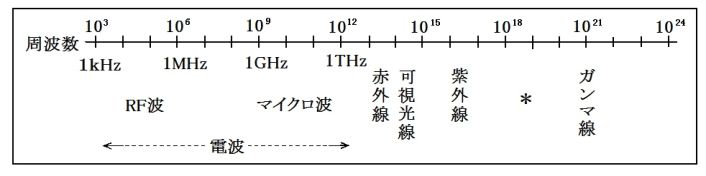

e:ガンマ線は電磁波である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午前:第5問

遺伝子損傷の可能性が最も高いのはどれか。

1:心電図検査

2:超音波検査

3:エックス線検査

4:MRI検査

5:スパイロメトリー