第3回国試午前69問の類似問題

ME2第33回午前:第57問

誤っているのはどれか。

1:非観血的血圧測定では測定部位を心臓と同じ高さにする。

2:観血的血圧測定では共振現象が起こることがある。

3:透析患者のシャント肢は血圧測定に適している。

4:心拍出量測定には色素を指示薬とする希釈法がある。

5:熱希釈用カテーテルで連続心拍出量測定が可能なものもある。

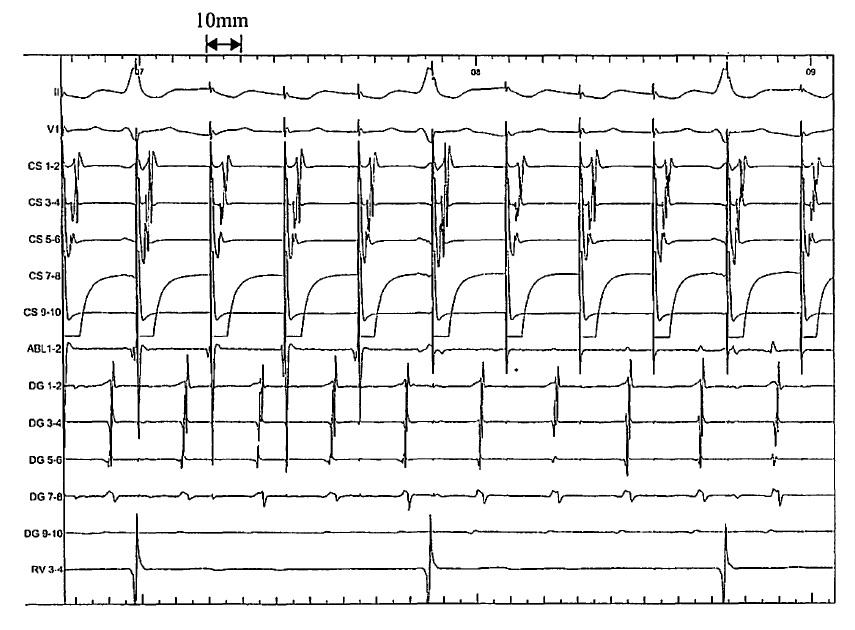

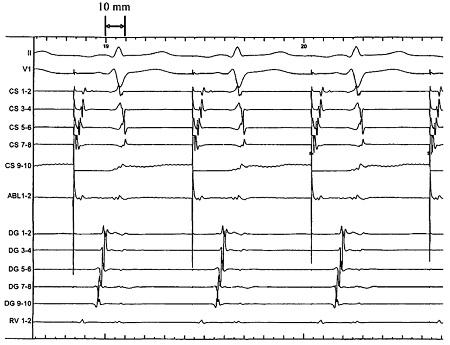

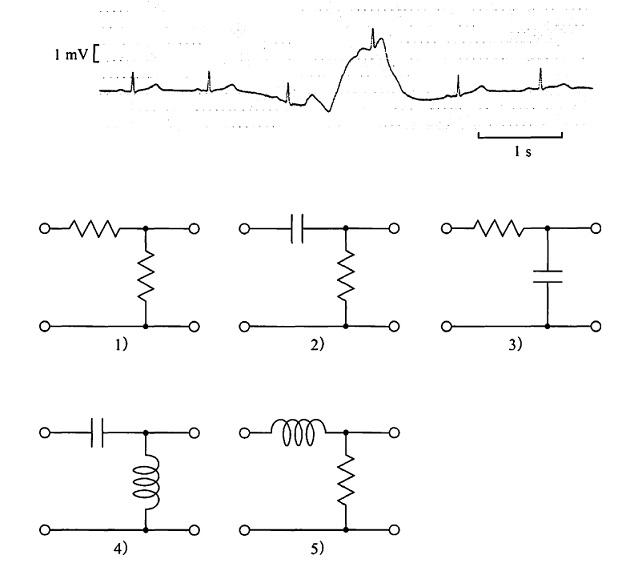

国試第9回午前:第56問

心電計について正しいのはどれか。

a:増幅器の高域遮断周波数が低すぎるとR波の立ち上がりが鋭くなる。

b:心電図テレメータは患者漏れ電流に対する安全性の上で有利である。

c:心電図のQRS波は心室筋の脱分極過程に対応している。

d:電極にはぺーストを十分につけるのがよい。

e:ホルター型心電計は除細動器と併用するのに適した心電計である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e