第24回国試午前29問の類似問題

国試第8回午前:第63問

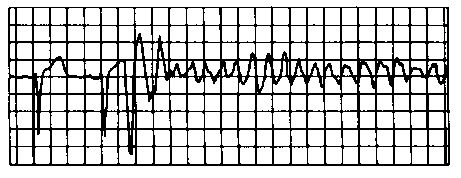

直接血圧測定法の誤差要因のうち、平均血圧値は正しいが脈圧が減少するのはどれか。

a:トランスデューサの位置が右房の位置より高すぎる。

b:トランスデューサのドーム内に大きな気抱が入っている。

c:カテーテル先端が血管壁にあたって部分的にふさがれている。

d:カテーテルとトランスデューサの系が共振する。

e:ゼフ点がドリフトしている。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

ME2第39回午後:第24問

非観血式血圧測定について誤っているのはどれか。

1:カフ幅が狭すぎると最高血圧は高めに測定される。

2:カフの巻き方がゆるすぎると最高血圧は高めに測定される。

3:脱気速度が速すぎると最高血圧は高めに測定される。

4:脱気速度は一心拍につき2~3mmHgの速さで行う。

5:測定部位が心臓より高いと最低血圧は低めに測定される。

国試第22回午前:第28問

心拍ごとの血圧が測定可能なのはどれか。

a:観血式血圧測定法

b:オシロメトリック法

c:聴診法

d:卜ノメトリ法

e:容積補償法

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第16回午前:第77問

ME機器と、起こり得る問題との組合せで考えられないのはどれか。

1:心内圧モニタ装置 ----------- ミクロショックによる心室細動

2:IABP ---------------------- 駆動ガスの漏れによる塞栓症

3:人工心肺装置 -------------- 回路のはずれによる大量出血

4:超音波診断装置 ------------ キヤビテーションによる血管損傷

5:電気メス ------------------- 高周波分流による熱傷

ME2第35回午前:第47問

心臓ペースメーカで誤っているのはどれか。

1:VVIには心房用と心室用のそれぞれに電極が必要である。

2:左心室と右心室を同時にペーシングして同期させ心機能の改善を図ることができる。

3:植込み後にペーシングモードの設定を変更することができる。

4:VVIは一定時間内に自発心電図を検出すると心室を刺激しない。

5:植込み型除細動器は通常心臓ペースメーカの機能をあわせ持っている。

ME2第28回午後:第10問

人工心肺の操作に必要でないモニタリング項目はどれか。

1:尿 量

2:動脈圧

3:気道内圧

4:中心静脈圧

5:送血回路内圧

ME2第32回午後:第8問

熱希釈式心拍出量測定について正しいのはどれか。

1:注入液には色素を混入させる。

2:注入液は速やかに注入しないと誤差が大きくなる。

3:注入液の温度は0℃でなければ測定できない。

4:測定間隔を1分以上にしないと再循環の影響を受ける。

5:注入液量が変わってもカテーテル係数は同じでよい。

ME2第31回午後:第29問

人工心肺の操作に必要でないモニタリング項目はどれか。

1:心電図

2:送血温

3:脳 波

4:動脈圧

5:混合静脈血酸素飽和度

国試第15回午後:第51問

体外循環中の生体監視について誤っているのはどれか。

1:動脈圧は臓器の灌流状態の指標となる。

2:中心静脈圧は循環血液量を反映する。

3:直腸温は深部体温を反映する。

4:尿量は毎時20ml/kg以上に保つ。

5:血液ガス分析値は人工肺機能の指標となる。

国試第11回午前:第51問

正しいのはどれか。

a:熱電対は温度の変化を抵抗値の変化に変換するトランスデューサである。

b:サーミスタは温度を起電力に変換するトランスデューサである。

c:心音計は低周波用、中間周波用、高周波用および人間の聴覚に似た周波数特性を示すフィルタを備えている。

d:インピーダンス法は生体に電流を通じて生体情報を求める方法である。

e:指尖脈波は指先にかけた磁場の変化によって測定する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午前:第56問

非観血式血圧計の測定法でないのはどれか。

1:リバロッチ・コロトコフ法

2:オシロメトリック法

3:アンペロメトリック法

4:トノメトリ法

5:容積補償法

国試第15回午前:第59問

血圧波形を計測できるのはどれか。

1:聴診法

2:カフ振動法

3:超音波法

4:容積振動法

5:容積補償法