第19回国試午前80問の類似問題

国試第25回午後:第39問

電撃に対する人体反応について誤っているのはどれか。

1:同じ通電エネルギー量では商用交流が直流よりも電撃リスクは 大きい。

2:最小感知電流値は周波数に反比例する。

3:商用交流におけるミクロショック心室細動誘発電流値は0.1mA である。

4:商用交流の離脱電流値は最小感知電流値の約 10倍である。

5:小児のマクロショック電流値は成人男性の 1/2 である。

ME2第40回午後:第5問

人工心肺に用いる遠心ポンプについて誤っているのはどれか。

1:内部の回転体は磁気結合によってモーター駆動部と結合されている。

2:多量の空気がポンプ内に流入すると血液の吐出が停止する。

3:ポンプが停止すると逆流を生じる。

4:患者の血圧によらず一定の流量が得られる。

5:血液の粘性が高くなると吐出量は低下する。

ME2第29回午後:第1問

観血式血圧計について誤っているのはどれか。

1:トランスデューサにはストレインゲージが使用される。

2:血圧アンプには高域通過フィルタが使用される。

3:血圧アンプには血圧波形の歪みを補正する機能はない。

4:連続した血圧モニタリングが可能である。

5:ゼロ調整は大気圧を血圧ゼロとするものである。

ME2第31回午後:第54問

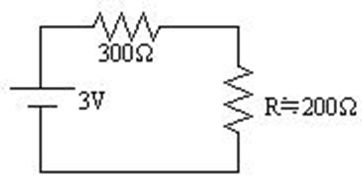

商用交流が流れたとき、心室細動が発生する可能性のある最小電流値はどれか。

1:10mA(体表電極間)

2:1mA(体表電極間)

3:0.1mA(体表電極間)

4:0.1mA(心内電極から)

5:0.01mA(心内電極から)

国試第28回午後:第37問

100 kHz の交流電流を成人男性に1秒間通電したときの感知電流の閾値 [mA] に近いのはどれか。

1:0.01

2:0.1

3:1

4:10

5:100

国試第33回午後:第38問

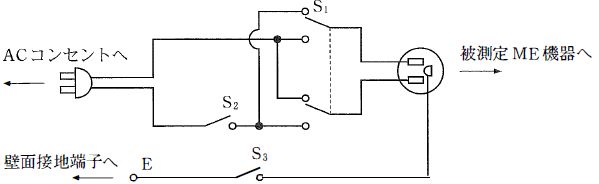

非接地配線方式について正しいのはどれか。

a:絶縁変圧器の定格容量は 50 kVA 以下である。

b:絶縁変圧器の 2 次側から 1 次側への漏れ電流は 10 nA 以下である。

c:絶縁変圧器の 2 次側の対地インピーダンスが 50 kX 以下になると警報を発する。

d:地絡発生時の電源確保が主目的である。

e:多数の ME 機器を同時に使用すると警報が発生する可能性がある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

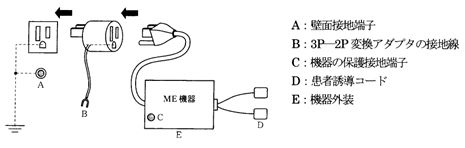

国試第16回午前:第86問

機器の点検項目と必要な器材との組合せで誤っているのはどれか。

a:除細動器の出力波形 ---------------- オシロスコープ

b:ペースメーカの出力パルス振幅 ------ 周波数カウンタ

c:電気メスの出力電力 ---------------- 50Ωの無誘導抵抗器

d:輸液ポンプの輸液量の精度 --------- メスシリンダ

e:人工心肺の絶縁抵抗 --------------- メガー

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e