第17回国試午前59問の類似問題

国試第18回午前:第58問

正しい組み合わせはどれか。(生体計測装置学)

a:電子体温計 温度一抵抗変化

b:熱電対温度計 金属膨張変化

c:サーモグラフ ミリ波放射

d:深部体温計 ペルチェ効果

e:鼓膜体温計 赤外線放射

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第1回午前:第81問

正しいのはどれか。

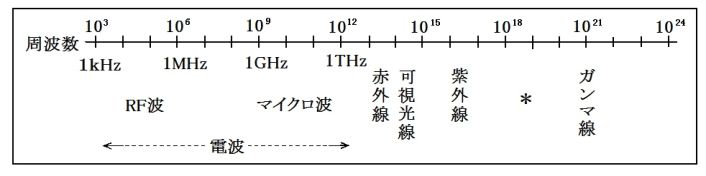

a:電磁波の生体内での吸収は導電率できまる。

b:可視光線の吸収スペクトラムは血液の酸素飽和度では変化しない。

c:エックス線の減衰は原子の密度できまり、原子の種類には影響されない。

d:RIを用いた生体の計測では、臓器の形はわからない。

e:超音波エコーによって密度および硬さの異なる組織の境界面がわかる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第24回午後:第29問

カプノメトリで誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

1:長時間の呼吸管理に用いる。

2:光源には中心波長940nmのLEDを用いる。

3:サーモパイルは検出素子に使える。

4:動脈血二酸化炭素分圧と相関する。

5:サイドストリーム方式では測定の遅れが生じる。

ME2第32回午後:第29問

妊婦に対して最も使用を避けたい検査機器はどれか。

1:超音波診断装置

2:MRI

3:眼底カメラ

4:X線CT

5:サーモグラフ

国試第18回午前:第62問

パルスオキシメトリについて誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

a:Lambert-Beerの法則を用いて測定する。

b:オキシヘモグロビンの光吸収は赤外光が赤色光より大きい。

c:1心拍ごとの脈波を利用して動脈血酸素飽和度を測定する。

d:動脈血酸素分圧の計測と同じ原理である。

e:受光部にLEDを用いる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第2回午前:第39問

正しいのはどれか。

a:笑気はボンベ内では液体として貯えられているので、液体が消費されるまではボンベ内圧はほとんど変わらない。

b:パルスオキシメータは動脈血の酸素分圧を直接測定する装置である。

c:ライト・レスピロメータは、胸郭の動きから呼吸のリズムを検出描記する装置である。

d:肺動脈楔入圧とは、肺動脈の収縮期と拡張期の圧の差のことである。

e:麻酔器を、ガス供給部と回路部分に大別すると、炭酸ガス吸収装置は回路部分に含まれる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第59問

血圧波形を計測できるのはどれか。

1:聴診法

2:カフ振動法

3:超音波法

4:容積振動法

5:容積補償法

国試第3回午前:第80問

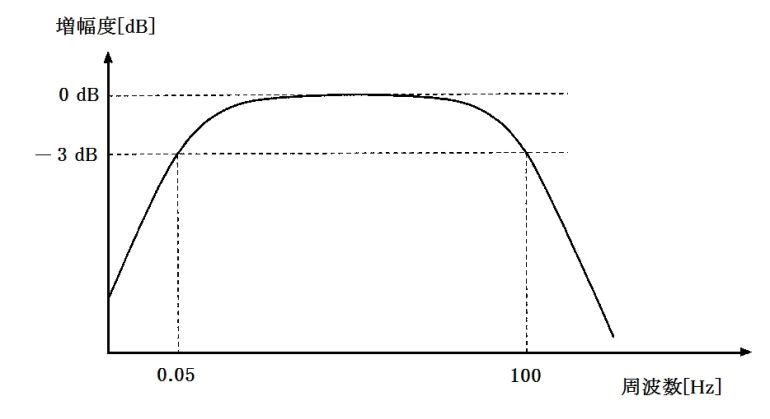

心音図の測定に関係のないのはどれか。

a:静電シールド

b:フランク(Frank)誘導

c:マイクロホン

d:フィルタ

e:磁オシログラフ

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e