第38回午前第77問の類似問題

第51回午後:第28問

すくみ足現象がみられるParkinson病患者の歩行練習を理学療法士の近位見守り下で実施した。このときの練習法で適切でないのはどれか。

1: 横歩き

2: 階段昇降

3: スラローム歩行

4: 歩隔を狭めた歩行

5: メトロノームの音を活用した歩行

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

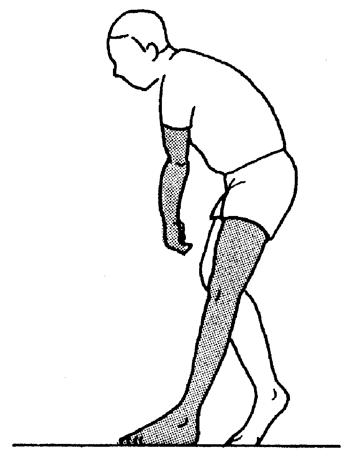

脳卒中による左片麻痺患者で、麻痺側立脚相に図のような異常歩行がみられた。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側に荷重してのブリッジ

2: 腹筋群の促通

3: 下腿三頭筋の持続的伸張

4: 背屈制限付き短下肢装具の使用

5: 足背屈筋群の機能的電気刺激

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第69問

脊髄損傷の合併症と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 起立性低血圧-斜面台による立位訓練

2: 深部静脈血栓予防-下肢他動運動

3: 呼吸障害-吸気筋筋力強化

4: 異所性骨化予防-愛護的関節可動域訓練

5: 核・核下障害型膀胱-トリガーポイントを利用した排尿訓練

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第14問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の調理動作として適切でないのはどれか。

1: 皮むき器で大根の皮をむく。

2: 電子レンジで食品を温める。

3: ざるを用いてめん類をゆでる。

4: 台ふきんで調理台をふく。

5: 調理用ハサミで野菜を切る。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第31問

小脳失調患者の上肢の協調性向上を目的とした方法で正しいのはどれか。

1: 上肢遠位部に弾性緊迫帯を巻く。

2: 上肢遠位部に重錘を負荷する。

3: 筋にタッピング刺激を与える。

4: 筋に寒冷刺激を与える。

5: 筋の他動伸張を行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第56問

誤っている組合せはどれか。

1: フレンケル体操-脊髄後索性運動失調

2: コッドマン体操-肩関節周囲炎

3: 漸増抵抗訓練-廃用性筋萎縮

4: EMGバイオフィードバック-腱移行術後

5: 重錘バンド-パーキンソン病

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第90問

集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1: 安全面から歩行練習は行わない。

2: squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。

3: 頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。

4: 総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。

5: 体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

- 答え:2

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第48問

精神遅滞の患者に対して行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: レクリエーション

2: 自律訓練法

3: 集団活動

4: 創作活動

5: SST

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第28問

実用性歩行が可能な脳卒中患者に対する維持期理学療法で最も期待できる効果はどれか。

1: 麻痺の重症度の改善

2: 下肢痙縮の改善

3: 感覚障害の改善

4: 持久力の向上

5: 認知症の改善

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第66問

症状と転倒予防対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 幻 肢 - 断端荷重訓練

2: 左半側空間無視 - 左側への注意喚起

3: 失調症状 - メトロノーム

4: 下垂足 - 短下肢装具

5: 後索障害 - 照明改善

- 答え:3

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第46問

片麻痺の異常歩行と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 分回し歩行-膝・足関節屈筋の促通

2: 尖足歩行-下腿三頭筋の機能的電気刺激

3: 患側立脚相の短縮-患肢への体重負荷訓練

4: 患側立脚相の股関節屈曲-PNFによる骨盤の前方回旋

5: 患側への体幹側屈-体幹筋群の促通

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第68問

能力低下(活動制限)へのアプローチはどれか。

1: 学習障害児への感覚統合療法

2: 脳性麻痺児へのボイタ法

3: 片麻痺患者の麻痺肢への電気刺激

4: パーキンソン病患者への関節可動域訓練

5: 頸髄損傷患者の電動車椅子操作訓練

- 答え:5

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第54問

頸髄症を併発しやすい疾患はどれか。2つ選べ。

1: アテトーゼ型脳性麻痺

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 関節リウマチ

4: 重症筋無力症

5: 強皮症

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第42問

慢性閉塞性肺疾患における包括的呼吸リハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 運動耐容能の改善を図ることができる。

2: 吸気時に動作を行うように指導する。

3: 上肢筋力トレーニングは行わない。

4: 健康関連QOLに影響を与えない。

5: 栄養指導は含まない。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第78問

呼吸障害の理学療法で適切なのはどれか。

1: 拘束性換気障害には口すぼめ呼吸を行う。

2: 慢性肺気腫の症例では速い呼気運動を行う。

3: ボルグ指数15~17の負荷で行う。

4: 無酸素性作業閾値以上の運動負荷で行う。

5: 階段では昇りながら息をはき、止まって吸気を行う。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第82問

疾患と筋力増強運動との組合せで適切でないのはどれか。

1: 肩関節周囲炎─肩関節外転筋

2: 腰痛症─股関節屈筋群

3: 脊椎骨粗鬆症─背筋群

4: 変形性股関節症─股関節外転筋

5: 変形性膝関節症─大腿四頭筋

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第64問

慢性関節リウマチの下肢症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 膝関節炎症再燃-アイスパック

2: 足関節荷重時動揺-テーピング

3: 膝関節荷重痛-歩行浴

4: 膝関節屈曲外反変形-CPM(持続的他動運動)装置

5: 扁平足-アーチサポート

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第71問

アテトーゼ型脳性麻痺児の症状とアプローチとの組合せで適切でないのはどれか。

1: 定頸不良-腹臥位での頭部挙上

2: 体幹過伸展-座面の高い椅子での座位訓練

3: 動的バランス不良-セラピーボールでのバランス訓練

4: 手指の過伸展-ビンの蓋の開け閉め

5: 目と手の協調障害-ペグ差しの練習

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第77問

女性に多いのはどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 晩発性小脳皮質萎縮症

3: Alzheimer病

4: 進行性核上性麻痺

5: Parkinson病

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する