第38回午前第77問の類似問題

第42回午前:第84問

統合失調症患者の退院を目的とした作業療法で適切でないのはどれか。

1: 生活のリズムを整える。

2: 体力を向上させる。

3: 症状の自己管理能力を向上させる。

4: 依存欲求を満たす。

5: 家族調整を行う。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第66問

廃用症候群に含まれないのはどれか。

1: 筋萎縮

2: 尿路結石

3: 骨粗鬆症

4: 反張膝

5: 体力低下

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

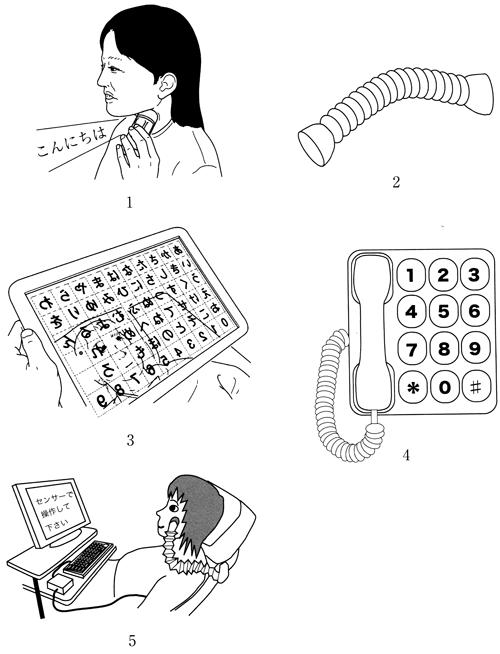

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第82問

機能的電気刺激の目的で適切でないのはどれか。

1: 萎縮筋の筋力増強

2: 正常筋の筋力増強

3: 痙縮の抑制

4: 末梢循環の改善

5: 疼痛の除去

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第35問

重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1: 筋力増強訓練は控える。

2: 家具の配置変更を検討する。

3: 歩隔をできるだけ狭くする。

4: 柄の細いスプーンを使用する。

5: 杖はできるだけ軽量なものを用いる。

- 答え:2

- 解説:重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者は、上肢全体の動作が拙劣で介助が必要な状態です。そのため、生活指導では患者の安全性や利便性を考慮した対応が求められます。

- 筋力増強訓練は、適切な指導のもとで行われる場合、患者の機能改善に役立ちます。ただし、無理な訓練は避けるべきです。

- 正解。家具の配置変更を検討することで、患者の移動や生活が容易になり、安全性も向上します。

- 歩隔を狭くすることは、バランスを崩しやすくなるため、適切ではありません。適切な歩行指導や補助具の使用が求められます。

- 柄の細いスプーンは、握力が弱い患者にとって使いづらいため、適切ではありません。柄の太いスプーンや特殊な形状のスプーンが適切です。

- 杖はできるだけ軽量なものを用いることは、患者にとって利便性が高いですが、重症度分類Ⅲ度の患者に対しては、より適切な介助や補助具の使用が求められます。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第91問

躁病患者の軽躁状態に対する作業療法の目標で適切でないのはどれか。

1: 過活動性の抑制

2: 計画性の獲得

3: 攻撃性の発散

4: 興味・関心の拡大

5: 集団内での適応

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第99問

神経症性障害の作業療法場面でみられないのはどれか。

1: 注意転導

2: 過換気症候群

3: 解離症状

4: 演技的行動

5: 強迫行為

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第55問

反射性交感神経性ジストロフィーについて適切でないのはどれか。

1: 外傷や手術が誘因になる。

2: 交感神経系の血管運動機能不全が関与する。

3: 患肢の疼痛、発赤および腫脹がある。

4: 起立性低血圧を伴う。

5: 患肢の関節可動域訓練は愛護的に行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第44問

脳卒中の早期理学療法で誤っているのはどれか。

1: 上下肢の他動運動は発症当日から可能である。

2: 意識障害がなければ徐々に頭部挙上訓練を行う。

3: 収縮期血圧は100 mmHgを超えないようにする。

4: 脈拍は100/分以下に保つようにする。

5: 悪心などの自覚症状の出現で直ちに中止する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第59問

軽度認知症を伴う保存的治療中の高齢骨折患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 病前生活、特に趣味などに関連した作業を行う。

2: 患者同士の交流ができる場面を設定する。

3: 日時、場所、ニュースなどの会話を心がける。

4: 固定中の関節には等張性運動を用いた作業で筋萎縮を防ぐ。

5: 局所の固定を妨げない関節には可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第61問

在宅酸素療法を行っている慢性閉塞性肺疾患患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 肩甲帯のリラクセーションを指導する。

2: 活動時の腹式呼吸パターンを指導する。

3: 時間あたり呼吸数を増やすよう指導する。

4: 口すぼめ呼吸を指導する。

5: 活動課題を分析し作業を分割する。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第48問

自助具と疾患との組合せで適切でないのはどれか。

1: ソックスエイド-アテトーゼ型脳性麻痺

2: レバー式水道栓-慢性関節リウマチ

3: 万能カフ- ─頸髄損傷

4: ループ付きタオル─脳卒中片麻痺

5: ストローホルダー─進行性筋ジストロフィー

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第68問

小児における疾患と作業療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 自閉症 − トランポリン

2: Down症 − リズムダンス

3: 若年性関節リウマチ − 刺 繍

4: 注意欠陥多動性障害(ADHD) − ブランコ

5: Duchenne型筋ジストロフィー − パソコンゲーム

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第47問

脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: ベッド柵を用いた寝返り訓練

2: 血圧測定しながらの座位訓練

3: 手関節背屈の抵抗運動

4: 大胸筋の筋力強化訓練

5: 胸郭モビリゼーション

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第64問

脳卒中片麻痺に対するEMGバイオフィードバック療法で適切でないのはどれか。

1: 重度の弛緩性麻痺が適応となる。

2: 手指伸展機能の回復に用いる。

3: 意識レベルや意欲が影響する。

4: 筋放電量をコントロールする。

5: 音および波形でフィードバックする。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第50問

萎縮の機序で誤っている組合せはどれか。

1: 長期臥床による筋萎縮 - 廃用

2: 水頭症による大脳萎縮 - 持続的圧迫

3: 総腸骨動脈狭窄による筋萎縮 - 血流の減少

4: 末梢神経損傷による筋萎縮 - 神経支配の消失

5: 下垂体腫瘍による視神経萎縮 - 内分泌刺激の減少

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。この患者の調理動作訓練で適切でないのはどれか。

1: ゆでざるでめん類を茹でる。

2: 調理用ハサミで野菜を切る。

3: 台ふきんで調理台を拭く。

4: 皮むき器で大根の皮をむく。

5: 電子レンジで食品を温める。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第74問

痙直型両麻痺児の理学療法において促通すべき運動・反射はどれか。2つ選べ。 ア.背臥位で股関節内転運動イ.座位で股関節内旋運動ウ.座位で骨盤前傾運動エ.立位で下肢相反運動オ.立位で陽性支持反射

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する