第57回午後第11問の類似問題

第56回午後:第92問

狭心症について正しいのはどれか。

1: 強い胸痛が30分以上継続する。

2: 心エコーでは発作時にも異常は認めない。

3: 不安定狭心症は心筋梗塞には移行しない。

4: 負荷心電図におけるST上昇が特徴的である。

5: 薬物療法としてニトログリセリンが用いられる。

- 答え:5

- 解説:狭心症は心臓への血流が不足し、酸素が不足することで発生する症状であり、胸痛や息切れなどの症状が現れる。選択肢の中で正しいのは、薬物療法としてニトログリセリンが用いられることである。

- 狭心症の胸痛は通常数分程度であり、30分以上継続することは稀である。15分以上持続する場合は、心筋梗塞の可能性が高まる。

- 心エコーでは、狭心症の発作時に心室の壁の運動低下が確認できることがある。非発作時は正常なことが多い。

- 不安定狭心症は、狭心症発作を頻回に繰り返し、心筋梗塞に移行する可能性がある。そのため、不安定狭心症は心筋梗塞には移行しないというのは誤りである。

- 負荷心電図において、狭心症の特徴はST低下である。一方、安静時狭心症ではST上昇が特徴的である。

- 薬物療法としてニトログリセリンなどの硝酸薬が用いられる。これらの薬は、血管を拡張させて血流を改善し、狭心症の症状を緩和する効果がある。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第74問

治療的な電気刺激の目的で適切でないのはどれか。

1: 廃用による筋力低下の予防

2: 脱神経筋における神経終末の発芽促進

3: 末梢神経損傷による疼痛の軽減

4: 脳卒中による痙縮の軽減

5: 不動に伴う浮腫の軽減

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第95問

心筋梗塞患者の急性期リハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 寒冷昇圧テストを行う。

2: 等尺性収縮運動を行う。

3: ギャッチアップ座位から開始する。

4: 心拍数100/分以上では運動を中止する。

5: 排便訓練は差し込み便器で行う。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第30問

筋力増強訓練で正しいのはどれか。

1: 遠心性収縮は筋が短縮する。

2: 等尺性収縮は関節の動きを伴う。

3: 等張性収縮は心疾患に禁忌である。

4: 求心性収縮は抵抗が筋張力より大きいときに生じる。

5: 等運動性収縮は可動域全体で筋力強化が可能である。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第2問

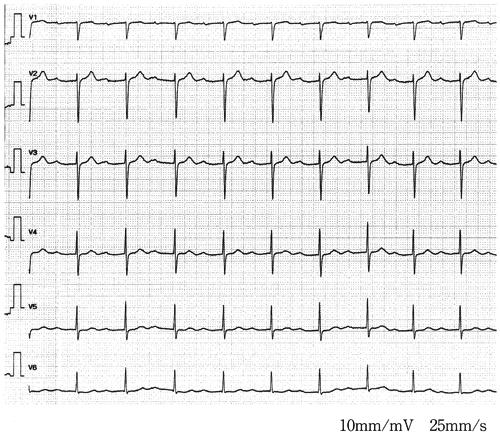

72歳の男性。以前から心電図異常を指摘されていた。心電図を示す。正しいのはどれか。

1: 心房細動

2: 心房粗動

3: WPW症候群

4: 洞不全症候群

5: Ⅰ度房室ブロック

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第62問

骨格筋の収縮について正しいのはどれか。

1: 単収縮を加重させても収縮力は変化しない。

2: 筋線維の活動電位の持続時間は単収縮の持続時間よりも長い。

3: 電気刺激を与えた場合、単収縮に先行して活動電位が生じる。

4: 電気刺激で1秒間に5~6回の単収縮を起こすと強縮となる。

5: 単収縮の頻度が過剰になると完全強縮から不完全強縮に移行する。

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第80問

直ちに直流通電等の処置の必要な不整脈はどれか。

1: 洞徐脈

2: 心房細動

3: 心室細動

4: 心房性期外収縮

5: WPW症候群

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第65問

心室収縮期に生じているのはどれか。2つ選べ。

1: 三尖弁開放

2: 僧帽弁閉鎖

3: 大動脈弁閉鎖

4: 肺動脈圧低下

5: 肺動脈弁開放

- 答え:2 ・5

- 解説:心室収縮期は、心室圧の早期上昇、房室弁の閉鎖から大動脈弁の閉鎖、拡張期の開始に至るまで持続する。この期間には、僧帽弁が閉鎖し、肺動脈弁が開放される。

- 三尖弁は、心室拡張期の始めに開放するため、心室収縮期には開放していません。

- 心室筋が収縮を始めると、心室内圧が上昇する。これによって左心室と左心房の間にある僧帽弁(左房室弁)が閉鎖する。このため、選択肢2は正しいです。

- 心室内圧が大動脈圧よりも高くなることにより、圧差によって大動脈弁が開放する。選択肢3は、心室収縮期には大動脈弁が開放されるため、間違いです。

- 肺動脈圧は、心室拡張期に低下する。一般に、肺動脈圧の正常値は収縮期圧15~30 mmHg、拡張期圧2~8 mmHgである。選択肢4は、心室収縮期には関係がないため、間違いです。

- 心室収縮期の駆出期に入ると、心室内圧が動脈圧よりも高くなるため、大動脈弁と肺動脈弁が開放し、血液が動脈に駆出される。このため、選択肢5は正しいです。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第99問

心電図上でQRS幅の広い疾患について正しいのはどれか。

1: 不安定狭心症

2: 心筋梗塞

3: 完全右脚ブロック

4: 上室性期外収縮

5: 心房細動

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第90問

集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1: 安全面から歩行練習は行わない。

2: squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。

3: 頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。

4: 総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。

5: 体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

- 答え:2

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第43問

心不全のない急性心筋梗塞患者の退院後運動指導として適切なのはどれか。

1: 1日10分程度のジョギング

2: 等尺性収縮による筋力増強

3: 心拍数を増加させない運動

4: Borg指数16レベルの運動

5: 週3日以上の有酸素運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第6問

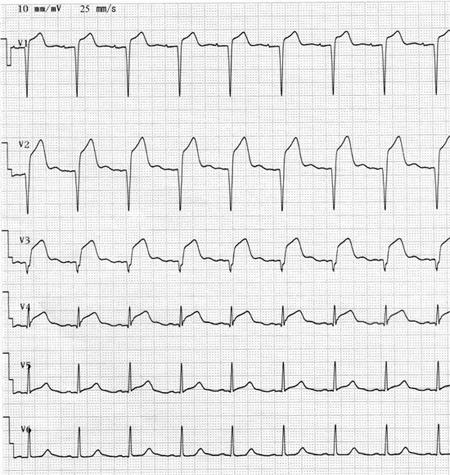

70歳の男性。急性心筋梗塞を発症した。心電図を示す。所見として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: PQ延長

2: ST上昇

3: 冠性T波

4: 異常Q波

5: 心室期外収縮

- 答え:2 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第94問

心房細動に対する治療として誤っているのはどれか。

1: β遮断薬

2: 抗凝固薬

3: 電気的除細動

4: アブレーション

5: ニトログリセリン

- 答え:5

- 解説:心房細動の治療には薬物治療、カテーテルアブレーション治療、外科的治療が中心であり、選択肢1~4は心房細動の治療に使用される方法ですが、選択肢5のニトログリセリンは狭心症の治療に使用されるため、心房細動の治療としては誤りです。

- β遮断薬は心房細動の薬物治療として使用され、心拍数を調節するレートコントロール療法に役立ちます。このため、選択肢1は正しい治療法です。

- 抗凝固薬は心房細動の薬物治療として使用され、抗血栓療法に役立ちます。これにより、血栓の形成を防ぎ、脳梗塞などの合併症を予防することができます。このため、選択肢2は正しい治療法です。

- 電気的除細動は心房細動の治療として使用され、心臓に電気ショックを与えて規則正しいリズムに調整する方法です。緊急時や薬物治療が効果を示さない場合に用いられます。このため、選択肢3は正しい治療法です。

- カテーテルアブレーション治療は心房細動の治療法の一つで、カテーテルを用いて肺静脈周囲などを熱焼灼し、電気的隔離を行います。これにより、異常な電気信号の伝播を阻止し、心房細動を改善することができます。このため、選択肢4は正しい治療法です。

- ニトログリセリンは狭心症の薬物治療として使用される薬で、心房細動の治療には使用されません。このため、選択肢5は誤った治療法です。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第41問

患者がある方向へ運動しようとする際に、運動を行う直前に理学療法士が反対方向へ徒手的な刺激を加えることで、目的とする運動が誘導されやすくなる。この現象に関与しているのはどれか。

1: 相反抑制

2: 伸張反射

3: 屈曲反射

4: 遠心性模写

5: 作用・反作用の法則

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

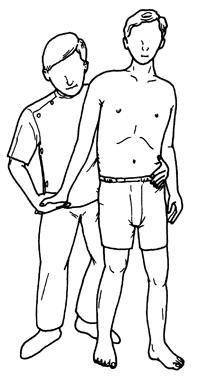

第35回午前:第3問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第44問

Down症候群の児の理学療法で適切なのはどれか。

1: 腹筋群の収縮を促す。

2: 不随意運動を抑制する。

3: 緊張性迷路反射を促通する。

4: シャフリングを移動手段とする。

5: 定頸後すぐに立位姿勢を経験させる。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第95問

急性期心筋梗塞症患者のリハビリテーションのステージ進行基準に含まれないのはどれか。

1: 自覚症状の有無

2: 心拍数の増加

3: 収縮期血圧の上昇

4: 重症不整脈の有無

5: 心電図の異常Q波

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

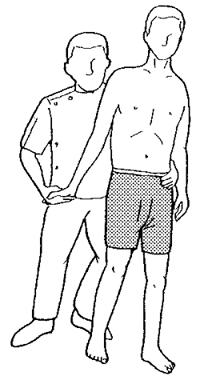

第38回午前:第11問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第24問

除細動が必要となる可能性が高い不整脈はどれか。

1: Ⅰ度房室ブロック

2: 心室頻拍

3: 単発の上室期外収縮

4: 慢性心房細動

5: 連続しない心室期外収縮

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第34問

合併症のない急性心筋梗塞の患者において、厚生省「循環器疾患のリハビリテーションに関する研究班(平成8年度)」のリハビリテーションプログラムに基づき、次のステージへの進行が可能であるのはどれか。

1: 動悸の出現

2: 心室細動の出現

3: 0.5 mVのST低下

4: 運動時心拍数150/分

5: 運動時収縮期血圧の10 mmHg上昇

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する