第34回午後第35問の類似問題

第45回午前:第64問

副交感神経が優位に働いたときの反応はどれか。

1: 散 瞳

2: 心拍数増加

3: 気管支収縮

4: 皮膚血管収縮

5: 膀胱括約筋収縮

- 答え:3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第30問

心拍の変動で正しいのはどれか。

1: 深い吸気時に減少する。

2: 血圧低下で減少する。

3: 静脈還流量増加で増加する。

4: 脳圧の上昇で増加する。

5: 怒りで減少する。

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第35問

自転車エルゴメータ運動負荷による反応で誤っているのはどれか。

1: 拡張期血圧の上昇

2: 心拍数の増加

3: 冠血流量の増加

4: 静脈環流の減少

5: 下肢筋群の血流増加

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第76問

局所の寒冷による生理的作用について誤っているのはどれか。

1: 反応性の血管拡張

2: 筋代謝の亢進

3: 疼痛閾値の上昇

4: 神経伝導速度の低下

5: 結合組織弾性の低下

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第9問

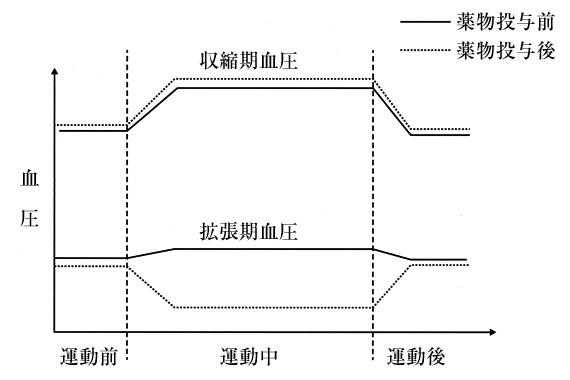

ある薬物を投与する前後の運動開始前・中・後の血圧の変化を示す。この薬物の作用はどれか。

1: 副交感神経刺激

2: 交感神経α受容体刺激

3: 交感神経α受容体抑制

4: 交感神経β受容体刺激

5: 交感神経β受容体抑制

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第76問

神経原性ショックの特徴はどれか。

1: 交感神経の緊張

2: 徐脈

3: 心拍出量の増加

4: 中心静脈圧の上昇

5: 皮膚温の低下

- 答え:2

- 解説:神経原性ショックは、脊髄損傷や脳幹部損傷によって交感神経系が遮断されることで起こる。その結果、末梢血管が拡張し、静脈還流量が減少し、低血圧が生じる。

- 神経原性ショックでは、交感神経は遮断されるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、交感神経系が遮断されているため、副交感神経系が優位となり、結果的に徐脈を呈する。この選択肢が正しいです。

- 神経原性ショックでは、交感神経系が遮断されているため、心拍出量は減少する。心拍出量が増加するのは、感染性ショックや循環血液量減少性ショックであるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、中心静脈圧が低下する。中心静脈圧が上昇するのは、心原性ショックや心外閉塞・拘束性ショックであるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、皮膚温が上昇し、全体に乾燥する。皮膚温の低下は、循環血液量減少性ショックで生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第22問

血圧測定で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 触診で拡張期血圧を測定できる。

2: 精神的ストレスによって血圧は上昇する。

3: 拡張期血圧が80 mmHgのときは高血圧である。

4: 使用するカフの幅によって血圧の測定値は異なる。

5: 上肢の血圧の左右差は健常者では30 mmHgである。

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第32問

要因と症状の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 血液粘稠度低下―――――静脈血栓

2: 循環血漿量低下―――――起立性低血圧

3: 最大酸素摂取量増加―――運動耐容能の低下

4: 血清アルブミン値低下――褥瘡

5: 骨への物理的応力増加――骨萎縮

- 答え:2 ・4

- 解説:この問題では、要因と症状の組み合わせが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、循環血漿量低下と起立性低血圧、血清アルブミン値低下と褥瘡です。

- 血液粘稠度低下は、静脈血栓の要因とはなりません。静脈血栓の要因には、血液凝固阻止因子低下やうっ血、組織因子の産生・放出、血液凝固因子活性上昇などがあります。血液粘稠度が亢進した場合に動脈・静脈血栓の要因となります。

- 循環血漿量低下は、起立性低血圧の要因となります。急性の起立性低血圧の要因には、循環血漿量低下や長期臥床、副腎機能不全などがあります。この選択肢は正しいです。

- 最大酸素摂取量増加は、運動耐容能の低下の要因とはなりません。運動耐容能の低下の要因には、慢性心不全などがあります。最大酸素摂取量が増加した場合は、運動耐容能は増加します。

- 血清アルブミン値低下は、褥瘡の要因となります。褥瘡発生の要因には、低栄養や炎症、低蛋白による腎機能低下、感染症による全身のエネルギー消耗などがあります。栄養状態の評価として、血清アルブミン値も用いられ、一般に、3.5 g/dL以下の場合に褥瘡発生リスクが高いとされる。この選択肢は正しいです。

- 骨への物理的応力増加は、骨萎縮の要因とはなりません。骨萎縮の要因には、不動(骨への物理的応力は減少する)などがあります。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第65問

心臓で正しいのはどれか。

1: 収縮期に冠血管の血流は増加する。

2: 心筋は伸張されると収縮力が低下する。

3: 左心室と左心房とは同時に収縮が始まる。

4: ノルアドレナリンは心筋収縮力を増加する。

5: 心筋の収縮は主に水素イオンの細胞内流入によって生じる。

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第63問

運動負荷による臓器への血流配分について正しいのはどれか。

1: 冠血流は減少する。

2: 肝血流は減少する。

3: 腎血流は増加する。

4: 脳血流は増加する。

5: 皮膚血流は減少する。

- 答え:2

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第41問

心疾患に対する運動療法の効果として誤っているのはどれか。

1: 安静時の心拍数が低下する。

2: 同一運動負荷時の血圧が低下する。

3: 同一運動負荷時の心拍数が低下する。

4: 同一運動負荷時の自覚的強度が低下する。

5: 最大運動負荷時の心拍数が低下する。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第67問

体温で正しいのはどれか。

1: 血管収縮で熱放散が低下する。

2: 呼気は熱放散を減少させる。

3: 体温調節中枢は小脳にある。

4: 高齢者は小児よりも高い。

5: 午前よりも午後が低い。

- 答え:1

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第33問

腎臓の機能で誤っているのはどれか。

1: 血流量は毎分心拍出量の20~25%に相当する。

2: クリアランスは尿量の増加とともに増加する。

3: 糸球体ではろ過が行われる。

4: 近位尿細管では再吸収が行われる。

5: 再吸収は抗利尿ホルモンが関係する。

- 答え:2

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第68問

老化に伴う生理機能の変化で正しいのはどれか。

1: 血管抵抗は低下する。

2: 残気量は減少する。

3: 心拍出量は増加する。

4: 肺活量は増加する。

5: 予備呼気量は減少する。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第76問

冠血流を減少させる要因はどれか。

1: 収縮期の血圧の低下

2: 心拍数の低下

3: 大動脈弁狭窄

4: 心房中隔欠損

5: 僧帽弁狭窄

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第50問

肝硬変について正しいのはどれか。

1: 門脈圧が亢進する。

2: 血小板が増加する。

3: 胆汁分泌が増加する。

4: 血清g -グロブリンが低下する。

5: 血中アンモニアが低下する。

- 答え:1

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第63問

副交感神経の作用はどれか。

1: 気管支の収縮

2: 心拍数の増加

3: 涙液の分泌抑制

4: 膵液の分泌抑制

5: 内肛門括約筋の収縮

- 答え:1

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第65問

高齢者における変化で誤っているのはどれか。

1: 収縮期血圧低下

2: 腎血流量低下

3: 心拍出量低下

4: 赤血球数低下

5: 体水分量低下

- 答え:1

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第29問

呼吸調節のメカニズムで正しいのはどれか。

1: 呼吸中枢は中脳にある。

2: 中枢性化学受容野は橋にある。

3: 中枢性化学受容野はO2センサーとして働く。

4: 末梢性化学受容器は頸動脈にある。

5: 肺伸展受容器刺激は吸気促進に作用する。

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第64問

副交感神経が交感神経より優位に働いたときの反応はどれか。

1: 瞳孔散大

2: 排尿筋弛緩

3: 気管支収縮

4: 心拍数増加

5: 筋内血管拡張

- 答え:3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する