臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題

第5回 午前 第57問

20件の類似問題

正しいのはどれか。...

広告

51

臨床工学技士国家試験 -

第11回 午前

正答率:52%

類似度 50.8%

正しいのはどれか。

a

熱電対は温度の変化を抵抗値の変化に変換するトランスデューサである。

b

サーミスタは温度を起電力に変換するトランスデューサである。

c

心音計は低周波用、中間周波用、高周波用および人間の聴覚に似た周波数特性を示すフィルタを備えている。

d

インピーダンス法は生体に電流を通じて生体情報を求める方法である。

e

指尖脈波は指先にかけた磁場の変化によって測定する。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

58

臨床工学技士国家試験 -

第6回 午前

正答率:64%

類似度 50.7%

正しいのはどれか。

a

熱の伝わり方には熱伝導、熱対流および熱放射(熱輻射)の三種類がある。

b

空気は銀に比べて熱伝導は大変よい。

c

熱対流は個体だけにみられる現象である。

d

高温の物質ほど波長の長い電磁波を出している。

e

熱放射は真空中でも起こる。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告

59

臨床工学技士国家試験 -

第1回 午後

正答率:77%

類似度 50.6%

超音波吸引装置(超音波メス)について誤っているのはどれか。

1

ニッケルが磁界内で伸縮する性質を利用したトランスデューサなどを用いている。

2

プローブから発せられた高周波電流が組織を破砕する。

3

本装置の使用によって乳化・細分化された組織は、吸引除去される。

4

微小血管は熱凝固でき、太い血管は浮き出て残る。

5

肝腫瘍手術に用いられる。

61

臨床工学技士国家試験 -

第13回 午前

正答率:76%

類似度 50.5%

超音波ドップラー血流計について正しいのはどれか。

a

血流方向がプローブに向かっているとき、受信周波数は発信周波数より低くなる。

b

超音波ビームの照射方向が血流方向に対して垂直なとき、ドップラーシフトは観測されない。

c

周波数折り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。

d

パルス繰り返し周波数は10MHz以上である。

e

最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

60

臨床工学技士国家試験 -

第1回 午前

類似度 50.5%

波動について正しいのはどれか。

a

二つの波動が重なると波動の散乱が起こる。

b

縦波と横波の伝搬速度は同じである。

c

波動の伝搬速度をv、振動数をf、波長をλとするとv=λfである。

d

波動の干渉によって周期的な腹と節を有する定常波が生じる。

e

弾性体の棒の中を伝わる縦波の伝搬速度はヤング率の平方根に反比例する。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告

79

臨床工学技士国家試験 -

第6回 午前

正答率:74%

類似度 50.5%

生体発生情報に混入する雑音の原因とその種類との組合せで正しいのはどれか。

a

静電気・・・・・・・・・・・・・・・・高周波

b

ハ ム・・・・・・・・・・・・・・・・低周波

c

電気メス・・・・・・・・・・・・・・高周波

d

温度変化・・・・・・・・・・・・・パルス

e

電源線伝導雑音・・・・・・・超低周波

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

75

臨床工学技士国家試験 -

第11回 午前

正答率:72%

類似度 50.5%

超音波吸引装置(超音波メス)について誤っているのはどれか。

1

磁歪形ではニッケルが磁界内で伸縮する性質を利用している。

2

プローブから発せられた高周波電流が組織を破砕する。

3

乳化・細分化された組織は吸引除去される。

4

微小血管は熱凝固され、太い血管は浮き出て残る。

5

肝腫瘍手術に用いられる。

76

臨床工学技士国家試験 -

第5回 午後

正答率:54%

類似度 50.4%

科目:

各種エネルギーの生体に対する安全限界としての誤っているのはどれか。

a

温度による熱傷 ------------------- 55°C

b

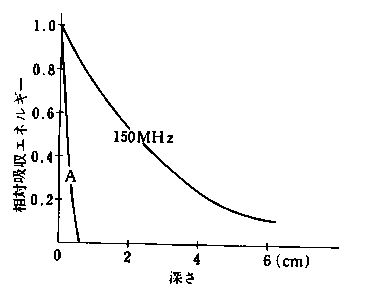

超音波による熱作用 --------------- 10W/cm2

c

高周波電磁波による障害(睾丸)------- 0.01W/cm2

d

低周波電流によるミクロショック ------- 0.1mA

e

低周波電流による離脱限界 --------- 10mA

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

50

臨床工学技士国家試験 -

第13回 午後

正答率:20%

類似度 50.4%

超音波流量計について誤っているのはどれか。

a

電気的干渉を受けやすい。

b

計測原理に伝播時間差を利用するタイプがある。

c

零点調整作業が不要である。

d

プローブと管壁との間に異物が入ると誤差の原因となる。

e

ホール素子を用いている。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

72

臨床工学技士国家試験 -

第20回 午前

正答率:53%

類似度 50.3%

超音波凝固切開装置について正しいのはどれか。(医用治療機器学)

a

20~200kHzの超音波が使用される。

b

摩擦による発熱で凝固切開する。

c

カテーテル操作で血管内に挿入する。

d

組織の剥離には適さない。

e

血管の凝固切離はできない。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

75

臨床工学技士国家試験 -

第3回 午後

正答率:60%

類似度 50.3%

科目:

各種エネルギーの人体に対する影響について誤っているのはどれか。

1

安全性は周囲条件によって異なることがある。

2

磁界は1T(テスラ)程度になると人体に大きな影響を及ぼす。

3

0.1W/cm2程度の高周波電磁波により眼障害を生じることがある。

4

48°Cの湯に入ると熱傷を起こす危険性が強い。

5

超音波によりキャビテーションが生じるエネルギーの限界値は、熱作用が生じるよりも大きい。

73

臨床工学技士国家試験 -

第21回 午前

正答率:82%

類似度 50.2%

超音波吸引手術器について正しいのはどれか。

a

5MHzの超音波振動を利用する。

b

骨切削に多用する。

c

先端は100~300μmの振幅で振動する。

d

使用時には滅菌した生理食塩液が必要である。

e

切開時の出血を熱凝固によって止血する。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告