臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

$CT値(HU:Hounsfield unit)は物質のエックス線線減弱係数(線吸収係数)を水と空気を基準に正規化した相対値で、一般に HU = 1000 \times \frac{\mu - \mu_{water}}{\mu_{water}} と定義される。したがって、選択肢1は正しい。肺は空気を多く含み実効的な線減弱が小さいためHUは負(典型的におよそ -500〜-900HU)で、水(0HU)より小さく、選択肢2は誤り。マルチスライスCTや心電図同期(ECG-gating)により冠動脈CTや心機能評価(収縮 \cdot 拡張相の評価)が可能で、選択肢3は誤り。脳出血は急性期(発症直後〜数日)に高吸収域(白)として描出され、選択肢4は誤り。乳癌に対してCTは一次スクリーニングの主役ではないが、病期診断(胸壁浸潤、リンパ節、肺 \cdot 肝転移など)や術前評価に広く用いられ、選択肢5は正しい。$

選択肢別解説

$正しい。CT値はエックス線の線減弱係数の相対値で、水(0HU)と空気(-1000HU)を基準に定義される。式は HU = 1000 \times \frac{\mu - \mu_{water}}{\mu_{water}}。相対化により装置間の比較や組織識別が容易になる。$

誤り。肺は空気を多く含み線減弱が小さいためCT値は負(例:およそ −500〜−900HU)で、水(0HU)より小さい。よって「水より大きい」は不正確。

誤り。マルチスライスCTと高速回転、ECG同期(前向き・後向きゲーティング)により心位相を分離でき、冠動脈CTや収縮・拡張の機能評価(容積・駆出率推定)など心臓の動きを評価可能。

誤り。急性期脳出血は凝血塊の高い線減弱により高吸収域(白)として描出される(概ね +60〜+80HU 程度)。慢性化すると低吸収に近づくが急性期は黒くならない。

正しい。乳癌の一次検査は主にマンモグラフィや超音波、MRIだが、CTは病期診断・転移検索(肺・肝・骨の一部)や胸壁浸潤評価などで日常的に用いられる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

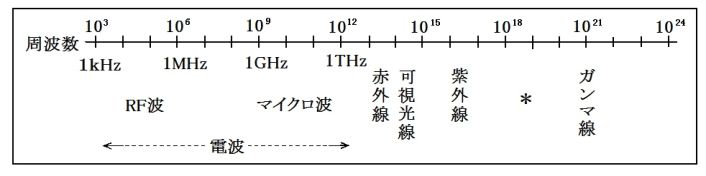

図の*印は紫外線の右側、ガンマ線の左側に位置しており、一般にこの間はX線帯域に相当する。医用X線はおおむね周波数 $10^{16}\,\mathrm{Hz}\sim10^{19}\,\mathrm{Hz}$(波長 $10\,\mathrm{nm}\sim10\,\mathrm{pm}$ 程度)で、CTはこのX線を用いる。したがって装置としてはヘリカルCTが該当する。可視光(光学顕微鏡)、遠赤外(CO₂レーザメス)、RF/マイクロ波(ハイパーサーミア)、RF(MRI)はいずれも*印の帯域とは異なる。波長と周波数は $\lambda=c/f$ の関係で結ばれる。

選択肢別解説

光学顕微鏡は可視光(約 $4\times10^{14}\,\mathrm{Hz}\sim7.5\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$)を利用する。図の可視光帯は紫外線より左側であり、*印(紫外線とガンマ線の間=X線域)ではないため不適。

レーザメス(代表例としてCO₂レーザ)は波長 $10.6\,\mu\mathrm{m}$ の遠赤外光で、周波数は $f=c/\lambda\approx2.8\times10^{13}\,\mathrm{Hz}$。これは赤外線帯であり、*印の高周波域(X線)ではないため不適。

ヘリカルCTはX線を用いて連続的ならせん状にスキャンする。医用X線は概ね $10^{16}\,\mathrm{Hz}\sim10^{19}\,\mathrm{Hz}$ に位置し、図の*印(紫外線とガンマ線の間)はX線帯域に相当する。よってこの選択肢が該当する。

ハイパーサーミア装置は高周波の温熱効果を利用し、数百 kHz~数十 MHz のRF波や 915 MHz・2.45 GHz などのマイクロ波(いずれも電波帯)を用いる。これは*印の高エネルギー域ではないため不適。

MRIは強磁場中でパルス状のRF波を照射する。プロトンのラーモア周波数は $f=(\gamma/2\pi)B_0\approx42.58\,\mathrm{MHz/T}\times B_0$ で、1.5 Tなら約 64 MHz、3 Tなら約 128 MHz。これは電波帯であり、*印(X線帯)ではないため不適。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

MRIは、強い静磁場B0中に置かれた水素原子核(プロトン)の核スピンを対象に、巨視的磁化を形成させ、ラーモア周波数に一致するラジオ波(RF)で励起し、RF停止後の緩和過程で生じる信号を検出して画像化する。したがって、静磁場は必須であり、水や脂肪に豊富な水素原子核の分布や緩和特性(T1、T2など)を反映した画像が得られる。ラーモア周波数は核種固有の磁気回転比と静磁場強度に比例し($\omega_0=\gamma B_0$)、条件(特に磁場強度)が変われば周波数も変化する。電子スピンを利用するのはESR(電子スピン共鳴)でありMRIではない。

選択肢別解説

誤り。MRIが利用するのは核磁気共鳴であり、対象は原子核スピン(臨床では主に水素原子核 $^1$H)である。電子スピンを利用するのはESR(電子スピン共鳴)で、MRIとは原理が異なる。

正しい。静磁場B0により核スピンの配向に偏りが生じ、巨視的磁化(平衡磁化)が形成される。これがRF励起・信号検出の前提であり、静磁場はMRIに必須である。

正しい。臨床MRIの主対象は水や脂肪に含まれる水素原子核であり、プロトン密度やT1/T2といった緩和特性の違いを反映して画像化される。表現として「水素原子の分布を画像化」は概ね妥当である。

正しい。ラジオ波(RF)で核磁化を励起し、照射停止後に起こる緩和(縦緩和T1・横緩和T2など)に伴って生じる信号(FIDやエコー)を検出・再構成して画像化する。

誤り。共鳴周波数(ラーモア周波数)は核種固有の磁気回転比 $\gamma$ と静磁場強度 $B_0$ に比例し、$\omega_0=\gamma B_0$ で与えられる。磁場強度が変われば周波数も変化するため一定ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

治療機器が用いる物理エネルギーは大きく電磁波(例:$\gamma$線, RF, マイクロ波)、粒子線(例:電子線, 陽子線)、圧力(陽圧)などに分類できる。ガンマナイフは$\gamma$線(電磁波)であり粒子線ではない。温熱治療は通常、RFやマイクロ波などの電磁波や超音波による加温であり、紫外線は主に表在の光化学作用を目的とし深部加温には適さない。マイクロ波治療器は電磁波(マイクロ波)による加温・凝固に用いる。サイクロトロンは荷電粒子を加速する装置で、治療用の電子線や陽子線などの粒子線ビームの源として用いられる。高気圧酸素治療装置は2〜3 ATA程度の陽圧環境を与えて高濃度酸素を吸入させる治療であり、『陽圧』がエネルギー要素である。以上より、正しい組合せは3, 4, 5である。

選択肢別解説

誤り。ガンマナイフは$\gamma$線(電磁波)を収束させて照射する装置であり、陽子線や重粒子線などの『粒子線』ではない。よって『ガンマナイフ ― 粒子線』は不適切。

誤り。温熱治療器はRF(短波/極超短波)やマイクロ波などの電磁波、あるいは超音波エネルギーで組織を加温する。紫外線は主に光化学作用・表在への作用で深部加温には適さず、温熱治療の主エネルギーではない。

正しい。マイクロ波治療器はマイクロ波(例:2.45 GHz帯など)の電磁波を用いて組織を誘電加熱し、加温や凝固・切開等に利用するため、『マイクロ波治療器 ― 電磁波』は妥当である。

正しい。サイクロトロンは荷電粒子を加速する加速器であり、治療用ビームとしての粒子線(電子線や陽子線など)の発生源となり得る。臨床の電子線治療は直線加速器が一般的だが、機器とエネルギーの対応として『サイクロトロン ― 電子線(粒子線)』は成立する。

正しい。高気圧酸素治療装置は高濃度酸素を2〜3 ATA前後の『陽圧』環境で吸入させる治療であり、エネルギー(物理要因)は陽圧である。従って『高気圧酸素治療装置 ― 陽圧』は適切。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

光トポグラフィ装置は近赤外分光法(NIRS)を用い、頭皮上から近赤外光(おおむね700〜1,000 nm帯)を照射・受光して、酸素化ヘモグロビン(HbO)と脱酸素化ヘモグロビン(HbR)の濃度変化を推定し、その分布をトップグラフィとして可視化する。多点(多チャンネル)配置により大脳皮質表面の広範囲を同時計測でき、脳機能の局在評価や脳神経外科領域の術前機能マッピングなどに応用される。よって、遠赤外光を用いるという記述は誤りであり、正しくは近赤外光を用いる。

選択肢別解説

正しい。NIRS は HbO と HbR の吸光度変化から濃度変化を推定し、酸素化ヘモグロビン量(濃度)の変化を検出できる。脳活動に伴う局所血流・酸素代謝の変化を反映する。

正しい。ヘモグロビン濃度変化を空間マッピングすることで、大脳皮質(主に皮質表層)の活動状態を可視化できる。ただし観測深度は浅く、皮質表面中心である点に留意する。

正しい。非侵襲・安全・装着容易といった利点から、運動野や言語野などの機能局在評価を目的に、脳神経外科領域の術前検査(機能マッピング)で用いられることがある。

正しい。多数の発光・受光素子を組み合わせた多チャンネル構成により、広範囲の同時計測が可能で、トポグラフィ(機能地図)として表示できる。

誤り。光トポグラフィは近赤外分光法(NIRS)であり、用いるのは近赤外光(約700〜1,000 nm)である。遠赤外光(数十µm〜mm帯)ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

MRIは主として体内に豊富な水素原子核(1H)の核磁気共鳴信号を利用して画像化する装置であり、一般的な臨床MRIは炭素原子そのものの空間分布を直接画像化するものではない。超電導MRIはコイルを超電導状態に保つため極低温が必要で、液化ヘリウムが冷媒として用いられる。静磁場強度(B0)が高いほど核磁化が増し信号雑音比(SNR)が向上するため、原則として画質は向上する。空間位置の符号化には傾斜磁場が必須で、これにより位置依存の周波数・位相変化を与えて画像再構成が可能となる。石灰化病変は水素含有が乏しくMRI信号がほとんど得られないため、描出には適しておらず、評価にはCTが有用である。以上より、誤りは「炭素原子の空間分布を画像化する」と「石灰化病変の描出に適している」である。

選択肢別解説

誤り。臨床MRIは主に水素原子核(1H)由来の信号を用いて、プロトン密度や緩和特性(T1・T2など)の違いを画像化する。13Cなどの異核MRIは研究的・特殊用途に限られ、一般的な臨床装置が炭素原子の空間分布を画像化しているわけではない。

正しい。超電導電磁石を超電導状態(約4 K)に維持するため、液化ヘリウムが冷媒として用いられる。近年の“ドライ”システムでもヘリウムを閉サイクルで用いて冷却している。

正しい。静磁場強度が上がると核磁化が増加しSNRが向上するため、一般に画質(分解能や撮像時間の選択自由度)は向上する。高磁場ではサセプティビリティアーチファクトやSAR増加などの制約はあるが、原則として画質向上は妥当である。

正しい。傾斜磁場は位置ごとに磁場強度(ひいては共鳴周波数・位相)を変化させることで空間符号化を行うため、画像化に不可欠である。傾斜磁場がないと信号の発生位置を特定できず画像再構成ができない。

誤り。石灰化は水素含有が極めて少なくMRI信号が乏しいため描出に不向きで、評価には高コントラストで描出可能なCTが適している。特殊な撮像(UTEやSWIなど)で検出可能な場合はあるが、一般論としてMRIは適していない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。