第36回国試午後85問の類似問題

国試第21回午後:第50問

体外循環における血液希釈について正しいのはどれか。

a:血液粘性の増加

b:酸素運搬能の増加

c:輸血量の減少

d:溶血の軽減

e:膠質浸透圧の上昇

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午後:第50問

血液希釈体外循環の利点として正しいのはどれか。

a:血液粘度の低下

b:血液有形成分の破壊の減少

c:膠質浸透圧の上昇

d:酸素運搬能の増加

e:輸血量の節約

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午後:第55問

体外循環中の血液希釈について誤っているのはどれか。

1:使用する血液量の節減に役立つ。

2:血液の酸素運搬能は低下する。

3:末梢血液循環を円滑にする。

4:常温下ではへマトクリット値を20~25%にする。

5:血液粘度を上昇させる。

国試第22回午前:第70問

血液希釈体外循環の利点はどれか。

a:血液粘度の低下

b:血液有形成分の破壊の減少

c:膠質浸透圧の上昇

d:酸素運搬能の増加

e:輸血量の節約

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午後:第49問

体外循環のときの血液成分の変化について正しいのはどれか。

a:血液を空気と一緒に吸引すると溶血が防止される。

b:血液が人工材料に触れると血栓が形成される。

c:送血カニューレが細いと血液成分の損傷が大きい。

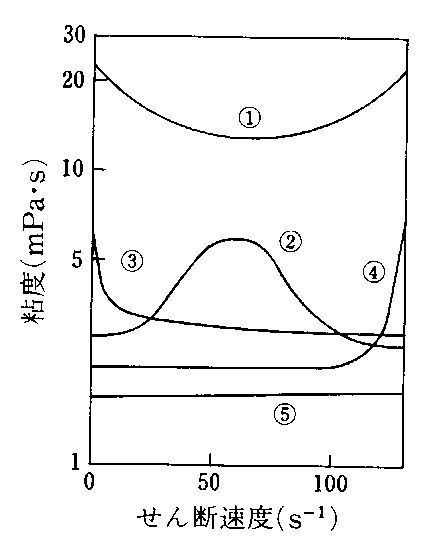

d:低体温によって血液の粘性は低下する。

e:血液加温水と血液温の温度差を15°C以上にすると血液の変化が防止できる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午後:第71問

体外循環における血液希釈の目的として正しいのはどれか。

a:血液粘性の増加

b:酸素運搬能の増加

c:輸血量の減少

d:溶血の軽減

e:膠質浸透圧の上昇

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午後:第30問

人工心肺の血液に及ぼす影響について正しいのはどれか。

a:赤血球の損傷

b:血漿遊離ヘモグロビン濃度の上昇

c:血漿たんぱくの変性

d:ヘマトクリット値の上昇

e:血液粘度の低下

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第19回午後:第84問

直径1cmの大動脈内の血流速度が50cm/sであるときのレイノルズ数はどれか。ただし、血液密度は1.05×103 kg/m3 、血液の粘性率は3.0×10-3 Pa・s とする。(生体物性材料工学)

1:1000

2:1250

3:1500

4:1750

5:2000