第36回ME2午後50問の類似問題

国試第9回午前:第78問

各種エネルギーの人体への作用で正しいのはどれか。

1:全身が30°C程の温度にさらされると白血球が死滅する。

2:磁界の人体に及ぼす作用の一つとしてキャビテーションがある。

3:超音波の加熱作用は10W/cm2以上の照射により初めて発現する。

4:放射線の感受性は細胞分裂が盛んな細胞ほど高い傾向を示す。

5:波長1400nm以上の光を長時間浴びると皮膚の色素の増加を来す。

国試第2回午前:第61問

生体物性について誤っているのはどれか。

1:異方性とは、例えば電気インピーダンスが生体内の部位によって異なる値を示すことをいう。

2:非線形とは、例えば刺激強度と反応とが比例関係にないことをいう。

3:周波数依存性とは、例えば導電率や誘電率が周波数によって変化することをいう。

4:粘弾性とは、例えば筋組織が粘性と弾性の両方の性質をあわせ持つことをいう。

5:細胞膜の興奮性とは、例えば神経細胞において、あるレベル以上の電気刺激で膜電位が跳躍的に変化してインパルスを発生することをいう。

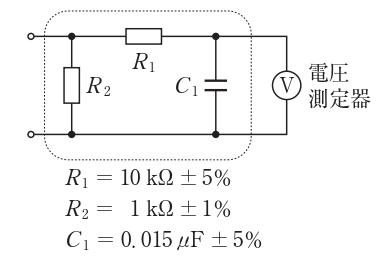

国試第5回午後:第84問

クラスⅠ機器について正しいのはどれか。

1:接地漏れ電流は電源極性を切り換えて測定し、小さい方を漏れ電流とする。

2:外装漏れ電流は機器の外装と壁面接地端子間に測定器を挿入して測定する。

3:患者漏れ電流-1は患者装着部と外装との間に測定器を挿入して測定する。

4:患者漏れ電流-2はB形機器の信号入出力部に100Vをかけ、外装漏れ電流と同じように測定する。

5:患者漏れ電流-3はBF形、CF形機器の患者装着部に100Vをかけ、外装漏れ電流と同じように測定する。

国試第25回午前:第39問

医用機器からの漏れ電流について正しいのはどれか。

a:患者漏れ電流Iの単一故障状態の許容値は正常状態の2倍である。

b:患者漏れ電流IIはBF形とCF形とにおいて規定されている。

c:患者測定電流の直流の許容値はBF形とCF形とで同じである。

d:接地漏れ電流に関する単一故障状態は電源導線の1本の断線である。

e:接地漏れ電流の単一故障状態の許容値は正常状態の5倍である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e