第30回ME2午前39問の類似問題

国試第27回午後:第7問

脈拍と血圧について誤っているのはどれか。

1:前腕における脈拍の触知は橈骨動脈で行う。

2:観血式血圧測定では動脈内にカテーテルを留置する。

3:非観血式血圧測定ではカフ部の高さを心臓と同じにする。

4:脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧との平均値である。

5:脈圧の左右差は動脈閉塞性疾患でみられる。

国試第36回午後:第48問

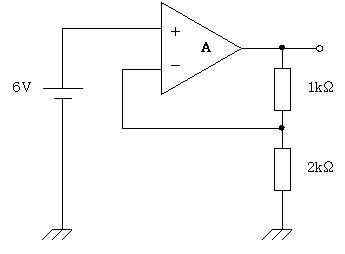

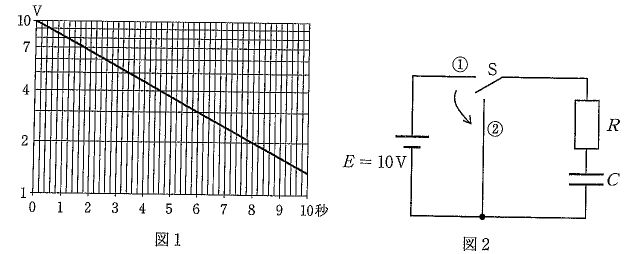

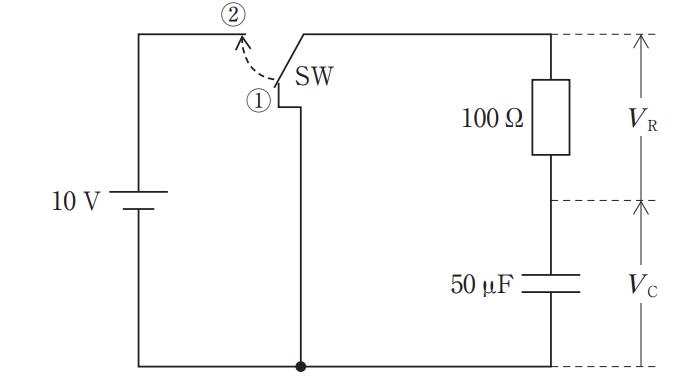

図の回路で、スイッチが①の状態で十分な時間が経過した後に、SWを②に入れた。正しいのはどれか。

a:回路の時定数は5nsである。

b:SWを②に入れた瞬間のVCの値は10Vである。

c:SWを②に入れた瞬間の回路に流れる電流は100mAである。

d:SWを②に入れてから5ms後のVRの値は約3.7Vである。

e:SWを②に入れてから十分時間が経過した後の回路に流れる電流は0mAである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第32回午後:第6問

誤っているのはどれか。

1:前腕における脈拍の触知は橈骨動脈で行う。

2:観血式血圧測定では動脈内にカテーテルを留置する。

3:非観血式血圧測定ではカフ部の高さを心臓と同じにする。

4:脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧との平均値である。

5:脈圧の左右差は動脈閉塞性疾患でみられる。

ME2第32回午後:第3問

観血式血圧計について誤っているのはどれか。

1:トランスデューサには半導体ストレインゲージが使用される。

2:血圧アンプには低域遮断フィルタが使用される。

3:ダンピングデバイスは血圧波形の歪みを抑制する装置である。

4:連続した血圧モニタリングが可能である。

5:トランスデューサを大気圧に開放し、ゼロ点を合わせる。