第27回国試午後31問の類似問題

国試第37回午前:第32問

画像計測について誤っているのはどれか。

1:PETはX線CTよりも画像の解像度が高い。

2:X線CT像では脂肪よりも筋肉の方が高いCT値を示す。

3:ディジタルX線画像はDICOM形式で保存される。

4:MRI撮影ではT1緩和とT2緩和が同時に進行する。

5:SPECTでは断層像が得られる。

国試第35回午後:第32問

ラジオアイソトープを用いた画像撮影について誤っているのはどれか。

1:X線CTに比べて空間分解能が低い。

2:SPECTは心筋の血流を観察できる。

3:FDG-PETはがん診断に有用である。

4:SPECTは中性子線を検出する。

5:PETは陽電子放出核種を用いる。

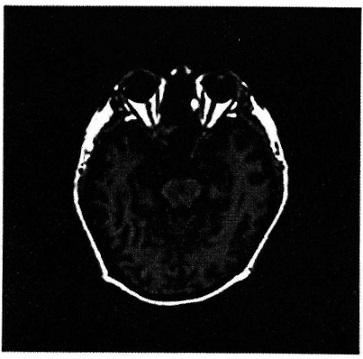

ME2第35回午後:第29問

次の画像が得られる検査はどれか。

1:MRI

2:超音波

3:X線透視

4:サーモグラフィ

5:脳磁図

国試第22回午後:第30問

PET装置で正しいのはどれか。

a:放射性同位元素の崩壊時に1個のガンマ線が出る。

b:コリメータでガンマ線を検出する。

c:同時計数法を用いて断層像を得る。

d:使用核種の半減期はSPECTより短い。

e:空間分解能はエックス線CTより低い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午前:第58問

正しいのはどれか。

a:PETでは半減期の長い核種を用いる。

b:RI物質を用いて代謝過程を観測することができる。

c:ガンマカメラはシンチレーションカメラとも呼ばれる。

d:NaIはガンマ線を吸収すると光を発生する。

e:SPECTでは陽電子放出核種を利用している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

ME2第40回午前:第54問

核医学(nuclear medicine)検査用機器はどれか。

1:PET装置

2:MRI装置

3:DNAシーケンサ

4:蛍光顕微鏡

5:フローサイトメータ