第27回国試午後31問の類似問題

国試第10回午前:第62問

正しいのはどれか。

a:被検体とガンマカメラのコリメータとの距離が増すと分解能は向上する。

b:単光子断層法(SPECT)にはサイクロ卜ロンを設置する必要がある。

c:ガンマカメラのシンチレーターは放射線を電気信号に変換する。

d:陽電子断層法(PET)はコリメータを必要としない。

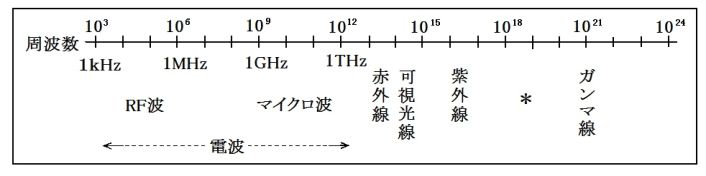

e:ガンマ線は電磁波である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第27回午前:第32問

ラジオアイソトープ(RI)を用いた医用画像について誤っているのはどれか。

1:体内から放射されるガンマ線を測定する。

2:ガンマカメラの画像は断層像である。

3:PETの撮像可能時間はRIの半減期で決められる。

4:PETでは腫瘍の撮影が可能である。

5:SPECTでは脳血流量の撮影が可能である。

ME2第38回午前:第52問

SPECT(Single Photon Emission Tomography)で誤っているのはどれか。

1:ガンマカメラを回転させながら撮像する。

2:陽電子放出核種を用いる。

3:ラジオアイソトープを体内に投与する。

4:脳血管障害の早期発見に有効である。

5:画像再構成により断層像を得る。

国試第7回午前:第87問

正しいのはどれか。

a:PET(ポジトロンCT)は広く一般病院で利用されている。

b:RI物質を用いて代謝過程を観測することができる。

c:ガンマカメラはシンチレーションカメラとも呼ばれる。

d:NaIはガンマ線を吸収すると光を発生する。

e:SPECT(シングルフォトンCT)では陽電子放出核種を利用している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第31回午前:第33問

ラジオアイソトープによる画像計測について誤っているのはどれか。

1:PETの空間分解能はX線CTと同程度である。

2:PETでは陽電子の対消滅によるγ線を検出する。

3:SPECTでは人体の3次元構造を画像化する。

4:体内での放射線の散乱を考慮する必要がある。

5:体内での放射線の吸収を考慮する必要がある。