第15回国試午前52問の類似問題

国試第16回午前:第58問

画像計測法について関係のある組合せはどれか。

a:超音波断層法 ---------------- 音響インピーダンス

b:MRI ------------------------ 核磁気共鳴

c:エックス線CT ---------------- ヘリカルスキャン

d:デジタルラジオグラフィ -------- ラジオアイソトープ(RI)

e:陽電子断層法(PET) --------- ニュートリノ

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第16回午前:第86問

機器の点検項目と必要な器材との組合せで誤っているのはどれか。

a:除細動器の出力波形 ---------------- オシロスコープ

b:ペースメーカの出力パルス振幅 ------ 周波数カウンタ

c:電気メスの出力電力 ---------------- 50Ωの無誘導抵抗器

d:輸液ポンプの輸液量の精度 --------- メスシリンダ

e:人工心肺の絶縁抵抗 --------------- メガー

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第29回午後:第58問

正しい組合せはどれか。

a:CSMA/CD 電子メール

b:HTTP イーサーネット

c:FTP ファイル転送

d:TCP/IP インターネット

e:SMTP/POP ウェブページ

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第16回午前:第59問

誤っているのはどれか。

1:電磁血液計は電磁誘導を利用した計測器である。

2:超音波ドプラ血流計は無侵襲計測器である。

3:レーザドプラ血流計は赤血球からの散乱光を利用した計測器である。

4:色素希釈法は心拍出量計測に利用される。

5:熱希釈法は体温変化を利用した血流計測法である。

国試第25回午前:第30問

パルスオキシメータで正しいのはどれか。

a:2種類の波長の光に対する吸光度を測定する。

b:脈波の脈動成分を利用している。

c:換気量のモニタとして用いられる。

d:センサ装着部位の指の厚みの校正を必要とする。

e:異常ヘモグロビンは測定値に影響する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第84問

光による計測について正しいのはどれか。

a:無侵襲計測に利用される。

b:動脈血の酸素飽和度の計測に用いられる。

c:脈波の計測に利用される。

d:可視光は組織を透過しないので赤外光を用いる。

e:患者監視には適さない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第19回午前:第64問

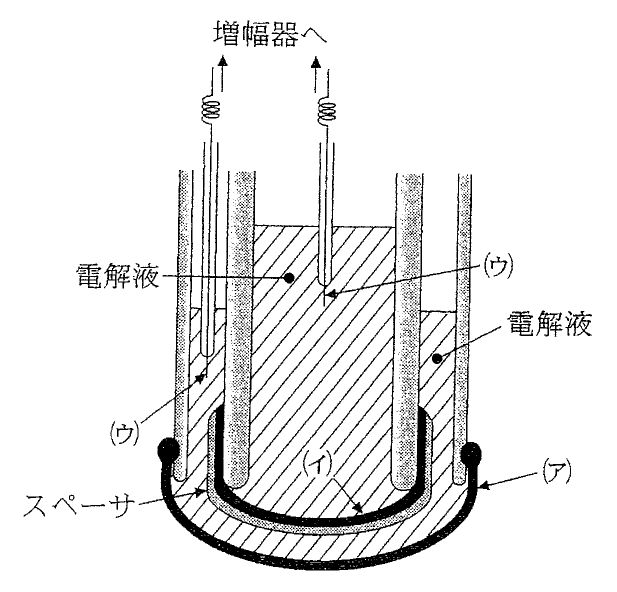

図に示したPCO2電極について正しいのはどれか。(生体計測装置学)

a:(ア)の透過膜にはポリプロピレン膜が用いられている。

b:(イ)の電極にはガラス電極が用いられている。

c:pHの変化によってPCO2に応じた電位差が生じる。

d:CO2分子中の電子が移動することによる電流変化を検出する。

e:(ウ)の電極には白金電極が用いられている。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e