第10回国試午後82問の類似問題

国試第19回午後:第3問

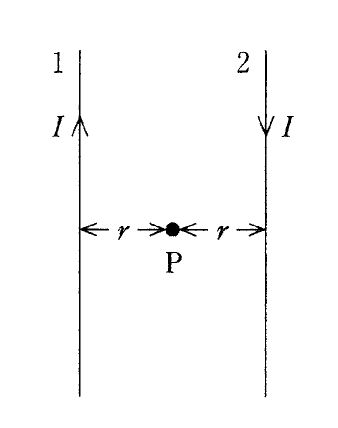

図のように真空中で、2本の平行な無限に長い線状導線1,2に大きさが等しく、反対方向にI[A]の電流が流れているとき、P点での磁界[T]はどれか。ただし、P点は各導線から等しくr[m]離れている。また、μ0は真空の透磁率である。(電気工学)

1:0

2:$\frac{\mu_0I}{4\pi{r}}$

3:$\frac{\mu_0I}{2\pi{r}}$

4:$\frac{\mu_0I}{\pi{r}}$

5:$\frac{{2\mu}_0I}{\pi{r}}$

国試第17回午後:第81問

交流電流(周波数<100kHz)が人体に流入する場合、正しいのはどれか。

1:人体内に定在波が生じる。

2:離脱電流とは刺激のために筋肉が弛緩してしまう電流閾値である。

3:周波数が高いほど感知電流は低い。

4:感知電流以下でも電流が直接心臓に流入すれば心室細動を発生し得る。

5:電流密度が等しい場合、筋組織は脂肪組織より大きなジュール熱を発生する。

国試第11回午前:第55問

脳波計のフィルタについて正しいのはどれか。

a:時定数0.3秒のとき低域遮断周波数は0.5Hzである。

b:基線のゆるやかな動揺を除去するには時定数を0.1秒に下げる。

c:時定数を0.3秒から0.1秒にするとβ波が抑制される。

d:高域遮断フィルタを使用すると校正電圧曲線に棘が出現する。

e:筋電図が混入するときには高域遮断フィルタによって除去する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午後:第83問

正しいのはどれか。

1:健常成人の産熱量は5~15Wである。

2:表在性癌の温熱治療に2.5GHzの電磁波が用いられる。

3:頭皮上で計測できる脳磁界は10-6~10-7Tである。

4:腎腫瘍を30MHzの超音波装置で描出できる。

5:ヒトの主な脳波成分は100~200Hzに含まれる。