第9回国試午後79問の類似問題

国試第26回午後:第25問

適切でない組合せはどれか。

a:ベクトル心電図 -------------- ゴールドバーガー誘導法

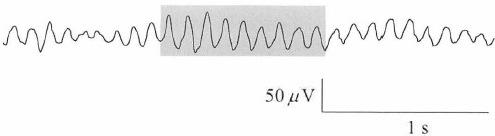

b:脳 波 --------------------- 10/20法

c:筋電図 -------------------- 針電極

d:心磁図 -------------------- SQUID

e:眼振図 -------------------- 圧電素子

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e