第39回午前第14問の類似問題

第46回午前:第12問

40歳の女性。2年前から歩行障害を自覚し、黄色靱帯骨化症と診断され手術を予定している。特記すべき併存症はみられない。この患者の理学療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 痙性歩行の改善

2: 下肢の筋力増強

3: 胸部絞扼感の軽減

4: 上肢の感覚障害の改善

5: 骨盤底筋群の筋力増強

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第39問

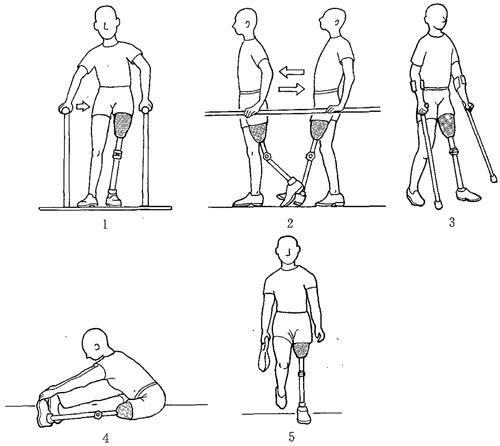

38歳の男性。3か月前に労災事故で左大腿切断術を受けた。本日から骨格構造義足を用いた歩行訓練を行う。全身状態、残存筋力および断端の状態は良好である。訓練で適切なものはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第23問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)は1点。右上下肢はよく動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 臥位での右上下肢のリラクセーション

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第13問

76歳の女性。脛骨高原骨折。転倒して受傷し、人工骨を用いた手術を施行された。術後のエックス線写真を示す。術後の理学療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から極超短波治療を行う。

2: 術後翌日から足関節自動運動を行う。

3: 術後翌日から膝関節伸展の等張性筋力増強練習を行う。

4: 術後2週からCPMを行う。

5: 術後2週から全荷重歩行を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

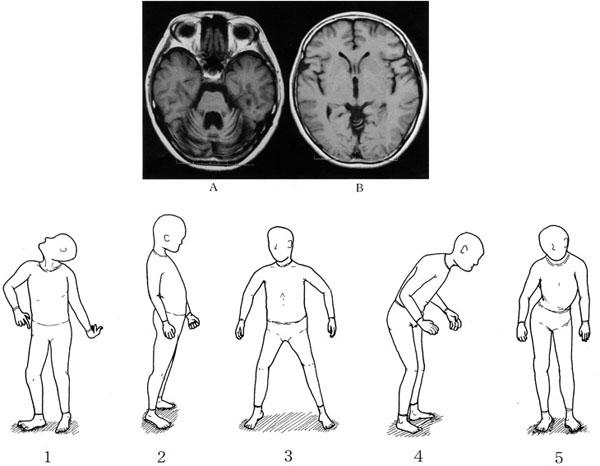

51歳の男性。3年前に歩行時のふらつきが出現した。頭部MRI写真(A、B)に示す。この患者の立位姿勢はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第33問

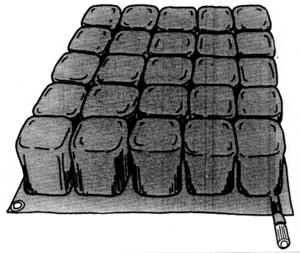

図のクッションを使用する疾患で適切なのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺

2: 頸髄損傷

3: 大腿切断

4: アテトーゼ型脳性麻痺

5: 慢性関節リウマチ

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第82問

後十字靭帯損傷の理学療法で正しいのはどれか。

1: 脛骨が大腿骨に対して前方にずれるのを注意する。

2: 術後から膝関節伸展位でギプス固定する。

3: 術直後から膝関節屈筋群を強化する。

4: 大腿四頭筋の筋力強化を行う。

5: 部分荷重は術後8週以降に開始する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第35問

重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1: 筋力増強訓練は控える。

2: 家具の配置変更を検討する。

3: 歩隔をできるだけ狭くする。

4: 柄の細いスプーンを使用する。

5: 杖はできるだけ軽量なものを用いる。

- 答え:2

- 解説:重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者は、上肢全体の動作が拙劣で介助が必要な状態です。そのため、生活指導では患者の安全性や利便性を考慮した対応が求められます。

- 筋力増強訓練は、適切な指導のもとで行われる場合、患者の機能改善に役立ちます。ただし、無理な訓練は避けるべきです。

- 正解。家具の配置変更を検討することで、患者の移動や生活が容易になり、安全性も向上します。

- 歩隔を狭くすることは、バランスを崩しやすくなるため、適切ではありません。適切な歩行指導や補助具の使用が求められます。

- 柄の細いスプーンは、握力が弱い患者にとって使いづらいため、適切ではありません。柄の太いスプーンや特殊な形状のスプーンが適切です。

- 杖はできるだけ軽量なものを用いることは、患者にとって利便性が高いですが、重症度分類Ⅲ度の患者に対しては、より適切な介助や補助具の使用が求められます。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 玄関に踏み台を置く。

2: トイレにL字型手すりをつける。

3: 屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4: 敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5: 入浴用リフターを設置する。

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第58問

高齢者の大腿骨頸部外側骨折に対する観血的整復固定術後の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.股関節内転内旋は禁じる。イ.肥満傾向の患者では歩行浴が有効である。ウ.治癒遷延例は免荷装具の適応になる。エ.患肢の短縮に補高靴を用いる。オ.両松葉杖で患肢完全免荷歩行を指導する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第97問

正しいのはどれか。

1: 脊柱管狭窄症の間欠跛行は体幹前屈位で軽快する。

2: 椎間板ヘルニアでは深部腱反射は正常である。

3: 第4・5腰椎椎間板ヘルニアでは第4腰神経根が圧迫される。

4: 無分離すべり症は若年層に好発する。

5: ラセーグ徴候は大腿神経障害が反映される。

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第74問

多発性硬化症の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩行障害に対して早期から装具を作製する。

2: 視野欠損に対して照明などの環境整備を行う。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 筋力低下に対して1RMを反復し強化する。

5: 運動失調に対して重錘を負荷して訓練を行う。

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第59問

痙直型両麻痺児の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体幹の回旋運動を促す。

2: 端座位で骨盤後傾運動を促す。

3: 両足の交互運動を促す。

4: 両足を開いて体重移動を促す。

5: 腹筋群と殿筋群との同時収縮を促す。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第8問

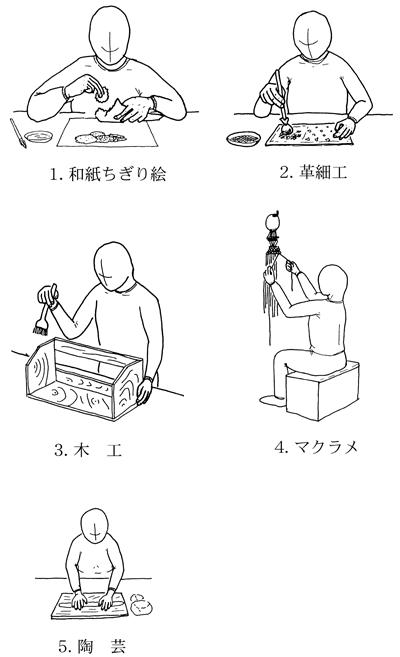

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、ブルンストローム法ステージは上肢、手指ともにVであった。この患者の作業活動として困難なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第29問

12歳の女児。ミニバスケットボールの練習を始めてから、右膝のやや遠位部に疼痛と腫脹とが出現したため来院した。症状は運動後に悪化し、安静で軽快する。エックス線写真を示す。この患者の理学療法で適切でないのはどれか

1: 膝サポーターの装着

2: 大腿四頭筋のストレッチ

3: 疼痛部のアイスマッサージ

4: スクワットによる下肢筋力訓練

5: ハムストリングスのストレッチ

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第73問

脳卒中片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 車椅子へのアームトレイ設置

2: 麻痺筋への機能的電気刺激(FES)

3: EMGバイオフィードバック

4: アームスリングの装着

5: 上肢の体幹固定

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する