第39回午前第14問の類似問題

第57回午前:第16問

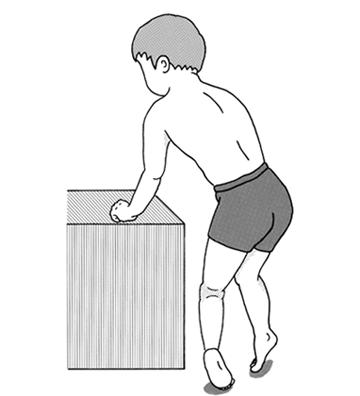

12歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢで、立位では図のような姿勢を示す。治療方針として優先されるのはどれか。

1: 長下肢装具を作製する。

2: 体幹筋の同時収縮を促す。

3: 選択的後根切断術を検討する。

4: 歩行練習での介助量を減らす。

5: 上肢での支持能力を向上させる。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。入院翌日に理学療法が依頼された。JCSⅡ-10、血圧150/100 mmHg、脈拍90/分で、バイタルチェックを行いながら、理学療法を開始することになった。この日に行う訓練で適切なのはどれか。

1: ギャッジアップ訓練

2: 車椅子座位訓練

3: 健側下肢の筋力訓練

4: 寝返り練習

5: 下肢装具を装着しての立位訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第2問

72歳の女性。心原性脳梗塞。入院時、血圧145/78 mmHg、心拍数102/分、GCS E4 V5 M6、Brunnstrom法ステージ左上肢II、左下肢II、左上下肢筋緊張低下。入院時のMRIを示す。翌日に理学療法を行う場合、離床練習を中止すべき所見はどれか。

1: 心拍数105/分

2: GCS E2 V2 M5

3: 血圧160/72 mmHg

4: 左上下肢筋緊張軽度亢進

5: Brunnstrom法ステージ左上肢III、左下肢III

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

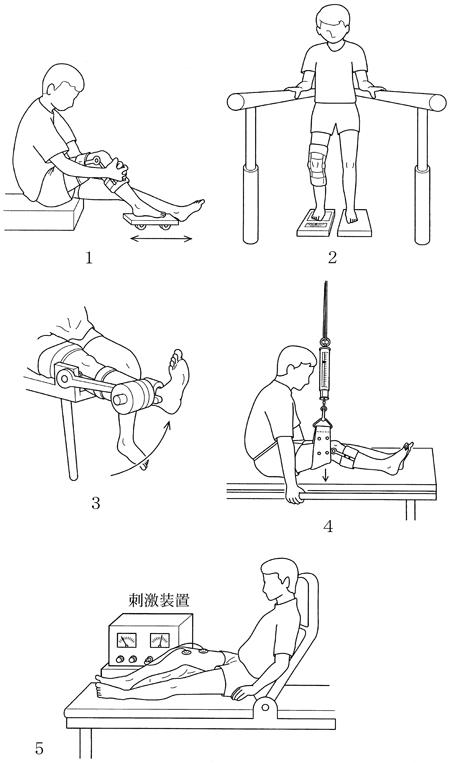

第47回午前:第6問

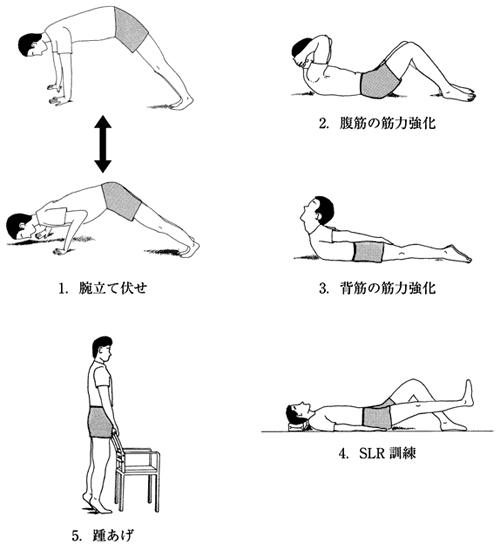

48歳の男性。高校時代に野球を始め、現在も週1回程度続けている。最近腰痛が悪化したため病院を受診したところ、第5腰椎分離症と診断された。3週間の自宅安静によって腰痛は軽快した。この時点で行うべき理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第18問

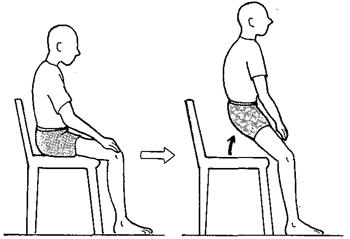

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIV。椅子からの立ち上がり動作が図のようになり、上手にできないことが多い。立ち上がり動作の訓練として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 足関節を底屈させて床を蹴るようにする。

2: 体幹を前屈させてお辞儀をするようにする。

3: 両上肢を前方へ出すようにする。

4: 殿部が座面を離れると同時に膝関節を伸展する。

5: 座面を膝の位置より低いものにする。

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第8問

25歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日で運動麻痺は進行しており、呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理中である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 体位変換

2: 筋力増強運動

3: 胸郭ストレッチ

4: 関節可動域運動

5: 30°程度のリクライニング位

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第31問

小脳失調患者の上肢の協調性向上を目的とした方法で正しいのはどれか。

1: 上肢遠位部に弾性緊迫帯を巻く。

2: 上肢遠位部に重錘を負荷する。

3: 筋にタッピング刺激を与える。

4: 筋に寒冷刺激を与える。

5: 筋の他動伸張を行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。

2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。

3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。

4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。

5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第18問

75歳の男性。身長165 cm、体重60 kg。大動脈弁狭窄症。心房細動と一過性脳虚血発作の既往があり、経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)を行っている。NYHA分類ではclassⅠで、運動負荷試験で得られた嫌気性代謝閾値(AT)は17.5 mL/分/kgである。この患者への生活指導で誤っているのはどれか。

1: 抗凝固療法の服薬を継続する。

2: 体重や血圧を日誌に付けて自己管理する。

3: 自宅での生活活動は3 METsを上限とする。

4: 下肢筋力のレジスタンストレーニングをする。

5: 心肺運動負荷試験で得られたAT強度で運動する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第43問

前大脳動脈閉塞で生じやすいのはどれか。2つ選べ。 ア.手の把握反射イ.上肢より下肢に強い運動障害ウ.ウェルニッケ失語エ.同名半盲オ.半側空間無視

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第30問

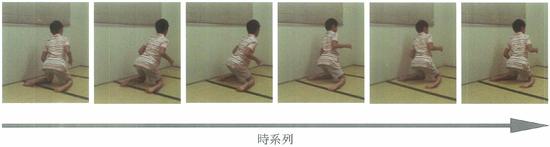

12歳の女児。痙直型両麻痺。膝歩きの様子を示す。本児の異常な膝歩き動作の原因として可能性が低いのはどれか。

1: 体幹伸展筋群の過活動

2: 腹筋群の低活動

3: 股関節伸筋群の低活動

4: 股関節屈筋群の過活動

5: 股関節内転筋群の過活動

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第22問

22歳の男性。バスケットボールの試合中、ジャンプして着地する時に右前十字靱帯を損傷した。再建術後1週目における理学療法として適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。最近、「箸が使いにくい」と訴えるようになった。上肢機能の維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸の菊ねりによる上肢筋力の維持

2: 機織りの整経による上肢可動域の維持

3: 銅板細工による協調運動の維持

4: 革細工のカービングによる手指筋力の維持

5: クロスステッチ刺繍による手指巧緻性の維持

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第83問

疾患と歩行補助具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺-T字杖

2: 脊髄小脳変性症-交互型歩行器

3: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

4: 慢性関節リウマチ-プラットフォーム杖

5: パーキンソン病-四点杖

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。この患者の調理動作訓練で適切でないのはどれか。

1: ゆでざるでめん類を茹でる。

2: 調理用ハサミで野菜を切る。

3: 台ふきんで調理台を拭く。

4: 皮むき器で大根の皮をむく。

5: 電子レンジで食品を温める。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第12問

40歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後2週経過。麻痺の進行が止まり、機能回復を目的にベッドサイドでの作業療法が開始された。筋力はMMTで上肢近位筋3、上肢遠位筋2、下肢近位筋2、下肢遠位筋1である。この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 体位変換

2: 良肢位の保持

3: 関節可動域訓練

4: 座位耐久性の改善

5: 漸増抵抗運動による筋力強化

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第11問

25歳の男性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。ベッド・車椅子間の移乗動作の自立を目指して天井走行型リフトを使用した訓練を行うことになった。吊り具の写真を示す。選択する吊り具として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第63問

神経疾患と振戦の組合せで正しいのはどれか。

1: パーキンソン病-姿勢時振戦

2: ウィルソン病-安静時振戦

3: 無酸素性脳症-羽ばたき振戦

4: 脊髄小脳変性症-企図振戦

5: ハンチントン病-運動時振戦

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第83問

脊髄ショック期の徴候として正しいのはどれか。

1: 温痛覚解離

2: 痙性四肢麻痺

3: 肛門括約筋反射消失

4: 深部腱反射亢進

5: 排尿反射亢進

- 答え:3

- 解説:脊髄ショック期は、脊髄損傷後に発生する一時的な症状で、損傷部位以下の神経機能が消失する。この期間は数時間から数週間続くことがあり、その後徐々に回復していく。

- 温痛覚解離は脊髄ショック期ではなく、脊髄内腫瘍や脊髄空洞症で見られる症状である。

- 痙性四肢麻痺は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期を経た後に損傷髄節以下で見られる症状である。

- 肛門括約筋反射消失は脊髄ショック期の徴候であり、損傷髄節以下の反射が消失するために起こる。経過とともに回復することがある。

- 深部腱反射亢進は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期を経た後に損傷髄節以下で見られる症状である。

- 排尿反射亢進は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期では排尿反射が消失し、尿閉や尿失禁となる。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

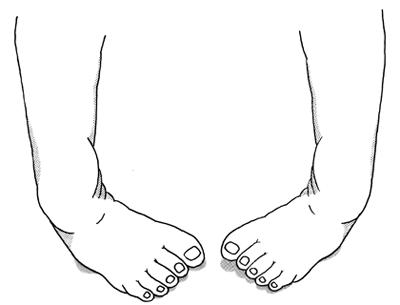

第56回午前:第8問

6歳の男児。潜在性二分脊椎。足部の変形を図に示す。MMTを行ったところ、大腿四頭筋の筋力は5、内側ハムストリングスは3、前脛骨筋は3、後脛骨筋は2であった。Sharrardの分類による障害レベルはどれか。

1: I群

2: II群

3: III群

4: IV群

5: V群

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する