第47回午前第30問の類似問題

第52回午後:第45問

生活習慣病に含まれないのはどれか。

1: 高血圧症

2: 脂質異常症

3: 糖尿病

4: 脳卒中

5: 肺炎

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第80問

高血圧がみられないのはどれか。

1: 慢性糸球体腎炎

2: 原発性アルドステロン症

3: 褐色細胞腫

4: 妊娠中毒症

5: 頸動脈洞症候群

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第92問

運動中に突然死するリスクが高い病態はどれか。

1: 肺動脈弁閉鎖不全症

2: 心房中隔欠損症

3: 大動脈弁狭窄症

4: 慢性心膜炎

5: 肺線維症

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第36問

神経因性膀胱のうち低活動性膀胱を呈する疾患はどれか。

1: 脳出血

2: 胸髄損傷

3: 多発性硬化症

4: 頸椎後縦靭帯骨化症

5: 糖尿病性自律神経障害

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第40問

運動後に低血糖症状を起こしやすい薬物治療中の糖尿病患者への運動療法として適切なのはどれか。

1: 段階的に運動量を増やす。

2: 運動の頻度を週1回とする。

3: 食後30分以内に運動を開始する。

4: インスリン注射直後に運動を開始する。

5: 高強度の筋力トレーニングを主体とする。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第46問

糖尿病患者の運動療法を中止すべき状態はどれか。

1: 発汗

2: 冷汗

3: 体温 37.0℃

4: Borg指数 13

5: 脈拍数 110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第91問

重症筋無力症で正しいのはどれか。

1: 胸腺の異常を伴うことが多い。

2: Parkinson病より患者数が多い。

3: テンシロン試験で症状が悪化する。

4: 血清クレアチンキナーゼが上昇する。

5: 誘発筋電図の反復刺激試験で振幅の漸増を認める。

- 答え:1

- 解説:重症筋無力症は骨格筋の易疲労性や脱力を主症状とし、症状の日内変動や寛解と増悪を繰り返す病気です。胸腺の異常を伴うことが多く、検査所見では血中アセチルコリン受容体抗体が陽性となることが特徴です。

- 選択肢1は正しいです。重症筋無力症は、悪性胸腺腫などの胸腺の異常を伴うことが多いです。悪性胸腺腫の合併例は予後不良であることが知られています。

- 選択肢2は間違いです。重症筋無力症の有病率は11.8人/10万人であり、Parkinson病の有病率は100~150人/10万人とされているため、重症筋無力症の患者数はParkinson病より少ないです。

- 選択肢3は間違いです。テンシロン試験は、塩酸エドロホニウムを静脈注射し、眼や全身の症状が改善されるかどうかをみるものであり、症状が悪化することはありません。劇的な改善が得られた場合、重症筋無力症と診断されます。

- 選択肢4は間違いです。重症筋無力症では、筋炎や心筋炎を合併しない場合、血清クレアチンキナーゼの上昇はみられません。血中アセチルコリン受容体抗体が陽性となることが特徴的な検査所見です。

- 選択肢5は間違いです。重症筋無力症の誘発筋電図では、低頻度の連続刺激で振幅の漸減(waning現象)を認めるのが特徴です。振幅の漸増ではありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第52問

合併症を有する糖尿病患者の作業療法中の留意点で適切でないのはどれか。

1: 低血糖状態になると冷汗や震えが出現する。

2: 気が付かないうちに手指の切り傷をつくる。

3: 作業環境が暗いと作業が困難となる。

4: 作業時間が長いと関節痛が頻発する。

5: 立ち上がり直後に血圧低下を起こす。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

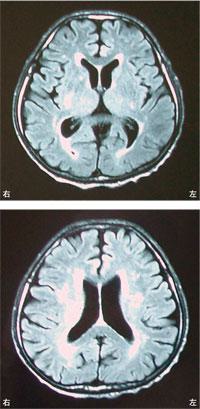

第46回午前:第7問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。画像所見で考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 硬膜下出血

3: くも膜下出血

4: 正常圧水頭症

5: 多発性脳梗塞

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第39問

虚血性心疾患に対する運動療法が禁忌となるのはどれか。2つ選べ。

1: 安定狭心症

2: 代償性心不全

3: 活動性の心筋炎

4: Ⅰ度房室ブロック

5: コントロールされていない不整脈

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第62問

糖尿病患者における運動療法の効果で適切なのはどれか。

1: 血中HDLコレステロールの減少

2: インスリン感受性の増加

3: 筋内へのグリコーゲン貯蓄率の減少

4: 血中中性脂肪の増加

5: ブドウ糖酸化率の減少

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第48問

慢性腎不全患者に対する運動療法として正しいのはどれか。

1: 高血圧症合併例では等尺性運動を避ける。

2: 運動負荷の指標に自覚的強度は適切でない。

3: 腹膜透析(CAPD)導入後は歩行訓練を避ける。

4: むずむず足症候群では下肢運動は禁忌となる。

5: 下肢の浮腫には起立台での起立訓練が有効である。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第36問

心不全患者の作業療法を実施する際の絶対的禁忌はどれか。

1: 1. 高 齢

2: 2. 糖尿病

3: 3. 高血圧

4: 4. 不安定狭心症

5: 5. 上室性期外収縮

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第54問

脳血管障害について誤っているのはどれか。

1: 高血圧と動脈硬化とが危険因子として重要である。

2: 脳出血の原因として動脈壁の線維素性壊死が関与する。

3: 若年者の脳出血では動静脈奇形などによる。

4: 脳血栓の原因として心弁膜症が重要である。

5: 脳動脈瘤は脳底部に好発する。

- 答え:4

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第95問

運動負荷を漸増すべきでないのはどれか。

1: 発症後2日のラクナ梗塞患者

2: 抗凝固薬投与中の心房細動患者

3: 発症後1週以内の労作性狭心症患者

4: 在宅酸素療法導入後の慢性閉塞性肺疾患患者

5: 下大静脈フィルター留置後の深部静脈血栓症患者

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第68問

糖尿病の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 2週に1回の頻度

2: 食事1~2時間後に開始

3: 1回20分程度で2、3セットで実施

4: 最大酸素摂取量の40~60%の運動

5: 食事療法と併用

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第73問

末梢循環障害と関連因子の組合せで誤っているのはどれか。

1: Buerger(バージャー)病 - 喫煙

2: 解離性大動脈瘤 - アテローム硬化

3: 下腿静脈瘤 - 妊娠

4: 血栓性静脈炎 - 長期臥床

5: 結節性多発動脈炎 - 糖尿病

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第90問

認知障害がみられるのはどれか。

1: 重症筋無力症

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: Guillain-Barré症候群

4: 筋強直性ジストロフィー

5: 平山病(若年性一側上肢筋萎縮症)

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第43問

糖尿病性神経障害で正しいのはどれか。

1: 単神経障害を呈することが多い。

2: 近位部の筋力低下が生じやすい。

3: アキレス腱反射が低下しやすい。

4: 深部感覚では位置覚が障害されやすい。

5: 感覚障害は左右非対称であることが多い。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第41問

心筋梗塞の再発危険因子として誤っているのはどれか。

1: 加齢

2: 肥満

3: 高血圧

4: 身体活動量の低下

5: 高HDLコレステロール血症

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する