答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第34回 午前 第50問

20件の類似問題

脊髄損傷の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。 ...

広告

69

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷の合併症と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1

起立性低血圧-斜面台による立位訓練

2

深部静脈血栓予防-下肢他動運動

3

呼吸障害-吸気筋筋力強化

4

異所性骨化予防-愛護的関節可動域訓練

5

核・核下障害型膀胱-トリガーポイントを利用した排尿訓練

71

第37回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

脊髄損傷で誤っているのはどれか。

1

強制的な関節可動域運動は異所性骨化の原因となる。

2

起立性低血圧は対麻痺よりも四肢麻痺で起こりやすい。

3

自律神経過反射は第5胸髄節以上の損傷で起こりやすい。

4

呼吸機能では1秒率は低下するが、%肺活量は正常である。

5

高位頸髄損傷では消化性潰瘍が起こりやすい。

64

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

第3腰髄節レベルまで機能残存の完全対麻痺患者における合併症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1

褥 瘡

2

体温調節障害

3

神経因性膀胱

4

起立性低血圧

5

自律神経過反射

48

第55回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

廃用症候群の症状と予防法の組合せで誤っているのはどれか。

1

起立性低血圧――離床

2

筋力低下――――神経筋電気刺激

3

骨萎縮―――――機能的電気刺激

4

褥瘡――――――体位変換

5

深部静脈血栓――弾性ストッキング

65

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳血管障害の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1

関節拘縮-モビライゼーション

2

下肢共同運動-ブリッジ運動

3

肩手症候群-ホットパック

4

肩関節亜脱臼-肩関節周囲筋の同時収縮

5

非対称性座位姿勢-体幹装具の作製

広告

86

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

脊髄小脳変性症の症状と対処との組合せで誤っているのはどれか。

1

嚥下障害-とろみ調整食品

2

起立性低血圧-弾性包帯

3

脊髄後索障害-視覚代償

4

四肢失調症-PNF

5

睡眠時無呼吸症候群-口すぼめ呼吸

41

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷の機能残存レベルによって生じうる拘縮で誤っている組合せはどれか。

1

第4頸髄節-肩甲骨挙上

2

第5頸髄節-肩関節外転

3

第6頸髄節-肘関節屈曲

4

第6頸髄節-手関節背屈

5

第7頸髄節-MP関節屈曲

63

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷の機能残存レベルと装具との組合せで適切でないのはどれか。

1

第5頸髄節-手関節背屈装具

2

第7頸髄節-短対立装具

3

第12胸髄節-股継手付き長下肢装具

4

第2腰髄節-長下肢装具

5

第3仙髄節-短下肢装具

83

第49回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

頸髄損傷患者でみられる脊髄ショック期の徴候はどれか。

1

温痛覚解離

2

腱反射亢進

3

痙性四肢麻痺

4

自律神経過反射

5

肛門括約筋反射消失

47

第35回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1

浮腫-弾性包帯

2

尖足-関節可動域訓練

3

肺炎-体位排痰法

4

誤嚥-飲水による嚥下訓練

5

起立性低血圧-傾斜台

広告

40

第47回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

脊髄損傷患者にみられる自律神経過反射について正しいのはどれか。

1

第5胸髄よりも高位の損傷に発生する。

2

下肢挙上で症状は軽減する。

3

起立負荷で生じる。

4

低血圧を呈する。

5

頻脈を呈する。

61

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷の機能残存レベルと生じやすい拘縮との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1

第4頸髄節-肩甲骨下制

2

第5頸髄節-肩関節内転

3

第6頸髄節-肘関節屈曲

4

第6頸髄節-手関節背屈

5

第7頸髄節-手指MP関節屈曲

55

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

頸髄損傷急性期合併症で下肢の関節可動域訓練が禁忌となるのはどれか。

1

無気肺

2

頻脈

3

起立性低血圧

4

尿路感染症

5

深部静脈血栓症

46

第54回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷による対麻痺患者に対して立位・歩行練習を行う目的として誤っているのはどれか。

1

痙縮の減弱

2

褥瘡の予防

3

異常疼痛の抑制

4

骨粗鬆症の予防

5

消化管運動の促進

94

第35回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者において長座位での前後移動の阻害要因でないのはどれか。

1

ハムストリングスの短縮

2

両肘関節屈曲拘縮

3

座位バランス不良

4

手指屈筋の短縮

5

下肢筋の痙縮

広告

64

第41回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な運動との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1

第1腰髄節 - 股関節外転

2

第2腰髄節 - 股関節伸展

3

第3腰髄節 - 膝関節伸展

4

第4腰髄節 - 足関節背屈

5

第5腰髄節 - 足関節底屈

63

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳血管障害に伴いやすい症状と治療の組合せで適切でないのはどれか。

1

痙縮 - リラクセーション

2

肩手症候群 - 星状神経節ブロック

3

肩関節亜脱臼 - アームスリングの装着

4

反張膝 - 下腿三頭筋の筋力増強

5

尖足拘縮 - アキレス腱延長術

54

第38回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

頸髄損傷の急性期合併症として誤っているのはどれか。

1

排尿障害

2

麻痺性イレウス

3

胃潰瘍

4

異所性骨化

5

起立性低血圧

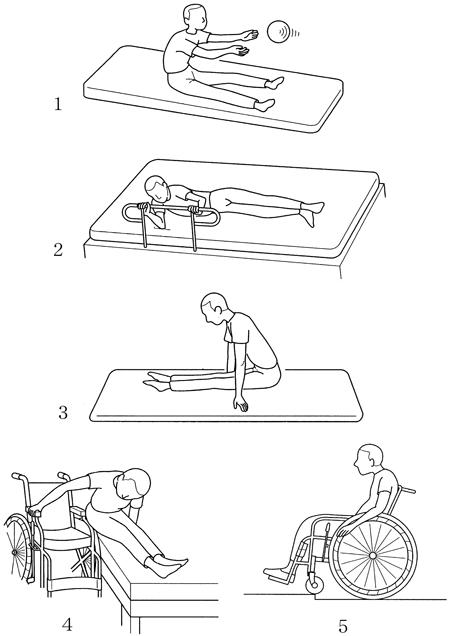

15

第39回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

20歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

68

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

脊髄損傷の異所性骨化で正しいのはどれか。

1

関節周囲に熱感が生じる。

2

麻痺域の小関節に好発する。

3

血清カルシウム値が上昇する。

4

発生すれば関節可動域運動を中止する。

5

血清アルカリフォスファターゼ値が低下する。

広告