第34回午前第50問の類似問題

第37回午前:第59問

高齢者の骨折で少ないのはどれか。

1: 脊椎圧迫骨折

2: 上腕骨外科頸骨折

3: 肘頭骨折

4: 橈骨遠位端骨折

5: 大腿骨頸部骨折

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第74問

鏡視下半月板縫合術後2週目の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 120°屈曲までの膝関節可動域訓練

2: 大腿四頭筋等尺性運動

3: 弾性バンドでハムストリングス強化

4: 膝装具使用

5: T字杖歩行

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第84問

脳卒中片麻痺患者の内反尖足の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の寒冷療法

2: 下腿三頭筋の持続的伸張

3: 下腿三頭筋のタッピング

4: 足関節背屈筋群の電気刺激

5: PNF屈曲・外転・内旋パターンでの促通

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第56問

末梢神経麻痺と治療との組合せで正しいのはどれか。

1: 後骨間神経麻痺 − 手背橈側の知覚再教育

2: 前骨間神経麻痺 − パーティクル・テクスチャーでの脱過敏療法

3: 正中神経高位麻痺 − テノデーシススプリントでのつまみ動作訓練

4: 正中・尺骨神経麻痺 − Thomasスプリントでの把持動作訓練

5: 尺骨神経低位麻痺 − 環・小指深指屈筋の筋再教育

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

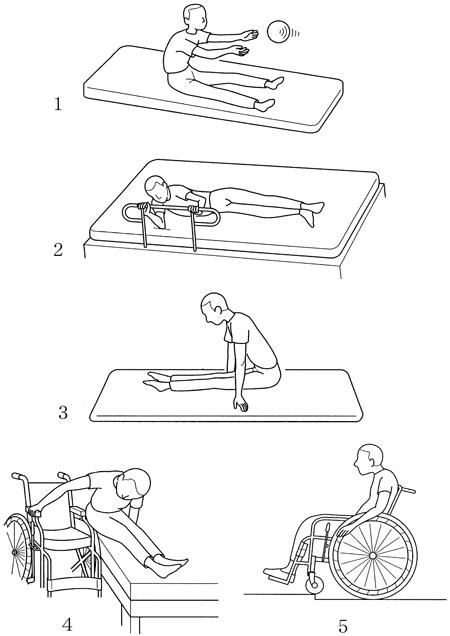

第45回午前:第9問

21歳の男性。脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)。車椅子上での訓練場面を以下に示す。この訓練姿勢と関連のある日常生活動作はどれか。

1: 除圧動作

2: 寝返り動作

3: 足上げ動作

4: ズボン着脱動作

5: プッシュアップ動作

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第4問

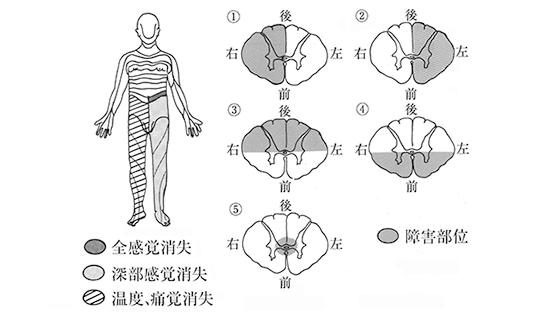

身体図のような感覚障害を呈する場合に考えられる脊髄の障害部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第24問

脊髄小脳変性症に比べて多発性硬化症に特徴的なのはどれか。

1: 痙縮

2: 運動失調

3: 嚥下障害

4: 構音障害

5: 有痛性けいれん

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重となっているが、背屈制限が著しく、外果周囲に組織の肥厚と癒着がある。他動的関節可動域訓練前の物理療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アイシング

2: 水温36℃の渦流浴

3: 連続波で1 MHzの超音波療法

4: 2,450 MHzの極超短波療法

5: 51℃のパラフィン浴

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第31問

熱傷部位と背臥位時の肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: 前頸部 ── 頸部屈曲

2: 腋窩部 ── 肩外転90°

3: 会陰部 ── 両股関節外旋

4: 膝窩部 ── 膝90°屈曲

5: 足背部 ── 底屈位

- 答え:2

- 解説:熱傷の治療肢位は機能的肢位とは別であり、熱傷部位では皮膚組織が破壊されると伸縮性が損なわれ、瘢痕拘縮が生じやすい。そのため、可動域は皮膚線維を伸張した肢位(伸展位)とする。

- 前頸部の場合、頸部を背臥位時に屈曲位を保つと伸展拘縮を生じるため、頸部は伸展位を保つべきであり、選択肢1は正しくない。

- 腋窩部の場合、肩外転90°で腋窩皮膚を伸張するのが正しい治療肢位であるため、選択肢2が正しい。

- 会陰部の場合、両股関節は外転位とし、皮膚に緊張を与えるべきであるが、選択肢3は外旋となっており、正しくない。

- 膝窩部の場合、膝関節は伸展位に保つべきであり、選択肢4の膝90°屈曲は正しくない。

- 足背部の場合、背屈して足関節の底屈拘縮を防ぐべきであり、選択肢5の底屈位は正しくない。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第36問

末梢神経障害における症状で正しい組合せはどれか。2つ選べ。

1: 顔面神経 ― 開眼障害

2: 副神経 ― 肩甲骨挙上障害

3: 橈骨神経 ― 前腕回内障害

4: 閉鎖神経 ― 股関節外転障害

5: 脛骨神経 ― 足関節底屈障害

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第49問

熱傷患者の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 温浴時に関節可動域訓練を併用する。

2: 植皮術直後から関節可動域訓練を行う。

3: ゆっくりした持続的な皮膚の伸張を行う。

4: スプリントの圧迫によってケロイド形成を抑制する。

5: 初期の安静肢位として肩関節外転・外旋位をとらせる。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第95問

絞扼性神経障害と末梢神経との組合せで誤っているのはどれか。

1: 円回内筋症候群-正中神経

2: 肘部管症候群-尺骨神経

3: 手根管症候群-正中神経

4: 梨状筋症候群-坐骨神経

5: 足根管症候群-深腓骨神経

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第90問

神経筋接合部の障害が病態の中心である疾患はどれか。

1: ボツリヌス中毒症

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 急性散在性脳脊髄炎

4: Guillain-Barré症候群

5: Charcot-Marie-Tooth病

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第51問

頸椎症性脊髄症で前方固定術後の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から平行棒内立位訓練を開始する。

2: 頸椎固定装具はマット上訓練では使用しない。

3: 歩行訓練の前に四つ這い訓練を行う。

4: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

5: 頸部筋の短縮に対して伸展方向のストレッチを行う。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第49問

頭部外傷によるびまん性軸索損傷で適切でないのはどれか。

1: バランスの障害がみられる。

2: 四肢の外傷が理学療法の阻害因子になる。

3: 記憶障害のため復学が困難になる。

4: 認知障害の回復は良好である。

5: 行動障害が社会生活上の問題となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第15問

20歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第53問

頸髄損傷レベルとその対応との組合せで適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.第4頸髄節まで機能残存-環境制御装置イ.第5頸髄節まで機能残存-電動車椅子ウ.第6頸髄節まで機能残存-手関節駆動式把持装具 エ.第7頸髄節まで機能残存-BFOオ.第8頸髄節まで機能残存-コックアップスプリント

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第34問

痙縮治療について適切なのはどれか。

1: 内服治療は行わない。

2: 温熱療法は禁忌である。

3: 経皮的電気刺激を行う。

4: ボツリヌス毒素療法は上肢には有効ではない。

5: 下肢筋力増強訓練は痙縮を増悪させるので避ける。

- 答え:3

- 解説:痙縮治療には内服治療、経皮的電気刺激、ボツリヌス療法などがあり、脳卒中治療ガイドラインでもこれらは推奨されている。選択肢の中で適切なものは経皮的電気刺激である。

- 内服治療は痙縮治療の一つであり、ジアゼパムなどの抗痙縮薬が使用されることがある。このため、選択肢1は誤りである。

- 温熱療法は痙縮筋に対して使用されることがあるが、十分な科学的根拠はないとされている。しかし、禁忌とまで言えるほどではないため、選択肢2は誤りである。

- 経皮的電気刺激は痙縮治療の一つであり、末梢の神経-筋を刺激して痙縮を軽減させる効果がある。このため、選択肢3が正しい答えである。

- ボツリヌス毒素療法は上肢にも有効であり、アセチルコリンによる末梢神経-筋の神経伝達を遮断することができる。このため、選択肢4は誤りである。

- 痙縮筋に対しての筋力増強訓練は、相反する筋の共同した収縮によって姿勢保持ができ、随意収縮を促すことを目的に行われることがある。痙縮を増悪させるというわけではないため、選択肢5は誤りである。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第52問

筋萎縮性側索硬化症患者に必要でないのはどれか。

1: 自己導尿セット

2: 手関節固定装具

3: 頭部懸垂型保持装具

4: ベルクロファスナー付き衣服

5: ポータブルスプリングバランサー(PSB)

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第55問

スポーツ外傷と強化すべき筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節前方脱臼 − 肩関節内旋筋

2: 肘関節内側側副靭帯損傷 − 手関節屈筋

3: 膝関節後十字靭帯損傷 − ハムストリングス

4: 反復性膝蓋骨脱臼 − 大腿四頭筋

5: 前距腓靭帯損傷 − 腓骨筋

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する