第37回午前第4問の類似問題

第34回午後:第85問

末梢神経麻痺の症候で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.不随意運動イ.感覚障害ウ.筋萎縮エ.病的反射オ.腱反射亢進

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第29問

内頸動脈系と比べて椎骨脳底動脈系の血流障害でみられやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 複 視

2: 運動失調

3: Broca失語

4: 一過性黒内障

5: 半側空間無視

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第30問

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅳの片麻痺患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: リーチ動作の改善にポータブルスプリングバランサーを用いる。

2: 肩関節の疼痛予防に肩内転位でのポジショニングを指導する。

3: 肩関節亜脱臼を予防するためにアームスリングを作製する。

4: 手関節伸筋の筋再教育に電気刺激療法を用いる。

5: 手指屈筋の痙縮にナックルベンダーを用いる。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第13問

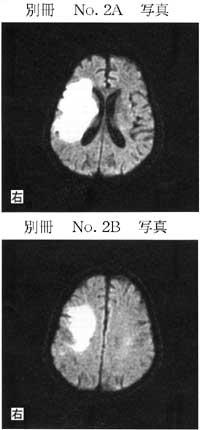

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第9問

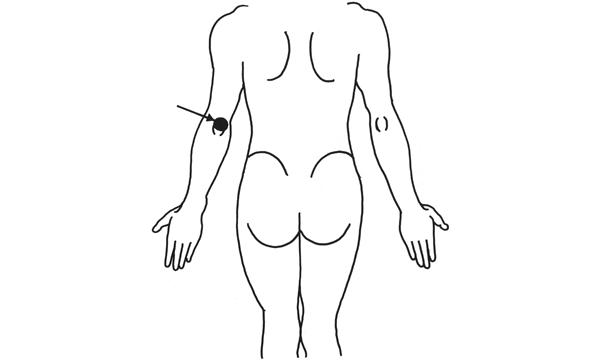

第5頸髄不全四肢麻痺〈ASIA C〉患者の図の矢印の部分に褥瘡ができた。見直すべき動作で考えられるのはどれか。

1: 移乗

2: 座位保持

3: 立ち上がり

4: 起き上がり

5: プッシュアップ

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第20問

7か月の男児。痙直型四肢麻痺。図に示す運動療法の効果で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.頭部のコントロールイ.体幹伸展筋の痙縮抑制ウ.肩甲骨内転筋の痙縮抑制エ.手の正中位動作の学習オ.両下肢伸展の促通

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第8問

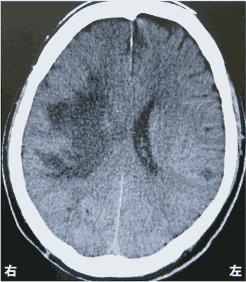

50歳の男性。右利き。脳梗塞発症後2週経過。頭部CTを示す。この患者にみられる状態として考えにくいのはどれか。

1: Gerstmann症候群

2: 左下肢運動麻痺

3: 左上肢感覚低下

4: 左空間無視

5: 身体失認

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第36問

伝い歩きが可能なレベルの脊髄小脳変性症患者で姿勢バランスを崩す危険性が高いのはどれか。

1: 閉脚立位

2: 片膝立ち位

3: 四つ這い位

4: タンデム肢位

5: 踵接地でのしゃがみ位

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

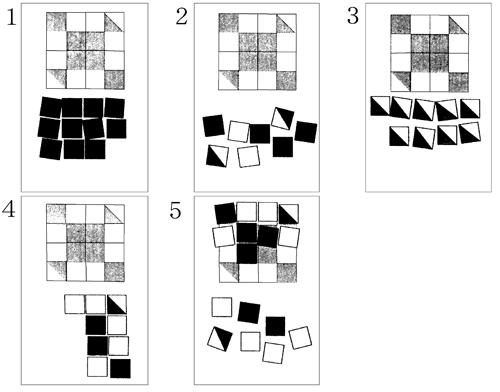

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。この患者で認めにくいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第44問

脊髄小脳変性症患者で、運動範囲が小さく動作が緩慢な状態に対する運動療法として適切なのはどれか。

1: Frenkel体操

2: 重錘負荷を用いたバランス練習

3: 外的リズム刺激による歩行練習

4: 弾性緊縛帯を装着した協調運動

5: PNFを用いた同時筋収縮の促通

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第6問

45歳の男性。3年前に受傷した頸髄損傷による完全四肢麻痺。在宅での訪問リハビリテーションの訓練中に突然激しい頭痛と著明な発汗とを認めた。取るべき対応で適切でないのはどれか。

1: 血圧を測定する。

2: 麻痺部の有害刺激の有無をみる。

3: 膀胱が充満しているかをみる。

4: 下肢を挙上して経過を観察する。

5: 関連する医療機関に連絡する。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第10問

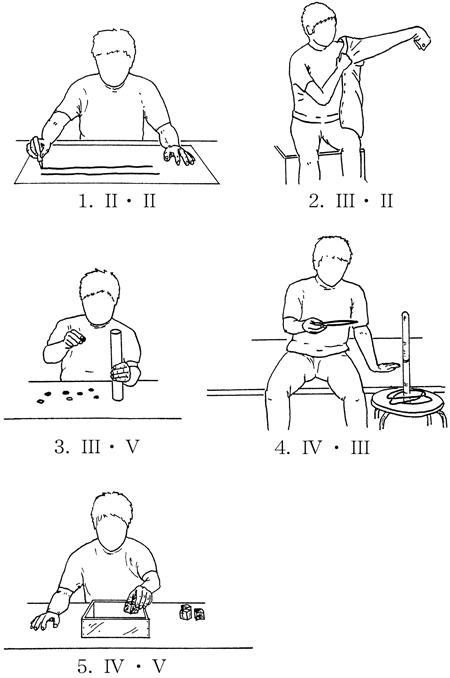

左片麻痺のBrunnstrom法ステージと作業療法との組合せで適切でないのはどれか。ただし、ステージは上肢・手指の順とする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第47問

右大脳半球の広範な脳梗塞の患者にみられるのはどれか。2つ選べ。 ア.頭部が左方向を向いている。イ.視線が左方向に向いている。ウ.皿の食物を左側だけ食べる。エ.車椅子を左側の壁にぶつけやすい。オ.座位時左側に倒れやすい。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第39問

60歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。狭心症の既往がある。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 訓練中は心電図をモニターする。

2: 運動負荷テストによって許容される最大心拍数を決定する。

3: 冷汗、顔面蒼白があれば訓練を中止する。

4: 訓練中に胸骨下部の痛みを訴えたら狭心痛を疑う。

5: 左肩他動運動は狭心痛を誘発する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第72問

脳卒中片麻痺患者にみられる症状で転倒と関連が少ないのはどれか。

1: 痴呆

2: 深部感覚障害

3: 夜間せん妄

4: 視空間失認

5: 失語症

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する