第37回午前第4問の類似問題

第48回午前:第13問

28歳の女性。生来健康であったが、1週前に急に回転性のめまいが出現した。良性発作性頭位眩暈症と診断され、理学療法が開始された。初回評価時には座位は可能であるが立位の保持は不安定であった。非注視下での眼振を認め、姿勢変換時にめまい感が増悪する。この障害を改善するための理学療法で適切なのはどれか。

1: 背臥位での他動的関節可動域運動

2: 外力を加えた座位姿勢の保持練習

3: 座位での頸部回旋運動による前庭刺激

4: 眼振が出現しない姿勢での基本動作練習

5: 杖を用いた歩行練習

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第9問

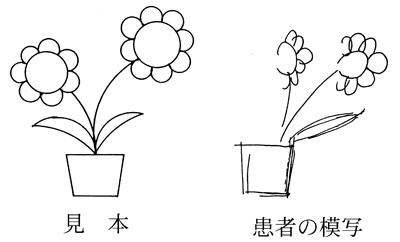

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第14問

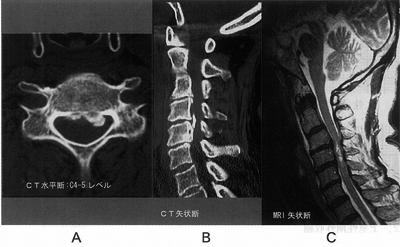

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第39問

脳卒中片麻痺者の応用歩行練習について麻痺側から行う場合が多いのはどれか。

1: エスカレーターに乗るとき

2: 低い障害物をまたぐとき

3: 急なスロープを上るとき

4: 階段を上るとき

5: バスに乗るとき

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第11問

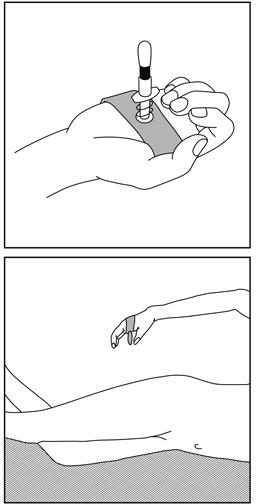

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第91問

機能障害と自助具との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 片側上肢の切断 − プルトップオープナー

2: 両側上肢の切断 − 台付きつめ切り

3: 一側上肢の運動麻痺 − ボタンエイド

4: 体幹バランスの低下 − 補高便座

5: 四肢麻痺 − 呼気スイッチ

- 答え:2 ・5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第24問

脳卒中片麻痺の上肢に対するCI療法〈constraint-induced movement therapy〉で正しいのはどれか。

1: 非麻痺側上肢を拘束する。

2: 理学療法士の近位監視下で行う。

3: 疼痛が少しでもあれば適応とならない。

4: 他動的関節可動域運動を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第18問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切でないのはどれか。

1: リスクを確認する。

2: 病棟での生活状況について情報を得る。

3: 簡易上肢機能検査(STEF)を行う。

4: 精神機能のスクリーニングを行う。

5: 身体機能の検査は負荷にならないものから始める。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第44問

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

1: 片麻痺に対するCI療法

2: 抑うつ状態に対する認知行動療法

3: 弛緩性麻痺に対するボツリヌス毒素療法

4: 歩行障害に対するトレッドミル歩行練習

5: 半側空間無視に対するプリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第12問

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第21問

片麻痺患者の車椅子移乗動作訓練に用いる課題と学習機序との組合せで正しいのはどれか。

1: 速度を変えた立ち上がり動作訓練 — プライミング効果

2: 片麻痺患者の移乗動作のビデオ視聴 — 転移

3: 肘台を想定した方向へのリーチ動作訓練— 内的焦点

4: 絵カードを用いた移乗動作順序の課題分析 — チャンク化

5: 骨盤を手すりへ誘導した非麻痺側荷重訓練 — 多様練習

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルでの損傷による四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位、手すり使用で立ち上がり動作、食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守り。衣服の着脱は介助。自宅内は手すり歩行で移動、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

80歳の女性。多発性脳梗塞。動作の観察から、明らかな運動麻痺はみられないが軽度の感覚障害が予想される。軽度の認知症があり、口頭での詳細な手順の説明は理解しにくい。深部感覚検査として適切なのはどれか。

1: 非検査肢の自動運動による模倣試験

2: 非検査肢の他動運動による模倣試験

3: 検査肢の自動運動による再現試験

4: 検査肢の他動運動による再現試験

5: 関節定位覚(母指探し)検査

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

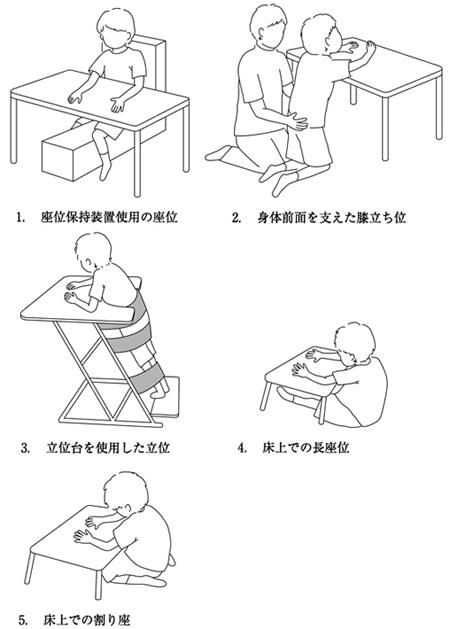

10歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、手で支持すれば座位が可能。わずかな距離は寝返りで移動する。電動車椅子を練習中である。この児が机上で道具の操作を練習する際に、上肢を効果的に使用するための姿勢として最も難易度が高いのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第4問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。この患者に行う評価で必要性が低いのはどれか。

1: RBMT

2: 前頭葉機能検査(FAB)

3: Trail making test(TMT)

4: 標準高次動作性検査(SPTA)

5: Mini mental state examination(MMSE)

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第25問

右延髄背外側部の脳梗塞による障害で認められるのはどれか。

1: 左内反足

2: 右下垂足

3: 右の痛覚脱失

4: 左の深部感覚障害

5: 右下肢の運動失調

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

72歳の男性。頸椎の過伸展損傷により四肢麻痺となった。徒手筋力テストで下肢筋は4、肩・肘・手関節周囲筋は3、手指筋は2であった。考えられる頸髄損傷のタイプはどれか。

1: 前部損傷

2: 後部損傷

3: 中心性損傷

4: 半側損傷(ブラウン・セカール症候群)

5: 完全損傷

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第43問

頭部外傷によるびまん性軸索損傷で誤っているのはどれか。

1: バランスの障害がみられる。

2: 四肢の外傷が理学療法の阻害因子になる。

3: 記憶障害のため復学が困難になる。

4: 認知障害の回復は良好である。

5: 行動障害が社会生活上の問題となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する