第34回午前第59問の類似問題

第57回午前:第48問

認知症患者の運動療法を行うときの対応として適切でないのはどれか。

1: 肯定語で指示する。

2: 患者のペースに合わせる。

3: 同じ動作を繰り返し実施する。

4: 運動を拒否しても説得して行う。

5: 日常慣れ親しんだ動作を利用する。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第76問

疾患と術後理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 頸椎椎間板ヘルニア-頸椎モビライゼーション

2: 反復性肩関節前方脱臼-肩甲下筋ストレッチング

3: 肘部管症候群-手内筋筋力強化

4: コーレス骨折-自己他動的手関節伸展運動

5: 上腕骨頸部(近位部)骨折-コッドマン体操

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第62問

慢性腰痛症に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 運動療法前にホットパックを行う。

2: 間欠的骨盤牽引は局所のマッサージ効果がある。

3: 腰痛体操はストレッチングと腹筋運動とからなる。

4: 背臥位では膝および股関節を屈曲させ骨盤を前傾させる。

5: 物を持ち上げるときは膝関節を十分屈曲して行うように指導する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第60問

脳卒中片麻痺患者の麻痺側の肩の理学療法で正しいのはどれか。

1: 肩関節伸展運動は避ける。

2: 亜脱臼があるときは整復位で行う。

3: 関節可動域訓練では肩甲骨を固定して行う。

4: 麻痺側への寝返りでは麻痺側肩甲骨を内転位にする。

5: 自己介助による上肢挙上運動では反動を用いた方法を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第86問

変形性膝関節症について誤っているのはどれか。

1: 関節軟骨辺縁部に骨棘が認められる。

2: 二次性関節症は外傷後に起こる。

3: 大腿四頭筋に筋力低下がみられる。

4: 疼痛は初期から安静時に認められる。

5: 関節裂隙は狭小化する。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第33問

肩手症候群に対する治療介入で誤っているのはどれか。

1: 温熱療法を併用する。

2: 肩関節の可動域訓練を行う。

3: 手指と手関節との可動域訓練を行う。

4: 肩関節亜脱臼にアームスリングを使用する。

5: 手指に発赤を認めた場合は可動域訓練は禁忌である。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第44問

疾患と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 腰痛症-ウイリアムス体操

2: 失調症-フレンケル体操

3: 五十肩-コッドマン体操

4: 圧迫骨折-ベーラー体操

5: 変形性膝関節症-バージャー・アレン体操

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第40問

回復期の摂食障害患者に対する作業療法で適切でないのはどれか。

1: 他者との関わりを促す。

2: 活動を楽しむ機会を作る。

3: 作業では細部への注意を促す。

4: 失敗から学ぶ経験を重視する。

5: 道具の準備や片付けを行わせる。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第60問

関節可動域を改善させる理学療法で適切でないのはどれか。

1: 持続的伸張

2: CPMの使用

3: 自動介助運動

4: ホールド・リラックス手技

5: レーザー照射

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第48問

関節モビリゼーションで誤っているのはどれか。

1: 関節包内運動の制限は関節の遊び(joint play)の大きさで評価する。

2: 関節包内運動が制限されている場合に適応となる。

3: 関節の遊びが大きい位置で治療を開始する。

4: 治療には緩やかな振幅運動を用いる

5: 複数の関節を同時に治療する。

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第65問

多発性硬化症患者の理学療法で適切なのはどれか。

1: 球後視神経炎では眼帯をして運動療法を行う。

2: 有痛性強直性痙攣に対して超音波療法を行う。

3: Lhermitte徴候に対して神経筋促通手技を行う。

4: Uhthoff現象が出現しないような運動負荷を行う。

5: ステロイドパルス療法では直後から筋力増強運動を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第52問

筋萎縮性側索硬化症患者の食事で適切でないのはどれか。

1: 汁物にはとろみをつける。

2: 煮魚の骨はあらかじめ外しておく。

3: 皿にフードガードを付けてすくいやすくする。

4: 歓談は避けて食事に集中させる。

5: 頭頸部伸展位にして嚥下しやすくする。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第49問

多発性硬化症患者の作業療法評価として適切でないのはどれか。

1: 副腎皮質ステロイド薬投与の有無を知る。

2: 症状の変化に伴いADLを再評価する。

3: 開始にあたり視力に関する情報を得る。

4: 症状の進行によって生じる患者の不安を聞く。

5: 上下肢の筋萎縮の分布を定期的に評価する。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第68問

二分脊椎の理学療法の目的として適切でないのはどれか。

1: 移動能力の獲得

2: 残存機能の向上

3: 麻痺の回復

4: 拘縮の予防

5: 補装具の使用

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第48問

てんかん患者が作業療法中に強直間代発作の重積状態を呈したときの対応として最も優先すべきなのはどれか。

1: 家族に連絡する。

2: 呼吸を確認する。

3: 服薬状況を確認する。

4: 四肢を押さえて固定する。

5: 心電図モニターを装着する。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第39問

認知症患者に対する作業療法の目標で適切でないのはどれか。

1: 場に慣れる。

2: 作業を継続する。

3: 作業工程を覚える。

4: 生活リズムをつくる。

5: 自己のペースを維持する。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

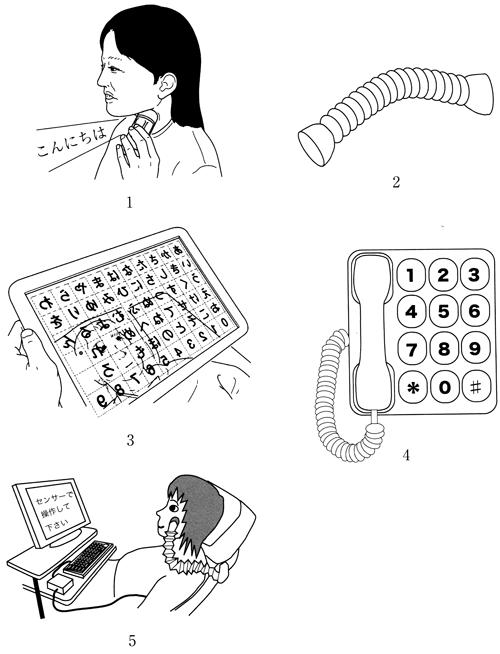

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第91問

神経症性障害患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 心気症を示す患者では、レクリエーションや運動を促す。

2: 不安発作を示すときは、作業の中断を考慮する。

3: 過剰な不安を抱くときは、作業量を増やす。

4: 身体表現性障害では、身体機能改善を優先する。

5: 自己評価が低いときは、達成しやすい作業に変更する。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第51問

頸椎症性脊髄症で前方固定術後の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から平行棒内立位訓練を開始する。

2: 頸椎固定装具はマット上訓練では使用しない。

3: 歩行訓練の前に四つ這い訓練を行う。

4: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

5: 頸部筋の短縮に対して伸展方向のストレッチを行う。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する