第34回午前第59問の類似問題

第41回午前:第13問

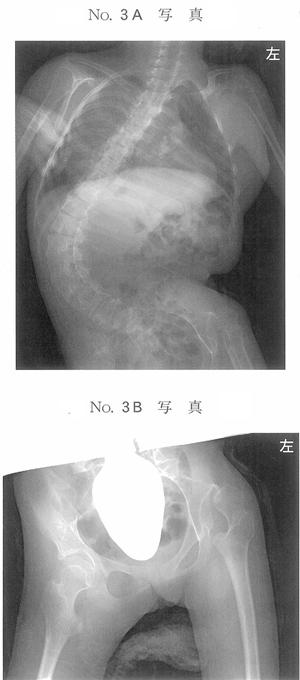

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第45問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症患者とその家族への在宅指導で適切でないのはどれか。

1: 自己導尿

2: 摂食指導

3: 吸引器の取扱い

4: 電動車椅子操作

5: コミュニケーションエイドの使用法

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第13問

60歳の男性。50歳で筋萎縮性側索硬化症を発症し、自宅療養中である。舌を含めた全身に筋萎縮があり、上肢筋の萎縮は高度である。Danielsらの徒手筋力テストで肘・股・膝関節周囲筋3〜4、他は頸部・体幹を含め2。起き上がり動作と歩行とに介助を必要としている。自宅内での適切な移動方法はどれか。

1: 四つ這い移動

2: 標準型車椅子での移動

3: 肘をついてのいざり移動

4: ピックアップ歩行器歩行

5: 杖と装具とを使用した歩行

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第39問

神経筋再教育について正しいのはどれか。

1: 随意運動を促通する。

2: 他動運動を用いることはない。

3: 骨関節障害には適用できない。

4: 意識がない状態でも適用できる。

5: 完全脱神経筋の治療として有効である。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第42問

中等度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 良肢位保持のため、麻痺側の股関節を外旋位とする。

2: 麻痺側の肩関節に対する関節可動域運動は、早期から全可動範囲で行う。

3: 他動的関節可動域運動では、素早く麻痺肢を動かして伸張反射を誘発する。

4: 覚醒した患者では、麻痺の進行が止まっていれば座位訓練を開始する。

5: 非麻痺側の筋力増強訓練は、麻痺の回復を阻害する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第6問

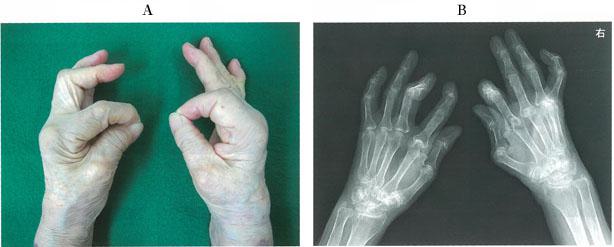

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 箸の使用を禁止する。

2: 家事の量を減らすことを指導する。

3: 上肢に対する筋力訓練は高負荷で行う。

4: 左母指IP関節にサック型固定装具を作製する。

5: 疼痛のある時期の手関節のROM訓練は他動で行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第25問

25歳の男性。上腕骨骨幹部骨折。肘関節を含む固定を5週施行後、肘関節可動域訓練を開始した。その3週後から訓練時、肘関節に疼痛が増加し、熱感と腫脹とが出現した。原因として考えられるのはどれか。

1: 骨折部偽関節

2: 異所性骨化

3: 肘関節強直

4: 肩手症候群

5: 血栓性静脈炎

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第33問

運動失調症患者のADLの工夫で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 重たい靴を選ぶ。

2: 靴下にループをつける。

3: 机の角にクッション材をつける。

4: 食事に長柄フォークを使用する。

5: 上着の更衣にリーチャーを使用する。

- 答え:1 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第3問

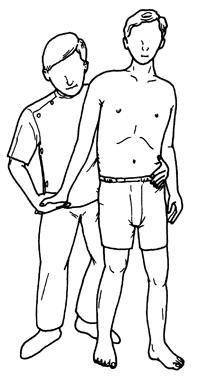

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

1: 幻視の訴えを正す。

2: 身体の活動量を減らす。

3: リズムのある反復動作は避ける。

4: 転倒しやすいことを本人に伝える。

5: 過覚醒を防ぐために照明を暗くする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第77問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症の理学療法プログラムで適切でないのはどれか。

1: 罹患筋の抵抗運動

2: 呼吸・排痰訓練

3: 嚥下指導

4: コミュニケーション手段の獲得

5: 精神心理的サポート

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第3問

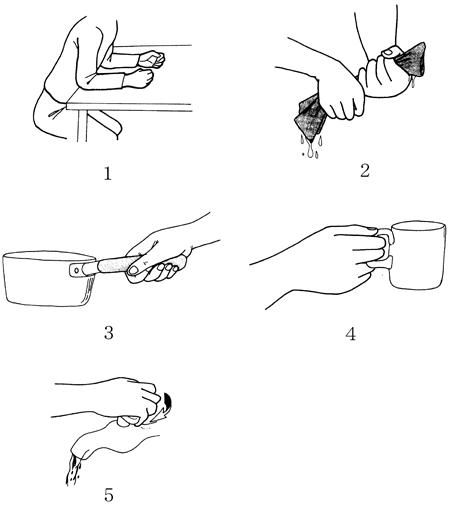

82歳の女性。右利き。手関節脱臼骨折後、手関節掌屈0°、前腕回外10°の可動域制限がある。それ以外の上肢の関節可動域や筋力は保たれている。歯がなく、義歯を装着していない為にきざみ食を箸で食べているが、肩関節外転の代償運動が出現している。「こぼれやすく、口に届きにくい。右手で楽に食べたい」との訴えがある。食事用自助具を示す。適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第33問

関節リウマチ患者に対してスプリントを用いる目的で誤っているのはどれか。

1: 筋力増強

2: 動作の補助

3: 痛みの軽減

4: 炎症の改善

5: 関節アライメントの矯正

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

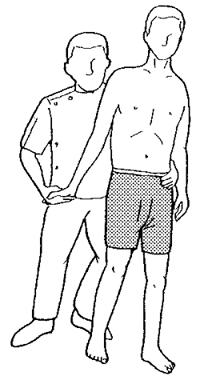

第38回午前:第11問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第96問

高齢者の筋力について誤っているのはどれか。

1: 上肢よりも下肢の筋力低下が大きい。

2: 筋力強化によって筋肥大が期待できる。

3: 筋断面積は経年的に減少する。

4: タイプII線維よりもタイプI線維の萎縮が優位である。

5: 筋力強化の初期効果は運動単位動員の増加による。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

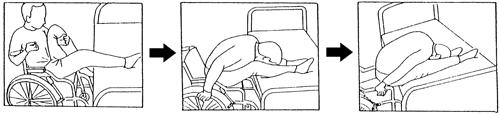

第37回午前:第37問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対して図のような順序でトランスファーの指導を行った。誤っているのはどれか。

1: 肘屈筋で体幹をハンドルに固定する。

2: 肘屈筋で大腿を持ち上げる。

3: 手関節伸筋で下腿をベッドに乗せる。

4: 肘伸筋で身体を前方に移動する。

5: 肩甲骨下制筋で殿部をベッドに押し上げる。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第78問

急性心筋梗塞患者の自宅療養期の運動療法で正しいのはどれか。

1: 心筋負荷量設定には拡張期血圧が良い指標となる。

2: この時期の運動療法によって壊死部の再生が期待できる。

3: 運動強度は最大心拍数のおよそ30%が適している。

4: 下肢の筋力強化は静的収縮の多い種目を選ぶ。

5: 散歩は時間と速度とを決めて行う。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第67問

進行性筋ジストロフィー患者について正しいのはどれか。

1: デュシェンヌ型では在宅療養例が増えつつある。

2: デュシェンヌ型のADLでは手指巧緻動作が問題となる。

3: 肢帯型では成人期の就業が不可能である。

4: 福山型の女性には家族計画の指導が必要である。

5: 筋緊張性ジストロフィー児では就学問題がある。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する