第34回午前第59問の類似問題

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

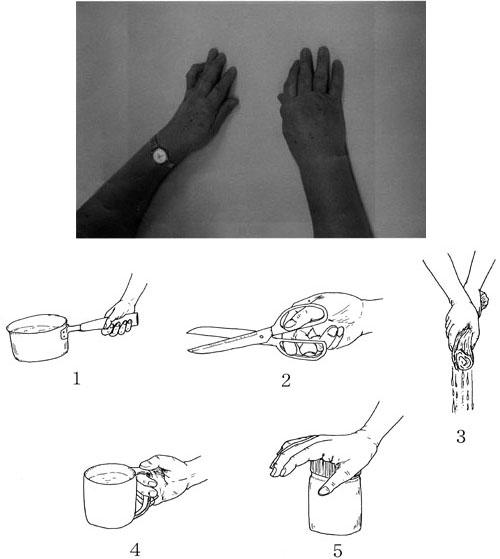

65歳の女性。関節リウマチで外来通院中。上肢の関節可動域制限と手指の変形を認める。手指変形を写真に示す。この患者の生活指導で正しいのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第41問

患者がある方向へ運動しようとする際に、運動を行う直前に理学療法士が反対方向へ徒手的な刺激を加えることで、目的とする運動が誘導されやすくなる。この現象に関与しているのはどれか。

1: 相反抑制

2: 伸張反射

3: 屈曲反射

4: 遠心性模写

5: 作用・反作用の法則

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第33問

関節リウマチ患者に対する生活指導で正しいのはどれか。

1: 枕は高くする。

2: 歩幅は大きくする。

3: 手関節は掌屈位を保つ。

4: 本は眼の高さに置いて読む。

5: 茶碗は指間を拡げて支える。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第38問

60歳の独居女性。慢性関節リウマチを発症し15年経過。両股関節は人工関節置換術を行っているが屋内歩行は自立している。手指の変形が著しく、関節痛が強い。在宅における日常生活・環境整備の指導で適切でないのはどれか。

1: ドアノブ用自助具を利用する。

2: 居室の段差を解消する。

3: 自動洗浄便座を設置する。

4: 買い物に電動車椅子を利用する。

5: 浴室にリフターを設置する。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第71問

脊髄損傷で誤っているのはどれか。

1: 強制的な関節可動域運動は異所性骨化の原因となる。

2: 起立性低血圧は対麻痺よりも四肢麻痺で起こりやすい。

3: 自律神経過反射は第5胸髄節以上の損傷で起こりやすい。

4: 呼吸機能では1秒率は低下するが、%肺活量は正常である。

5: 高位頸髄損傷では消化性潰瘍が起こりやすい。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第37問

廃用症候群における症状と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: 筋萎縮―――――――装具固定

2: 骨萎縮―――――――機能的電気刺激

3: 下腿浮腫――――――安静保持

4: 起立性低血圧――――塩分制限

5: 深部静脈血栓症―――抗凝固療法

- 答え:5

- 解説:廃用症候群は、長期間の安静や不活動によって筋肉や骨が萎縮し、機能が低下する症状です。適切な治療法を選択することが重要です。

- 筋萎縮に対して装具固定は適切ではありません。装具固定は関節を安静に保つために使用されますが、筋萎縮の治療にはダイナミックスプリントのように伸張力を発生できるものが適しています。

- 骨萎縮に対して機能的電気刺激は適切ではありません。機能的電気刺激は運動神経を電気刺激で興奮を調整し、骨格筋の収縮を促すため、筋萎縮の予防や神経-筋の再教育に用いられます。

- 下腿浮腫に対して安静保持は適切ではありません。安静によって筋収縮による血管へのポンプ作用が働かずに浮腫が生じます。適切な治療法は、適度な運動や圧迫療法などです。

- 起立性低血圧に対して塩分制限は適切ではありません。塩分制限は高血圧に対して行われます。廃用が原因の起立性低血圧には、姿勢変化前に下肢を運動させることや弾性包帯等で静脈を軽く圧迫して血圧低下を予防する方法が適切です。

- 深部静脈血栓症に対して抗凝固療法は適切です。ヘパリンなどの抗凝固剤は、トロンビン、プロトロンビンなどの血液凝固因子に作用して血液凝固を妨げるため、不動により生じた血栓を治療するのに有効です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第73問

高齢者が座位で行うぬり絵活動の効果で適切でないのはどれか。

1: 思考・判断力の改善

2: 肩関節可動域の拡大

3: 目と手の協調の改善

4: 手指筋力の増強

5: 座位耐久性の改善

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する