第53回午後第13問の類似問題

第46回午後:第8問

8歳の男児。公園の滑り台から誤って転落して左手をつき、痛みのために救急外来を受診した。左肘関節中枢部に疼痛、腫脹および変形が認められる。初診時の左肘のエックス線写真(A、B)を示す。徒手整復と外固定とによる保存治療後4週のエックス線写真(C、D)を示す。肘関節の自動可動域は伸展−20°、屈曲80°であった。この時点の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 肩関節の振子運動

2: 肘関節の温熱療法

3: 肘関節の自動屈曲伸展運動

4: 肘関節の他動屈曲伸展運動

5: 握力の強化訓練

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

18歳の男性。交通事故後に大腿切断術試行。術直後義肢装着プログラムで誤っているのはどれか。

1: 術直後、ギプス固定に内骨格モジュールシステムを接合

2: 術後1日目、荷重5 kgで歩行器内立位開始

3: 術後3日目、平行棒内立位開始

4: 術後7日目、平行棒内歩行開始

5: 術後14日目、ギプスソケットから吸着ソケットへ変更

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

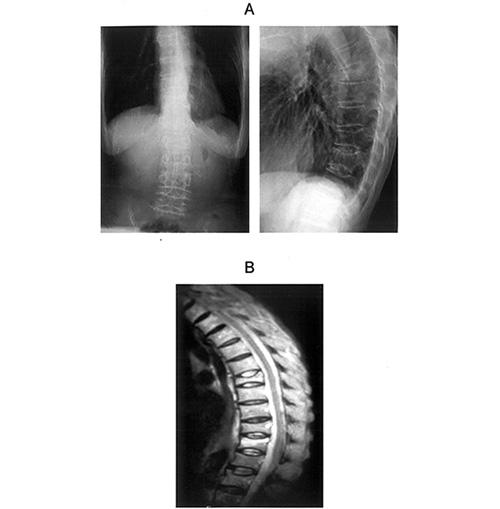

第43回午前:第11問

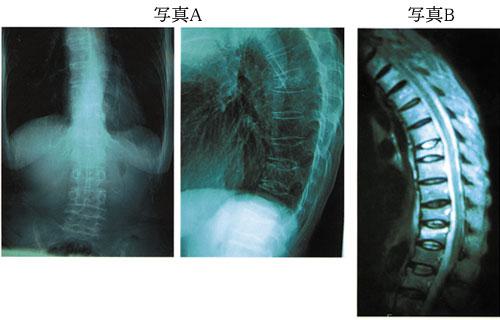

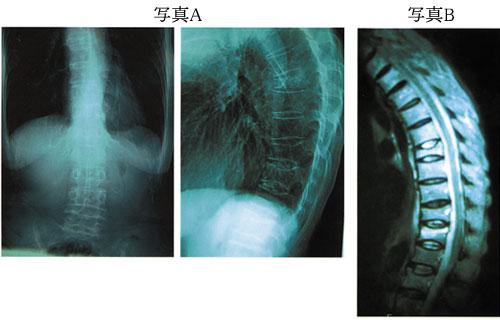

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真(別冊No. 3A)とMRI(別冊No. 3B)とを別に示す。この患者の病態で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 脊椎椎体圧迫骨折

5: 椎間板ヘルニア

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

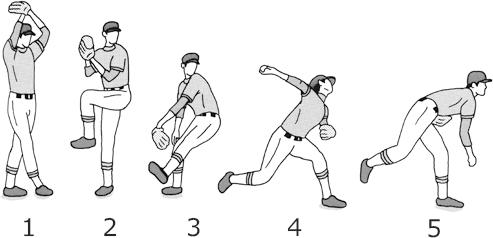

第57回午前:第14問

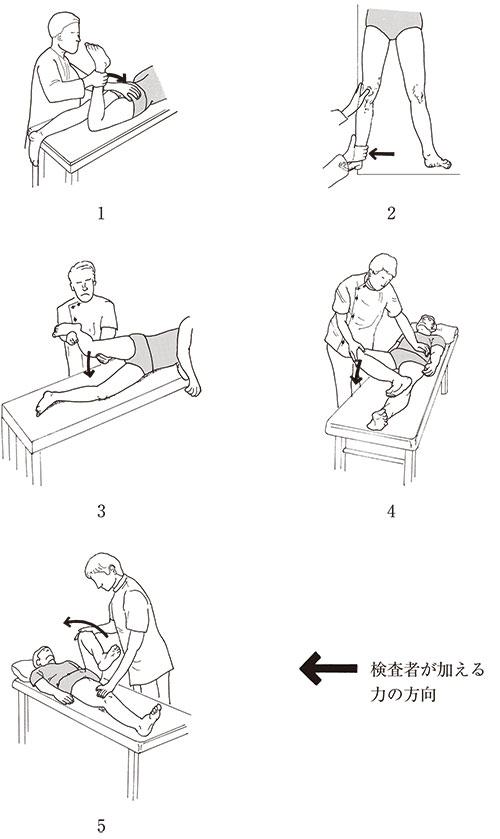

13歳の男子。7歳から野球を始め、中学生から投手となった。投球動作中に右肘に痛みを感じるようになり、病院を受診した。理学療法評価時、肘関節の外反ストレステストを実施したところ、肘関節の内側に疼痛が誘発された。痛みが出現する動作はどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

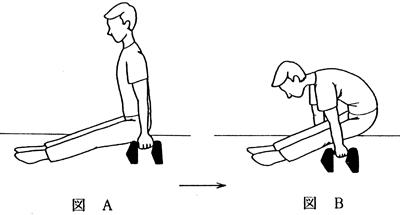

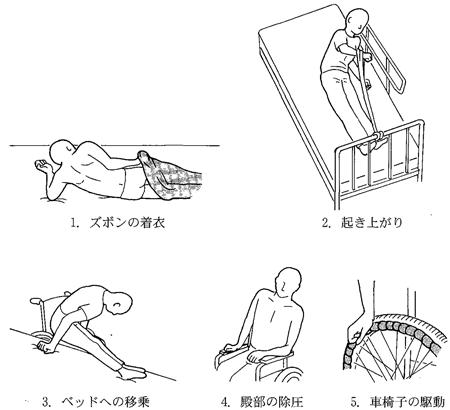

第34回午前:第6問

24歳の男性。脊髄損傷(第6胸髄節まで機能残存)。プッシュアップ動作を図A、図Bに示す。図Aから図Bに移行するときに強く作用する筋はどれか。2つ選べ。ア.上腕三頭筋イ.三角筋ウ.広背筋エ.腹直筋オ.腰方形筋

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

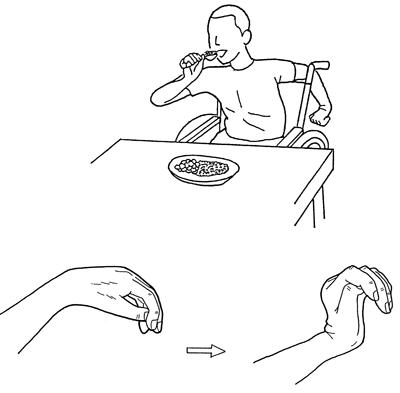

第40回午前:第32問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。図は「手を握ってください」との指示でなされた手の動きである。この動きはどれか。

1: 共同運動

2: 分離運動

3: 連合運動

4: 腱固定作用

5: 把握反射

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第20問

80歳の男性。右大腿骨骨折の手術後4週で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。初回訓練時の理学療法士(PT)と患者との会話を以下に示す。PT①「こんにちは。○○太郎さんですか。担当する理学療法士の△△花子と申します」患者「はい、○○太郎です。よろしくお願いいたします」PT②「交通事故で右の太ももの骨を骨折されて本当に大変でしたね」患者「はい」PT③「骨を固定する手術を受けてから4週間が過ぎましたが、右膝関節拘縮と筋力低下を起こし、歩行障害となっているのですね」患者「まだ足をついてはいけないと言われています」PT④「今日はこれから右膝の関節を柔らかくする運動と足の力を強くする運動、右足に体重を乗せないで歩く練習を行います。関節を曲げるときに少し痛いかもしれませんが、我慢ができないときには遠慮なさらずにおっしゃってください」運動実施〉患者「少し痛いのですが」PT⑤「すみませんでした。もう少し優しく行うように配慮いたします。運動の前に関節を温めておきますと痛みが少なくて済むことがありますので、担当医とよく相談して許可を得るようにいたします」理学療法士の発言で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第6問

40歳の男性。2週間前から腰痛と右殿部から大腿前面にかけてのしびれが生じ、徐々に右下肢の筋力低下を自覚するようになってきた。この患者に行う検査として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第18問

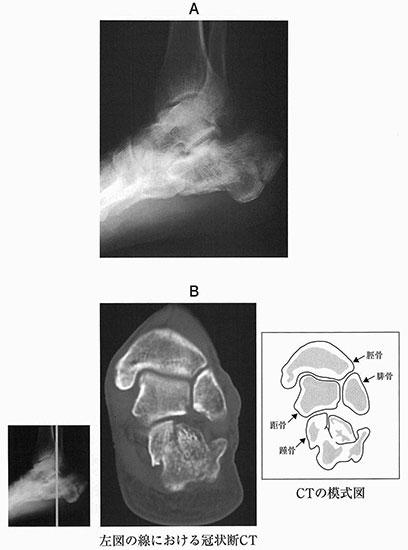

55歳の男性。トラックの荷台(2 m)から転落して受傷した。来院時の足関節エックス線単純写真(A)及び冠状断CTとCTの模式図(B)を別に示す。保存的に加療したとき、今後最も起こりやすい合併症はどれか。

1: 凹足

2: 踵足

3: 内反尖足

4: 変形性関節症

5: 無腐性骨壊死

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

45歳の男性。半年前から左上肢遠位部の脱力、3か月前から左上肢の筋萎縮と右上肢の脱力、さらに最近歩行障害と構音障害を認めるようになり、神経内科で筋萎縮性側索硬化症と診断された。現時点で認められる可能性が高いのはどれか。

1: 褥 瘡

2: 振動覚低下

3: 眼球運動障害

4: 膀胱直腸障害

5: Hoffmann反射陽性

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第12問

13歳の男子。幼少時に血友病Aの診断を受けている。バスケットボールの授業後に右膝の疼痛と腫脹とをきたした。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 左下肢の筋力強化

2: 右膝の良肢位保持

3: 右大腿四頭筋の等尺性筋力強化

4: 右膝の他動的関節可動域訓練

5: 右膝装具の装着

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第13問

10歳の女児。1か月ほど前から運動後に膝の痛みを訴え、膝脛骨結節部に圧痛があった。単純エックス線写真を示す。最も考えられるのはどれか。

1: 腓骨骨折

2: 膝靭帯損傷

3: 膝半月板損傷

4: 第1Köhler病

5: Osgood-Schlatter病

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第38問

49歳の男性。アルコール依存症。40歳から通院でカウンセリングを受けていた。今回、連休中に連続飲酒となり、医師の勧めで専門病院に入院した。入院後、離脱症状が出現した。離脱症状から回復した後、作業療法が処方された。作業療法の初回面接で両足下腿のしびれ感を訴えた。この時期の作業種目で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.散 歩イ.ストレッチ体操ウ.ソフトボールエ.卓 球オ.バレーボール

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第12問

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI写真Bを示す。この患者がベッド上で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側下肢への弾性ストッキングの着用

2: 背臥位で砂のうを用いた両上肢の筋力強化

3: 足関節の底背屈自動運動

4: 重錘バンドを用いた下肢伸展挙上運動

5: コルセットを装着しての背臥位での殿部挙上運動

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

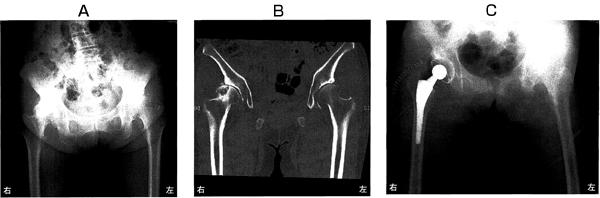

第45回午前:第6問

64歳の女性。10年前から歩行時に右股関節痛を生じ、徐々に増悪して歩行が困難となったため後外側アプローチによる人工股関節置換手術を受けた。術前の股関節部エックス線写真(A)、骨盤部CT(B)および術後の股関節部エックス線写真(C)を別に示す。術前に認められないのはどれか。

1: 骨囊胞

2: 骨棘形成

3: 臼蓋底の肥厚

4: 特発性骨壊死

5: 関節裂隙狭小化

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第33問

20歳の男性。大学でラグビーの練習中に頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)となった。受傷後3か月の理学療法指導で誤っているのはどれか。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

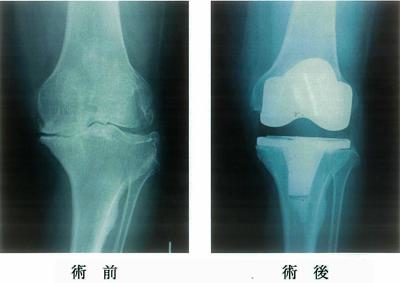

第44回午前:第12問

74歳の女性。5年前から左膝痛が出現し、徐々に増悪して歩行が困難となったため左膝の手術を受けた。術前と術後のエックス線写真を示す。術前の所見で認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 骨棘形成

2: 骨融解像

3: 外反膝変形

4: 特発性骨壊死

5: 関節裂隙の狭小化

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

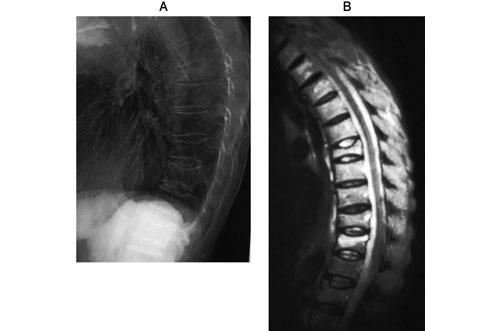

第56回午前:第12問

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI T2強調像Bとを示す。この患者の病態で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第9問

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真(A)とMRI(B)を示す。この患者の病態はどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

30歳の男性。膝前十字靭帯損傷で再建術後4週経過。膝蓋骨遠位部で深さ1 cmの部位に癒着を認める。超音波療法で誤っているのはどれか。

1: 連続波を使用する。

2: 照射面積は導子面積の6倍以内とする。

3: 導子の速度は1~2 cm/秒で行なう。

4: 水中照射法が可能である。

5: 周波数は3 MHzを使用する。

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する