第52回午前第83問の類似問題

第55回午前:第6問

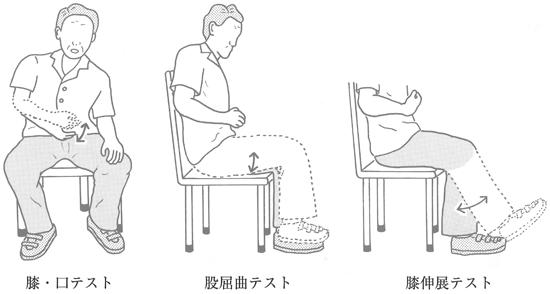

脳卒中機能評価法〈SIAS〉の麻痺側運動機能テストの様子を図に示す。関節拘縮がない場合、3つのテストの合計点はどれか。

1: 5点

2: 6点

3: 7点

4: 8点

5: 9点

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第6問

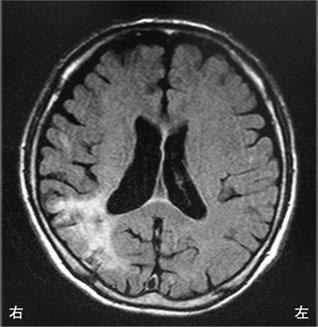

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。この患者が基本動作練習を開始した際に観察されるのはどれか。

1: 左側からの方が起き上がりやすい。

2: 座位練習で右手を支持に使うことができない。

3: 立位保持では両下肢に均等に荷重ができる。

4: 車椅子駆動の際に廊下の左壁によくぶつかる。

5: 練習を繰り返しても装具装着の手順を間違える。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第32問

高齢者の身体機能評価結果で転倒リスクが最も高いのはどれか。

1: 膝関節90°屈曲位等尺性伸展筋力 ── 20 kgf

2: Timed Up and Go Test〈TUG〉 ── 20秒

3: Berg Balance Scale〈BBS〉 ── 23点

4: 片脚立位テスト(開眼) ── 60秒

5: Functional reach test ── 30 cm

- 答え:2

- 解説:この問題では、高齢者の身体機能評価結果から転倒リスクが最も高いものを選ぶ必要があります。選択肢には、膝関節伸展筋力、Timed Up and Go Test(TUG)、Berg Balance Scale(BBS)、片脚立位テスト(開眼)、Functional reach test(FRT)の5つの評価があります。

- 膝関節90°屈曲位等尺性伸展筋力の20 kgfは、体重比(kgf/kg)35%以下で転倒リスクが高いとされていますが、この問題では体重が与えられていないため、転倒リスクを正確に評価することができません。

- Timed Up and Go Test(TUG)の20秒は、13.5秒以上で転倒リスクが高く、20秒以上では日常生活で要介助となるため、この選択肢が最も転倒リスクが高いと判断できます。

- Berg Balance Scale(BBS)の23点は、0~20点でバランス障害と転倒リスクが高いとされていますが、21~40点は許容範囲内であり、転倒リスクは選択2よりも低いと考えられます。

- 片脚立位テスト(開眼)の60秒は、15秒以下で転倒の危険が高まるとされていますが、60秒はその基準を大幅に上回っており、転倒リスクは低いと判断できます。

- Functional reach test(FRT)の30 cmは、高齢者で15 cm以下で転倒の危険性が高まるとされていますが、30 cmはその基準を上回っており、転倒リスクは低いと判断できます。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第25問

心筋梗塞の既往と拘束性呼吸障害とを有する患者にDanielsらの徒手筋力テストを行う際に、呼吸や血圧への影響が少ないのはどれか。ただし、検査は段階4以上とする。

1: 肩関節屈曲

2: 肘関節屈曲

3: 股関節屈曲

4: 股関節外転

5: 膝関節屈曲

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第43問

頭部外傷によるびまん性軸索損傷で誤っているのはどれか。

1: バランスの障害がみられる。

2: 四肢の外傷が理学療法の阻害因子になる。

3: 記憶障害のため復学が困難になる。

4: 認知障害の回復は良好である。

5: 行動障害が社会生活上の問題となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第18問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺。発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにII。左肩関節には1横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。座位は不安定で、体幹は患側前方へ傾く。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 患側下肢の随意運動の促通

2: 患側片肘立ちからの起き上がり練習

3: 座位での健側上肢体重支持の練習

4: 座位で両側への重心移動練習

5: 長下肢装具を用いた平行棒内立位練習

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第21問

Danielsらの徒手筋力テストで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 痙縮筋に対して適用できる。

2: 顔面の筋は4段階で評定する。

3: 体幹の筋は6段階で評定する。

4: 筋力3以下の段階付けの信頼性は高い。

5: 筋力3は抑止(ブレーク)テストを用いる。

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第97問

ダニエルスらの徒手筋力テストで正しいのはどれか。

1: 5段階の順序尺度による測定法である。

2: 顔面筋は4段階で機能評価する。

3: 筋力2(Poor)は抑止(ブレーク)テストで行う。

4: 筋力4(Good)以上は信頼性が高い。

5: 痙縮筋に対しても適用できる。

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第33問

疾患と診断に有用な整形外科的検査法の組合せで正しいのはどれか。

1: アキレス腱断裂 ― Thompsonテスト

2: 三角靱帯断裂 ― 足関節内反ストレステスト

3: 前十字靱帯断裂 ― 膝後方引き出しテスト

4: 半月板断裂 ― 膝外反ストレステスト

5: 腓腹筋断裂 ― 下肢伸展挙上テスト

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第74問

多発性硬化症の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩行障害に対して早期から装具を作製する。

2: 視野欠損に対して照明などの環境整備を行う。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 筋力低下に対して1RMを反復し強化する。

5: 運動失調に対して重錘を負荷して訓練を行う。

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第44問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で運動方向と移動軸との組合せで誤っているのはどれか。

1: 足関節背屈 - 第5中足骨

2: 頸部回旋 - 鼻梁と後頭結節を結ぶ線

3: 頸部屈曲 - 外耳孔と頭頂を結ぶ線

4: 前腕回外 - 手指を伸展して手背面

5: 股関節屈曲 - 大腿骨

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第30問

第VII脳神経の検査はどれか。

1: 眼球運動

2: 眼輪筋筋力

3: 咀嚼筋力

4: 調節反射

5: 軟口蓋反射

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第24問

脊髄性失調の徴候はどれか。

1: Babinski徴候

2: Hoover徴候

3: Kernig徴候

4: Myerson徴候

5: Romberg徴候

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第2問

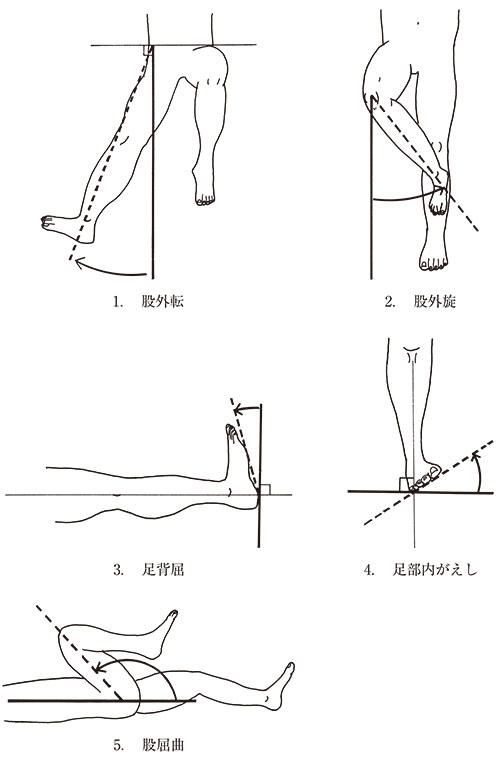

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

1: 股外転

2: 股外旋

3: 足背屈

4: 足部内がえし

5: 股屈曲

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第33問

脳卒中による片麻痺Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの患者における治療について正しいのはどれか。

1: 緊張性頸反射を利用する。

2: 立位時は麻痺側下肢に荷重を促す。

3: 長下肢装具使用による歩行訓練を行う。

4: 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う。

5: 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる。

- 答え:2

- 解説:この問題では、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの脳卒中患者における適切な治療方法を選択することが求められています。正しい選択肢は、立位時に麻痺側下肢に荷重を促すことです。

- 緊張性頸反射を利用する方法は、このケースには適切ではありません。緊張性頸反射は、頸部の筋緊張を利用して運動を促す方法であり、上肢や手指の機能改善には直接的な効果がありません。

- 立位時は麻痺側下肢に荷重を促すことが正しい治療方法です。これにより、麻痺側下肢の筋力や関節可動域の改善が期待できます。

- 長下肢装具使用による歩行訓練は、下肢の機能がさらに低下している患者に適用されることが多いため、このケースでは適切ではありません。

- 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う方法は、筋力の向上を目的とした治療法ですが、このケースでは適切ではありません。上肢の機能改善には、より機能的な運動やタスク指向訓練が適切です。

- 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる方法は、CI療法と呼ばれますが、このケースでは適切ではありません。CI療法は手指の随意伸展が可能な患者に適用されるため、手指の機能が低下しているこのケースには不適切です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第44問

脊髄小脳変性症患者で、運動範囲が小さく動作が緩慢な状態に対する運動療法として適切なのはどれか。

1: Frenkel体操

2: 重錘負荷を用いたバランス練習

3: 外的リズム刺激による歩行練習

4: 弾性緊縛帯を装着した協調運動

5: PNFを用いた同時筋収縮の促通

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第49問

頭部外傷によるびまん性軸索損傷で適切でないのはどれか。

1: バランスの障害がみられる。

2: 四肢の外傷が理学療法の阻害因子になる。

3: 記憶障害のため復学が困難になる。

4: 認知障害の回復は良好である。

5: 行動障害が社会生活上の問題となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第43問

前大脳動脈閉塞で生じやすいのはどれか。2つ選べ。 ア.手の把握反射イ.上肢より下肢に強い運動障害ウ.ウェルニッケ失語エ.同名半盲オ.半側空間無視

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第26問

びまん性軸索損傷の患者で正しいのはどれか。

1: 運動失調は呈さない。

2: 認知障害の回復は良好である。

3: 四肢、体幹の外傷の合併は少ない。

4: 四肢、体幹の関節拘縮を生じやすい。

5: 社会的行動異常が生活上において問題となる。

- 答え:5

- 解説:びまん性軸索損傷は、脳の神経細胞の軸索が広範囲に損傷する病態で、運動麻痺、不随意運動、小脳失調、高次脳機能障害などの症状が現れる。社会的行動異常が生活上の問題となることが多い。

- 選択肢1は間違いです。びまん性軸索損傷の慢性期には、運動麻痺、不随意運動、小脳失調などの運動失調が認められることがあります。

- 選択肢2は間違いです。びまん性軸索損傷では、広範囲に軸索が損傷されるため、認知機能の回復は不良であり、注意障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語症、失行症、失認症などの高次脳機能障害が遷延しやすいです。

- 選択肢3は間違いです。びまん性軸索損傷を含む外傷性脳損傷の原因は、若年者では交通事故、高齢者では転倒、転落が多いため、四肢や体幹の外傷を合併することが多いです。

- 選択肢4は間違いです。びまん性軸索損傷で運動麻痺を生じることはあるが、一般には目立ちにくい。四肢や体幹の関節拘縮が生じることは少ないです。

- 選択肢5は正しいです。びまん性軸索損傷では、社会的行動障害・異常がみられることが多く、脱抑制によって暴力や暴言を認めたり、独特のこだわりを認めたりする傾向があります。これが生活上の問題となることが多いです。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する