第47回午後第34問の類似問題

第37回午前:第43問

手関節筋群の同時収縮(固定)を最も必要としない活動はどれか。

1: 生タマゴをかきまぜる。

2: すりこぎでゴマをする。

3: コーヒーミルをひく。

4: パン生地をこねる。

5: おにぎりを作る。

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第97問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で測定する運動方向と移動軸との組合せで誤っているのはどれか。

1: 頸部屈曲-外耳孔と頭頂を結ぶ線

2: 肩関節伸展-上腕骨

3: 肩関節内旋-尺骨

4: 肘関節屈曲-尺骨

5: 手関節尺屈-第3中手骨

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第26問

関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩水平伸展―― 30°

2: 肘屈曲――――120°

3: 手背屈―――― 50°

4: 股内転―――― 30°

5: 足底屈―――― 45°

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)が正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは肩水平伸展―― 30°と足底屈―――― 45°です。

- 肩水平伸展(水平外転)の基本軸は肩峰を通る矢状面への垂直線、移動軸は上腕骨であり、肩関節は90°外転位とします。参考可動域は30°で正しいです。

- 肘屈曲の基本軸は上腕骨、移動軸は橈骨であり、前腕は回外位にて実施します。しかし、参考可動域は145°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 手背屈の基本軸は橈骨、移動軸は第2中手骨であり、前腕は中間位とします。しかし、参考可動域は70°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 股内転の基本軸は両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線、移動軸は大腿中央線(上前腸骨棘より膝蓋骨中心を結ぶ線)であり、背臥位で骨盤を固定し、下肢は外旋しないようにします。また、反対側の下肢を屈曲挙上し、その下を通して内転させます。しかし、参考可動域は20°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 足底屈の基本軸は腓骨への垂直線、移動軸は第5中足骨であり、膝関節屈曲位で行います。参考可動域は45°で正しいです。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第72問

手術と等張性筋力増強訓練の対象となる筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 人工股関節置換術-股内転筋群

2: 人工膝関節置換術-大腿四頭筋

3: 肩腱板再建術-三角筋

4: 足関節外側靱帯再建術-長・短腓骨筋

5: 大腿骨頸部外側骨折内固定術-中殿筋

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第55問

スポーツ外傷と強化すべき筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節前方脱臼 − 肩関節内旋筋

2: 肘関節内側側副靭帯損傷 − 手関節屈筋

3: 膝関節後十字靭帯損傷 − ハムストリングス

4: 反復性膝蓋骨脱臼 − 大腿四頭筋

5: 前距腓靭帯損傷 − 腓骨筋

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第3問

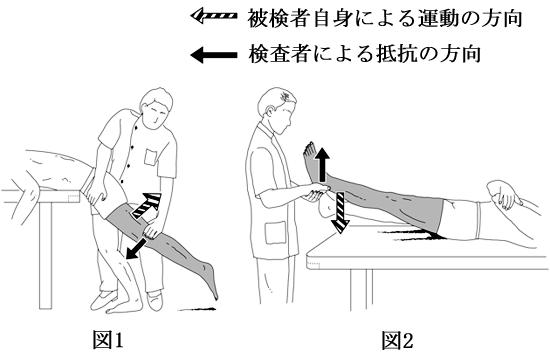

Danielsらの徒手筋力テスト(股関節伸展の検査)を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 図1の肢位で段階2を検査できる。

2: 図1は大殿筋のみを分離して伸展力を検査している。

3: 図1は股関節屈曲拘縮がある場合のための変法である。

4: 図2の方法では両側同時に検査する。

5: 図2の方法では段階5~段階2まで検査できる。

- 答え:3 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第1問

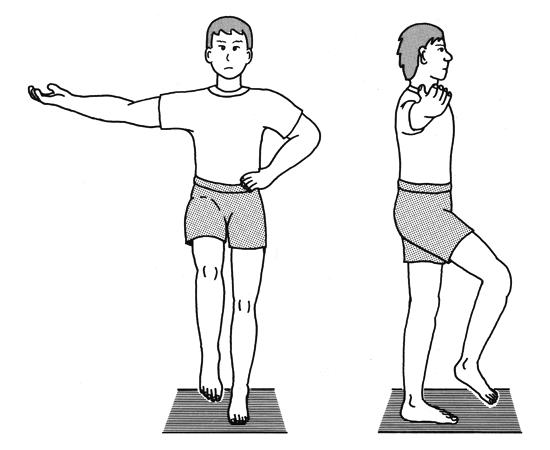

可動域制限のない患者に図のような肢位をとらせたところ5秒間保持できた。Danielsらの徒手筋力テストにおける段階3以上と推測できる筋はどれか。

1: 左三角筋中部線維

2: 右上腕二頭筋

3: 左中殿筋

4: 右腸腰筋

5: 右前脛骨筋

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第61問

反射性交感神経性ジストロフィー患者の急性期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 弾性包帯による浮腫の軽減

2: 自動運動による可動域の改善

3: 温熱療法による疼痛の軽減

4: 経皮的電気刺激による鎮痛

5: 重りを用いた筋力増強

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第15問

32歳の男性。筋強直性ジストロフィー。手指を強く握ると筋強直のために開くのに時間がかかる。側頭部と頬部の筋萎縮と閉口障害を認める。筋力はMMTで頸部2、肩関節周囲2、肘関節周囲2、手指3、股関節周囲2、膝関節周囲2、足関節周囲1で、立位になればかろうじて短距離歩行可能である。労作時に動悸や呼吸苦の自覚はなく、SpO2の低下を認めない。正しいのはどれか。

1: ROM運動は筋強直に抵抗して行う。

2: 食事は咀嚼回数を減らす形態にする。

3: 等尺性収縮による筋力増強は行わない。

4: アンビューバックを活用した呼吸練習を行う。

5: 下肢装着型の補助ロボット導入は有効でない。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

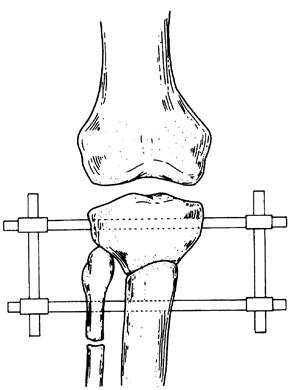

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第72問

基本肢位からの股関節の運動について正しいのはどれか。

1: 屈曲時に腸脛靱帯は緊張する。

2: 伸展時に坐骨大腿靱帯は緊張する。

3: 外転時に大腿骨頭靱帯は緊張する。

4: 内旋時に恥骨大腿靱帯は緊張する。

5: 屈曲時に腸骨大腿靱帯は緊張する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第50問

運動方向と代償運動を起こす筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節屈曲-上腕二頭筋

2: 肩関節外旋-円回内筋

3: 母指内転-長母指屈筋

4: 股関節外転-大腿筋膜張筋

5: 膝関節屈曲-薄筋

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

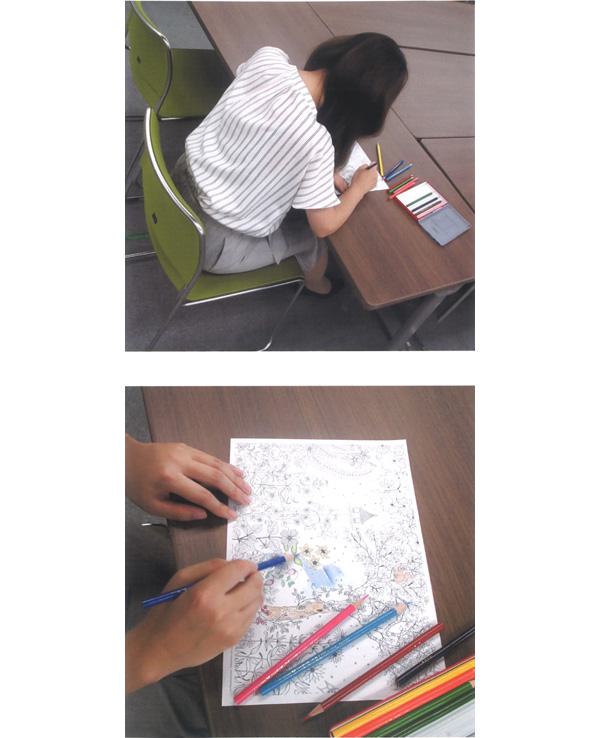

第54回午前:第2問

作業場面を示す。この作業分析で正しいのはどれか。

1: 絵画と比べて自由度が高い。

2: いつでも作業を中断・再開できる。

3: 情緒反応として攻撃性が出現しやすい。

4: 主とした関節運動は手関節屈曲・伸展である。

5: 肩関節筋力増強を目的に作業を段階付けることができる。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第46問

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲの片麻痺患者。ステージⅣを目標とした上肢運動で正しいのはどれか。

1: 肘関節伸展位で上肢を頭上まで挙上

2: 肘関節屈曲90°での前腕の回内と回外

3: 肘関節伸展・前腕回内位で肩関節外転90°

4: 肘関節屈曲と同時に肩関節の屈曲・内転

5: 肘関節伸展と屈曲運動を20秒間に10回反復

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第41問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動と基本軸との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯挙上 − 第7頸椎棘突起を通る水平線

2: 肩関節水平屈曲 − 肩峰を通る矢状面への垂直線

3: 手関節伸展 − 尺 骨

4: 母指中手指節関節屈曲 − 第1中手骨

5: 第2指外転 − 第2中手骨延長線

- 答え:2 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第70問

股関節について正しいのはどれか。

1: 関節窩には骨頭の1/3が入る。

2: 臼蓋角は成人の方が小児よりも大きい。

3: 運動範囲は内転の方が外転よりも大きい。

4: 大腿骨頭靱帯は内転時に緊張する。

5: 恥骨筋の収縮は外旋を制限する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第24問

40歳の男性。機械による手指屈筋腱断裂。術後、手関節掌屈位30°、MP関節屈曲位50°及びPIP・DIP関節ともに完全伸展位で4週間固定後、作業療法を開始した。固定中も手指屈筋の自動運動は行っていた。開始時の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 上肢帯の粗大運動

2: 手関節背屈筋の自動運動

3: 手関節屈筋の抵抗運動

4: MP関節伸展の等尺性運動

5: PIP・DIP関節の個別の関節可動域訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第55問

多発性筋炎患者への指導・対応で必要性が低いのはどれか。

1: 手指の巧緻動作訓練

2: 体幹筋の筋力維持訓練

3: 心肺機能維持の軽作業

4: 活動期における安静

5: 活動期における良肢位保持

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第50問

関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節伸展-50°

2: 肘関節屈曲-145°

3: 手関節背屈-90°

4: 膝関節屈曲-130°

5: 足関節底屈-45°

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する