第47回午後第34問の類似問題

第43回午前:第61問

上腕義手使用者の訓練で適切でないのはどれか。

1: 肩甲帯の可動域訓練を行う。

2: つまみ動作は硬い物から軟らかい物へと進める。

3: 肘ロックを解除して手先を開閉する練習を行う。

4: 応用訓練として革細工や折り紙などの両手動作を行う。

5: 切断肢が利き手の場合、非利き手での書字訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第42問

Danielsらの徒手筋力テストでみられる代償運動と筋との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肘関節屈曲 − 肘 筋

2: 手関節掌屈 − 浅指屈筋

3: 股関節屈曲 − 大腿二頭筋

4: 膝関節伸展 − 大腿筋膜張筋

5: 足関節背屈 − 後脛骨筋

- 答え:2 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第25問

25歳の男性。上腕骨骨幹部骨折。肘関節を含む固定を5週施行後、肘関節可動域訓練を開始した。その3週後から訓練時、肘関節に疼痛が増加し、熱感と腫脹とが出現した。原因として考えられるのはどれか。

1: 骨折部偽関節

2: 異所性骨化

3: 肘関節強直

4: 肩手症候群

5: 血栓性静脈炎

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第51問

頸椎症性脊髄症で前方固定術後の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から平行棒内立位訓練を開始する。

2: 頸椎固定装具はマット上訓練では使用しない。

3: 歩行訓練の前に四つ這い訓練を行う。

4: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

5: 頸部筋の短縮に対して伸展方向のストレッチを行う。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第42問

膝関節前十字靱帯再建術後3日経過した時点で行う理学療法として適切でないのはどれか。

1: ゴムチューブを利用した膝伸展運動

2: 膝装具装着下での自動介助運動

3: CPMを用いた関節可動域練習

4: ハーフスクワット

5: アイシング

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第64問

正しいのはどれか。

1: 深指屈筋を伸張するためには、手関節掌屈位で指関節を伸展する。

2: 円回内筋を伸張するためには、肘屈曲位で前腕を回外する。

3: 大腿筋膜張筋を伸張するためには、股伸展位で内転・外旋する。

4: 大腿直筋を伸張するためには、股屈曲位で膝を十分に屈曲する。

5: ハムストリングスを伸張するためには、股伸展位で膝関節を伸展する。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第1問

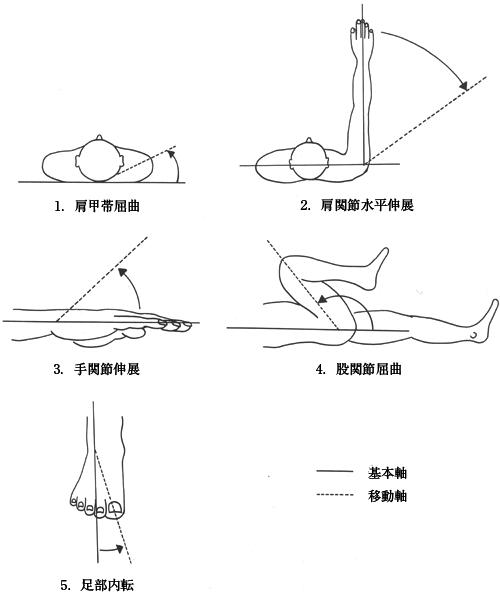

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

1: 肩甲帯屈曲

2: 肩関節水平伸展

3: 手関節伸展

4: 股関節屈曲

5: 足部内転

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第33問

肩関節の関節可動域が屈曲100°、伸展10°、外転60°、外旋5°、内旋45°の肩関節周囲炎患者で障害されやすい動作はどれか。

1: 洗顔動作

2: 結髪動作

3: 靴下の着脱

4: 爪切り動作

5: 歯磨き動作

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第63問

人工股関節の術後理学療法で誤っているのはどれか。

1: 脱臼予防について指導する。

2: 足関節の底・背屈運動を行う。

3: プーリーを利用して股関節屈曲・内転運動を行う。

4: 中殿筋を中心に筋力強化を行う。

5: セメントを使用した場合、早期に歩行訓練を開始する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

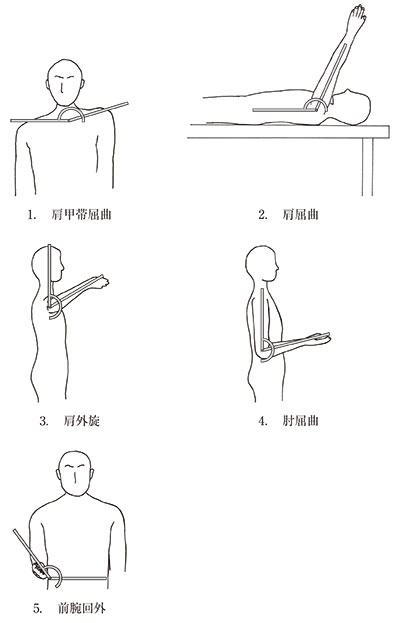

第51回午前:第1問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しい方法はどれか。

1: 肩甲帯屈曲

2: 肩屈曲

3: 肩外旋

4: 肘屈曲

5: 前腕回外

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で、立位または座位で頭上から投影して測定するのはどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯伸展

2: 肩伸展(後方挙上)

3: 肩水平屈曲

4: 肘屈曲

5: 前腕回内

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第67問

変形性膝関節症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 関節痛の軽減のため温熱療法を行う。

2: 膝内側痛の軽減のため靴に内側ウェッジを作製する。

3: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

4: 屈曲拘縮軽減のためハムストリングスの伸張を行う。

5: 関節の荷重軽減のため杖を使用する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第93問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で測定する運動方向と移動軸との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩甲帯挙上-肩峰と胸骨上縁とを結ぶ線

2: 肩関節水平屈曲-上腕骨

3: 肩関節外旋-尺 骨

4: 肘関節伸展-橈 骨

5: 手関節背屈(伸展)-第3中手骨

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第65問

高齢者の骨折の作業療法で適切でないのはどれか。

1: コーレス骨折では手関節固定直後から手指自動運動を指導する。

2: 上腕骨頸部骨折のハンギングキャスト法では骨癒合まで安静を指示する。

3: 脊椎圧迫骨折では背筋を促通する作業種目を選択する。

4: 膝蓋骨骨折の膝伸展位ギプス固定時には体重負荷による歩行を指導する。

5: 大腿骨頸部骨折では住環境整備を指導する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第44問

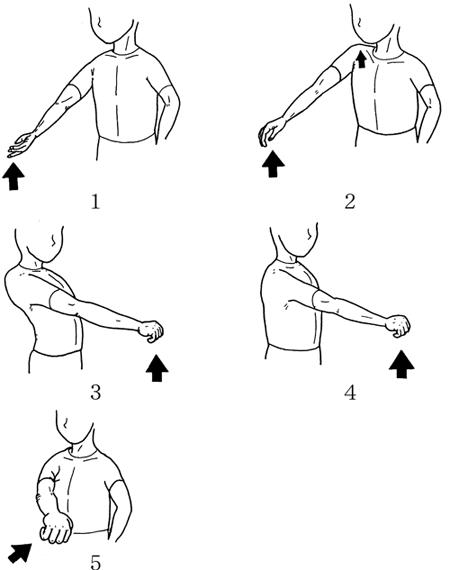

上肢帯の運動で誤っているのはどれか。

1: 肩甲骨は胸鎖関節を支点に動く。

2: 肩甲骨の回旋運動は烏口上腕靭帯で制限される。

3: 肩屈曲運動に伴い肩甲骨は上方回旋する。

4: 肩伸展運動に伴い肩甲骨は前傾する。

5: 肩30°以上の外転運動で肩甲骨は上方回旋する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

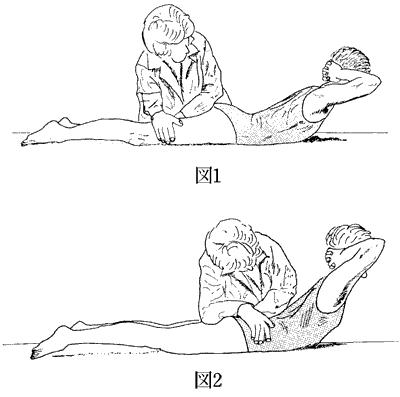

第46回午前:第2問

図1から図2へと固定法を変えたとき、被験者の体幹の伸展角度が変化した。被験者の機能障害はどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 腸腰筋の筋力低下

3: 大殿筋の筋力低下

4: 股関節の可動域制限

5: 下肢の運動失調

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第94問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

1: 肩関節屈曲では前腕を中間位とする。

2: 肘関節屈曲では前腕を中間位とする。

3: 前腕回内では肘を90゜屈曲とする。

4: 手関節橈屈では前腕を回内位とする。

5: 手関節屈曲(掌屈)では前腕を中間位とする。

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第65問

脳血管障害の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮-モビライゼーション

2: 下肢共同運動-ブリッジ運動

3: 肩手症候群-ホットパック

4: 肩関節亜脱臼-肩関節周囲筋の同時収縮

5: 非対称性座位姿勢-体幹装具の作製

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する