第44回午前第34問の類似問題

第43回午前:第37問

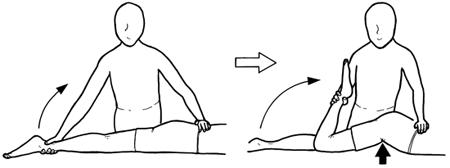

図に示す大腿義足ソケットの特徴はどれか。2つ選べ。

1: 坐骨結節に体重が集中する。

2: 会陰部の疼痛がでやすい。

3: 内外径に比べ前後径が狭い。

4: 断端が内転位に保持されやすい。

5: 側方の安定性がよい。

- 答え:4 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第28問

大腿骨頭すべり症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 女児より男児に多い。

2: 肥満の児童より痩せた児童に多い。

3: 片側より両側発症が多い。

4: Duchenne歩行が特徴である。

5: 股関節は外旋位拘縮を生じやすい。

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第86問

変形性膝関節症について誤っているのはどれか。

1: 関節軟骨辺縁部に骨棘が認められる。

2: 二次性関節症は外傷後に起こる。

3: 大腿四頭筋に筋力低下がみられる。

4: 疼痛は初期から安静時に認められる。

5: 関節裂隙は狭小化する。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第42問

大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭置換術(後方アプローチ)後、全荷重が可能な状態での理学療法で適切でないのはどれか。

1: 背臥位における膝伸展位での股関節外転運動

2: 腹臥位における他動的な股関節伸展運動

3: 座位における重錘を用いた大腿四頭筋の筋力増強

4: 低い椅子から股関節内旋位での立ち上がり練習

5: 歩行器を用いた屋外歩行練習

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第3問

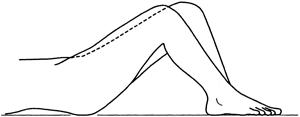

腹臥位で患者の一側の膝を他動的に最大域まで屈曲させたところ、図のように同側の股関節が屈曲し殿部が垂直方向に挙上した。短縮を疑う筋はどれか。

1: 大腿筋膜張筋

2: 大腿二頭筋

3: 大腿直筋

4: 腓腹筋

5: 腸腰筋

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第48問

端座位で一側の股関節を屈曲する際に抵抗をかけたところStrümpell現象が出現し、歩行動作の練習に役立てようとした。観察された動きはどれか。

1: 股関節外旋

2: 膝関節屈曲

3: 膝関節伸展

4: 足関節背屈

5: 足関節底屈

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第81問

変形性股関節症患者の異常歩行と原因との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: アヒル様歩行 - 両側股関節外転拘縮

2: 腰椎前弯の増強 - 患側股関節屈曲拘縮

3: トレンデレンブルグ歩行 - 患側股関節外旋拘縮

4: 大殿筋歩行 - 患側股関節内転拘縮

5: 墜落性跛行 - 患側脚短縮

- 答え:2 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第62問

背臥位で強度の腰椎前弯がみられる原因として正しいのはどれか。

1: 膝関節の伸展拘縮

2: 股関節の屈曲拘縮

3: 腰方形筋の筋力低下

4: 脊柱起立筋の筋力低下

5: 腹筋の筋力低下

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第11問

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1: 座位時は足を挙上しておく。

2: 移動時に車椅子を利用する。

3: 立ち上がり運動を繰り返す。

4: 前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5: 右側プラスチック短下肢装具を装着する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第2問

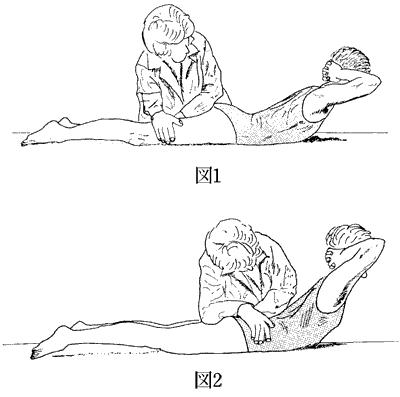

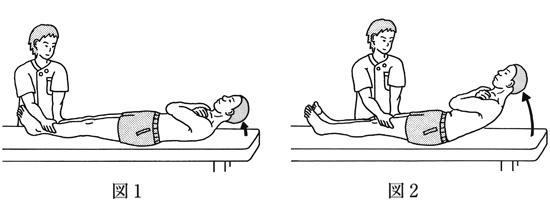

図1から図2へと固定法を変えたとき、被験者の体幹の伸展角度が変化した。被験者の機能障害はどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 腸腰筋の筋力低下

3: 大殿筋の筋力低下

4: 股関節の可動域制限

5: 下肢の運動失調

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第24問

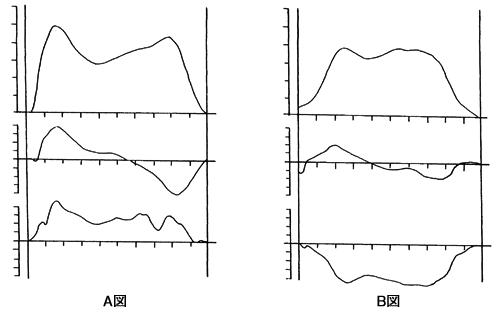

吸着式ソケット、安全膝、SACH足の骨格構造義足を装着した片側大腿切断者の床反力の所見を図に示す。誤っているのはどれか。

1: A・B図の垂直分力では、第1のピークは踵接地期に生じる。

2: A・B図の垂直分力では、両ピーク間の谷の部分は立脚中期にみられる。

3: 前後分力は最大制動力、最大駆動力ともにA図で大きい。

4: B図の側方分力の増大は外転歩行を示す。

5: A図が切断側、B図が健側である。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

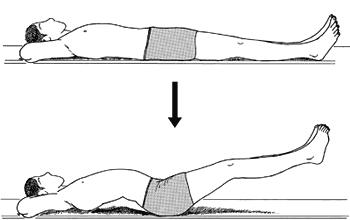

第47回午後:第2問

背臥位での両下肢挙上運動において、次のような姿勢変化が観察された。筋力が低下していると判断される筋はどれか。

1: 腸腰筋

2: 腹直筋

3: 大腿直筋

4: 大腿二頭筋

5: 腸肋筋

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第43問

腰椎変性すべり症で歩行中に殿部から下肢にかけて疼痛が出現したときの対応で正しいのはどれか。

1: しゃがみこむ。

2: 速度を速めて歩き続ける。

3: 速度を遅くして歩き続ける。

4: 立ち止まって体幹を伸展する。

5: 立ち止まって体幹を左右に回旋する。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第58問

高齢者の大腿骨頸部外側骨折に対する観血的整復固定術後の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.股関節内転内旋は禁じる。イ.肥満傾向の患者では歩行浴が有効である。ウ.治癒遷延例は免荷装具の適応になる。エ.患肢の短縮に補高靴を用いる。オ.両松葉杖で患肢完全免荷歩行を指導する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第4問

理学療法士が下肢を固定し、体幹の前屈を行わせた状態を図1に示す。次に図2のように固定位置を変更して体幹前屈を行わせたところ、体幹前傾角度に違いがみられた。この違いが生じた原因として、最も筋力低下が疑われる筋はどれか。

1: 腹直筋

2: 腸腰筋

3: 大腿四頭筋

4: ハムストリングス

5: 前脛骨筋

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第3問

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 大腿周径

2: 棘果長

3: 股関節の関節可動域

4: 下肢の徒手筋力テスト

5: 下肢の腱反射

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第45問

片麻痺の患側立脚相での膝関節過伸展に注意すべき項目で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 足関節底屈筋の筋力低下

3: 尖足拘縮

4: 固有感覚障害

5: 骨盤の後退

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第45問

椅子からの立ち上がりで誤っているのはどれか。

1: 体幹と頸部は開始時に屈曲する。

2: 殿部が椅子から離れるとき膝は屈曲する。

3: 開始時に前方へ床反力が起こる。

4: 殿部が椅子から離れるとき上方への床反力が起こる。

5: 大腿四頭筋の活動性は歩行時より大きい。

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する