第44回午前第34問の類似問題

第35回午後:第44問

正しいのはどれか。

1: 大腿骨頭靭帯は股関節内転時に緊張する。

2: 膝関節面は大腿骨、膝蓋骨、脛骨および腓骨で構成される。

3: 後十字靭帯は脛骨の前方への滑りを防ぐ作用がある。

4: 足関節の底背屈運動は主に距踵関節で行われる。

5: 長腓骨筋および短腓骨筋は足関節を背屈する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第36問

大腿義足の膝継手の選択で適切でないのはどれか。

1: 短断端では立脚相での安定性を優先する。

2: 長断端では遊脚相でのコントロールを優先する。

3: 高齢の切断者では多軸インテリジェント膝を用いる。

4: 不整地歩行を行う場合にはイールディング機構を用いる。

5: 活動性の低い切断者ではアライメントによる安定化を図る。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第45問

膝関節について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: らせん関節である。

2: 屈曲の最終期にはころがり運動となる。

3: 伸展位では側副靭帯は弛緩する。

4: 半腱様筋は下腿の外旋運動を行う。

5: 完全伸展時には下腿の内旋運動はできない。

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

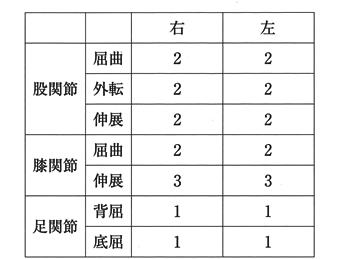

第56回午前:第18問

45歳の女性。遠位型ミオパチー。下肢筋力低下が徐々に進行し両側の下垂足を認める。最近つまずいて転倒することや捻挫することが多くなり装具を検討し歩行の改善を目指すことになった。下肢筋力を表に示す。最も適切な装具はどれか。

1: PTB短下肢装具

2: 足関節軟性装具

3: スウェーデン式膝装具

4: 金属支柱付き長下肢装具

5: プラスチック短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第58問

骨粗鬆症について適切でないのはどれか。

1: 閉経後の女性に生じやすい。

2: ステロイド治療により生じやすい。

3: 大腿骨頸部骨折をきたしやすい。

4: 脊椎圧迫骨折ではコルセットを装着する。

5: 高齢者の腰背痛には体幹前屈を指導する。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

62歳の男性。閉塞性動脈硬化症。著しい感染を伴った下肢壊疽に対して大腿切断術が施行され短断端となった。糖尿病性末梢神経障害を合併している。この患者の術直後の断端管理で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 断端の色調を観察する。

2: 断端の自動運動を行う。

3: 切断部の温熱療法を行う。

4: ギプスソケットを装着する。

5: 切断側股関節を外転位に保持する。

- 答え:1 ・2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第14問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 大腿部の筋リラクセーション

2: 極超短波による温熱療法

3: 足関節自動運動

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮

5: 健側に行うPNF

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第46問

誤りはどれか。

1: 坐骨大腿靭帯は股伸展を制限する。

2: 腸骨大腿靭帯は股内転を制限する。

3: 半腱様筋の収縮は股外旋を制限する。

4: 恥骨筋の収縮は股外転を制限する。

5: 半膜様筋の収縮は股内旋を制限する。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第35問

腰椎椎間板ヘルニアについて正しいのはどれか。

1: L4神経根障害では長母趾屈筋の筋力低下を生じる。

2: L5神経根障害では下腿外側から足背の知覚異常を伴う。

3: L5神経根障害では大腿神経伸張テストが陽性となる。

4: S1神経根障害では前脛骨筋の筋力低下を生じる。

5: S1神経根障害では膝蓋腱反射が低下する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第98問

誤っている組合せはどれか。

1: ラセーグ徴候-腰椎椎間板ヘルニア

2: トーマステスト-股関節屈曲拘縮

3: オーバーテスト-大腿筋膜張筋短縮

4: 腹臥位での尻上がり現象-大腿四頭筋短縮

5: 下腿の前方引き出し徴候-後十字靱帯損傷

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第44問

下肢装具の適合判定で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 骨盤帯は腸骨稜と大転子との間に置く。

2: 下腿半月の上端は腓骨頭の高さとする。

3: 膝継手の高さは膝関節裂隙に合わせる。

4: 大腿上位半月の上端は外側で腸骨稜よりも2〜3 cm下とする。

5: 膝継手から大腿下位半月の下端までと下腿半月の上端までとの距離を同じにする。

- 答え:1 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第85問

足関節で内反捻挫が起こりやすい理由はどれか。2つ選べ。

1: 背屈位で不安定になる。

2: 内果に比べ外果の骨性制限が小さい。

3: 内側の靭帯が外側に比して脆弱である。

4: 底屈に伴い回外が生じる。

5: 外がえしに作用する筋が少ない。

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第45問

正しいのはどれか。

1: 椅子からの立ち上がり開始時に足関節は背屈する。

2: 椅子からの立ち上がり開始時に骨盤は後傾する。

3: 椅子からの立ち上がり離殿時に膝は屈曲する。

4: 立位時の重心線は膝蓋骨前面を通る。

5: 立位時の腹筋活動は腰椎前弯を増大する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第89問

カナダ式股義足の適合判定で誤っているのはどれか。

1: 股継手は正常股関節より45°前下方に位置する。

2: 股継手から下ろした垂線はトウブレークの後方を通る。

3: 股継手と膝継手とを結ぶ線は踵の後方を通る。

4: 膝継手は荷重線から後方に位置する。

5: 膝継手は生理的膝関節裂隙に位置する。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第94問

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者において長座位での前後移動の阻害要因でないのはどれか。

1: ハムストリングスの短縮

2: 両肘関節屈曲拘縮

3: 座位バランス不良

4: 手指屈筋の短縮

5: 下肢筋の痙縮

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する