第41回午後第49問の類似問題

第38回午後:第87問

四肢血行障害と関係が深い疾患で誤っているのはどれか。

1: レイノー症候群

2: シェーグレン症候群

3: 胸郭出口症候群

4: 前脛骨区画症候群

5: フォルクマン拘縮

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第78問

良性の骨軟部腫瘍はどれか。

1: 脊索腫

2: 軟骨肉腫

3: 血管内皮腫

4: 海綿状血管腫

5: 多発性骨髄腫

- 答え:4

- 解説:良性骨腫瘍と良性軟部腫瘍には様々な種類があります。この問題では、良性の骨軟部腫瘍を選択肢から選ぶことが求められています。正解は海綿状血管腫で、これは良性腫瘍に分類されます。

- 脊索腫は悪性骨腫瘍であり、良性の骨軟部腫瘍ではありません。身体の正中線に沿って生じ、頭蓋内の斜台と仙骨が好発部位です。

- 軟骨肉腫は軟骨形成性の悪性腫瘍であり、良性の骨軟部腫瘍ではありません。体幹、骨盤、四肢骨近位の骨幹端に好発します。

- 血管内皮腫は血管内皮細胞由来の腫瘍であり、良性の骨軟部腫瘍ではありません。類上皮血管内皮腫は、血管腫と血管肉腫の中間の悪性度をもつ腫瘍として分類されます。

- 海綿状血管腫は異常に拡張した洞様血管が密に集合し、各血管間に正常脳組織が見られない先天性血管奇形です。骨発生のものもあり、良性腫瘍に分類されるため、この問題の正解です。

- 多発性骨髄腫は原発性悪性骨腫瘍の約15%を占め、良性の骨軟部腫瘍ではありません。肋骨や胸骨、脊椎骨、頭蓋骨などの赤色髄に多発性に発症することが多いです。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第37問

廃用症候群における症状と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: 筋萎縮―――――――装具固定

2: 骨萎縮―――――――機能的電気刺激

3: 下腿浮腫――――――安静保持

4: 起立性低血圧――――塩分制限

5: 深部静脈血栓症―――抗凝固療法

- 答え:5

- 解説:廃用症候群は、長期間の安静や不活動によって筋肉や骨が萎縮し、機能が低下する症状です。適切な治療法を選択することが重要です。

- 筋萎縮に対して装具固定は適切ではありません。装具固定は関節を安静に保つために使用されますが、筋萎縮の治療にはダイナミックスプリントのように伸張力を発生できるものが適しています。

- 骨萎縮に対して機能的電気刺激は適切ではありません。機能的電気刺激は運動神経を電気刺激で興奮を調整し、骨格筋の収縮を促すため、筋萎縮の予防や神経-筋の再教育に用いられます。

- 下腿浮腫に対して安静保持は適切ではありません。安静によって筋収縮による血管へのポンプ作用が働かずに浮腫が生じます。適切な治療法は、適度な運動や圧迫療法などです。

- 起立性低血圧に対して塩分制限は適切ではありません。塩分制限は高血圧に対して行われます。廃用が原因の起立性低血圧には、姿勢変化前に下肢を運動させることや弾性包帯等で静脈を軽く圧迫して血圧低下を予防する方法が適切です。

- 深部静脈血栓症に対して抗凝固療法は適切です。ヘパリンなどの抗凝固剤は、トロンビン、プロトロンビンなどの血液凝固因子に作用して血液凝固を妨げるため、不動により生じた血栓を治療するのに有効です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第74問

原発性骨粗鬆症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 発症率は男性の方が高い。

2: 類骨の割合が増加する。

3: 海綿骨の骨梁が減少する。

4: 血清カルシウム値は低下する。

5: 血清アルカリフォスファターゼ値は正常である。

- 答え:3 ・5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第54問

寒冷が生体に及ぼす影響で誤っているのはどれか。

1: 疼痛閾値の低下

2: 末梢血管の収縮

3: 末梢神経伝導速度の遅延

4: 代謝の抑制

5: 浮腫の抑制

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第81問

変形性膝関節症で誤っているのはどれか。

1: 中高年の女性に多い。

2: 日本人では内反型が多い。

3: 動き始めの疼痛が特徴である。

4: 明らかな原因のない一次性が多い。

5: 進行すると脛骨が大腿に対して内旋変形する。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第83問

痙縮が出現するのはどれか。

1: 多発筋炎

2: 多発性硬化症

3: 腕神経叢麻痺

4: 急性灰白髄炎(ポリオ)

5: Guillain-Barré症候群

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第75問

糖尿病の合併症で誤っているのはどれか。

1: 腎症

2: 緑内障

3: 網膜症

4: ニューロパチー

5: 下肢壊疽

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第86問

痛風について正しいのはどれか。

1: 女性に多い。

2: 80代に多い。

3: 多臓器に症状を起こす。

4: るいそうに合併しやすい。

5: ピロリン酸カルシウム結晶が関節に沈着する。

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第85問

多発性硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 痙縮に対して寒冷療法を行う。

2: 麻痺に応じて装具療法を行う。

3: 不随意運動には重錘を装着する。

4: 筋力増強訓練は高負荷低頻度で行う。

5: 視力障害には他の感覚による代償訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第35問

寒冷療法の作用で正しいのはどれか。

1: 痛覚閾値の低下

2: 血液粘稠度の低下

3: 毛細血管透過性の亢進

4: 組織の酸素需要量の減少

5: α運動ニューロンの活動抑制

- 答え:4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第30問

多発筋炎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 筋痛に対しては温熱療法を行う。

2: 急性期には車椅子自走で移動する。

3: 急性期治療時から下肢筋力増強訓練が推奨される。

4: 股関節部に疼痛が出現した時は大腿骨頭壊死の合併に注意する。

5: 慢性期の運動負荷量の決定には血清CKの推移が参考となる。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

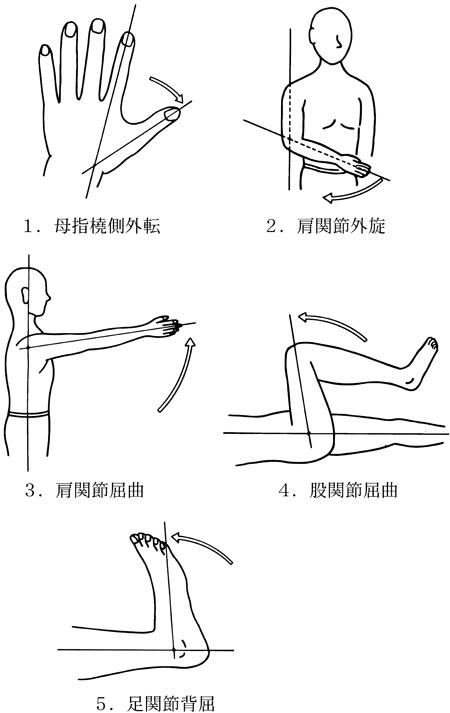

第34回午前:第3問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第68問

筋萎縮性側索硬化症への対処で誤っているのはどれか。

1: 起居動作の維持

2: 呼吸能力の維持

3: 自己導尿の確立

4: 関節拘縮の予防

5: 移動手段の確保

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第53問

変形性脊椎症の病理所見で誤っているのはどれか。

1: 椎間板の変性・突出

2: 椎体辺縁の骨棘形成

3: 椎間腔の狭小

4: 脊髄血管の奇形

5: 脊柱弯曲の増強

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第33問

関節リウマチ患者に対してスプリントを用いる目的で誤っているのはどれか。

1: 筋力増強

2: 動作の補助

3: 痛みの軽減

4: 炎症の改善

5: 関節アライメントの矯正

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第87問

慢性的な使い過ぎで起こるスポーツ障害はどれか。

1: 頸椎捻挫

2: 肩鎖関節脱臼

3: 上前腸骨棘剥離骨折

4: 腰椎分離症

5: アキレス腱断裂

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第75問

骨折治癒に影響する因子として適切でないのはどれか。

1: 低蛋白血症

2: 高尿酸血症

3: 転位の程度

4: 局所の感染

5: 血管損傷の合併

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第48問

発症が労働衛生環境に関連しないのはどれか。

1: じん肺

2: 腰痛症

3: 頸肩腕症候群

4: レイノー症候群

5: 大腿骨頭すべり症

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第26問

関節リウマチの検査所見で正しいのはどれか。

1: CRP陽性

2: 血清鉄増加

3: 赤沈値低値

4: 白血球数減少

5: 赤血球数増加

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する