臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題

第9回 午後 第80問

20件の類似問題

正しいのはどれか。...

広告

54

第二種ME技術認定試験 -

第31回 午後

類似度 53.4%

科目:

商用交流が流れたとき、心室細動が発生する可能性のある最小電流値はどれか。

1

10mA(体表電極間)

2

1mA(体表電極間)

3

0.1mA(体表電極間)

4

0.1mA(心内電極から)

5

0.01mA(心内電極から)

34

臨床工学技士国家試験 -

第35回 午後

重要度:重要

正答率:45%

類似度 53.3%

電気メスについて正しいのはどれか。

a

対極板の接触面積は10cm前後である。

b

ゲルパッド型は静電結合である。

c

導電結合型対極板は、静電結合型よりも接触インピーダンスが高い。

d

高周波漏れ電流の測定には200Ωの無誘導抵抗を使用する。

e

アクティブ電極と生体接触部のインピーダンスは400Ω前後である。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告

85

臨床工学技士国家試験 -

第27回 午前

重要度:標準

正答率:67%

類似度 53.3%

生体の電気特性で誤っているのはどれか。

a

神経細胞の活動電位の持続時間は約1秒である。

b

静止電位は細胞内外のイオン濃度差に起因する。

c

脱分極では細胞内の電位が正方向に変化する。

d

β分散は組織の構造に起因する。

e

γ分散はイオンの集散に起因する。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

34

臨床工学技士国家試験 -

第23回 午前

正答率:84%

類似度 53.3%

科目:

電気メスについて正しいのはどれか。

a

対極板の面積は5cm2程度である。

b

血行のよい部位には対極板を装着しない。

c

対極板回路抵抗の増加は熱傷の原因である。

d

高周波漏れ電流は150mA以下に規制されている。

e

放電時に発生する低周波電流は電撃の原因となる。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

77

臨床工学技士国家試験 -

第10回 午前

正答率:69%

類似度 53.2%

科目:

電撃に対する人体の反応について誤っているのはどれか。

1

電流の流出入部位によって異なる。

2

最小感知電流の10~20倍の電流で行動の自由を失う。

3

50kHz付近で最も感じやすい。

4

1mAの商用交流が体表に流れるとビリビリ感じる。

5

心室細動は最小感知電流より小さい電流によっても誘発される。

61

臨床工学技士国家試験 -

第4回 午前

正答率:70%

類似度 53.2%

生体物性について誤っているのはどれか。

1

異方性とは、例えば電気インピーダンスが生体内の部位によって異なる値を示すことをいう。

2

非線形とは、例えば刺激強度と反応とが比例関係にないことをいう。

3

周波数依存性とは、例えば導電率や誘電率が周波数によって変化することをいう。

4

産熱とは、例えば人間の全身の骨格筋では60~150Wの熱を産生することをいう。

5

細胞膜の興奮性とは、例えば神経細胞において、あるレベル以上の電気刺激で膜電位が飛躍的に変化してインパルスを発生することをいう。

81

臨床工学技士国家試験 -

第8回 午後

正答率:72%

類似度 53.0%

生体磁気計測について正しいのはどれか。

a

心臓から発生する磁界の強さは$10^{-11}$~$10^{-10}$T(テスラ)である。

b

脳から発生する磁界の強さは$10^{-13}$T程度である。

c

肺内に蓄積された磁性微粉体による磁界の強さは$10^{-16}$~$10^{-15}$Tである。

d

ホール素子の磁気センシング感度は$10^{-20}$T程度である。

e

SQUDの磁気センシング感度は$10^{-14}$T程度である。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

50

第二種ME技術認定試験 -

第32回 午後

類似度 53.0%

科目:

電流と人体反応の関係で正しいのはどれか。

1

マクロショックにおける心室細動誘発電流は最小感知電流の1000倍である。

2

心臓カテーテルを通って心臓内に50μAの商用交流が流れると室細動を起こす。

3

手足に貼った電極から5mA、60Hzの交流電流が流れると手足を動かせなくなる。

4

直流電流には電気分解による生体組織損傷のリスクがある。

5

100kHzにおける電撃閾値は50Hzの場合の2000倍である。

51

第二種ME技術認定試験 -

第35回 午後

類似度 53.0%

科目:

電撃に対する人体の反応について正しいのはどれか。

1

心臓に直接電流が流れることによる電撃をマクロショックという。

2

体表面に0.1mAの商用交流電流が流れると心室細動が起こる。

3

1kHz以上では周波数が高くなるにつれ感知電流の閾値は低くなる。

4

離脱限界電流が流れると筋肉が不随意的に収縮する。

5

直流電流では表皮効果による電撃が生じる危険がある。

広告

40

臨床工学技士国家試験 -

第32回 午前

重要度:標準

正答率:82%

類似度 53.0%

科目:

電撃に対する人体の反応について正しいのはどれか。

1

体表から受ける電撃をミクロショックという。

2

直接心臓に0.01mAの商用交流が流れると心室細動を誘発する。

3

直流電流は交流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしやすい。

4

商用交流の離脱限界電流値は最小感知電流値の5倍程度である。

5

最小感知電流閾値は50~60Hzを超えると周波数に比例して上昇する。

52

第二種ME技術認定試験 -

第34回 午後

類似度 52.9%

科目:

電撃電流の値と成人の生体反応の関係について正しいのはどれか。

1

体表から心室細動を誘発する電流閾値は100kHzでは1mAである。

2

心臓に10μAの直撃電流が流れると心室細動が誘発される。

3

体表電極から商用交流電流が10mA以上流れると筋の持続的収縮が起こる。

4

交流電流は直流電流に比べて生体組織に化学的な変化を起こしやすい。

5

1kHzを超えると周波数に比例して感知電流の閾値が下がる。

75

臨床工学技士国家試験 -

第3回 午前

正答率:26%

類似度 52.9%

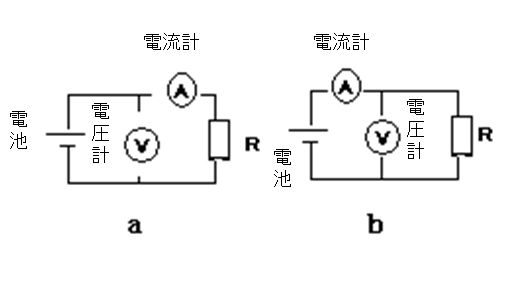

図のいずれかの回路で、電流計および電圧計の指示値IおよびVから、R=V/Iによって抵抗の値Rを求めたい。抵抗の値がおおよそ下記であるとき、いずれの回路で測定しても誤差が1%以下なのはどれか。ただし電流計および電圧計の内部抵抗はおおよそ1Ω及び50kΩであり、いずれの計器も正確に校正されているものとする。

1

20Ω

2

200Ω

3

2kΩ

4

20kΩ

5

200kΩ

29

第二種ME技術認定試験 -

第31回 午前

類似度 52.9%

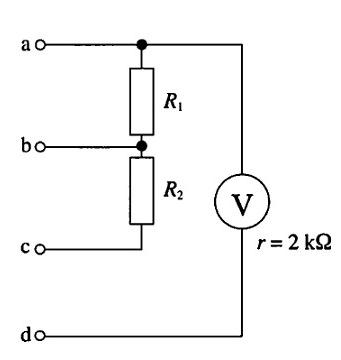

内部抵抗r=2kΩ、最大目盛1Vの直流電圧計Ⓥに、図のように抵抗R1とR2を接続し、端子b、d間で最大10V、端子c、d間で最大100Vの電圧が計測できるようにしたい。抵抗R1とR2の組合せで正しいのはどれか。ただし、選択肢は【R1】 -- 【R2】とする。

1

18KΩ -- 180KΩ

2

18KΩ -- 198KΩ

3

18KΩ -- 200KΩ

4

20KΩ -- 180KΩ

5

20KΩ -- 200KΩ

広告